消防维保行业正处于政策红利与市场需求双重叠加的窗口期,未来五年仍将保持年均12%以上的复合增长率。赚钱与否取决于切入环节、区域竞争度与资质等级,头部企业净利润率可达18%—25%,中小团队若定位精准同样能分到一杯羹。

政策风向:强制维保周期缩短,谁来买单?

2023版《高层民用建筑消防安全管理规定》把**消防设施维保频次从季度改为月度**,直接推高存量市场规模。谁来买单?答案很简单:物业、业主、保险公司三方共担。

- 物业:住宅项目把费用摊入物业费,商业综合体则通过租金溢价消化。

- 业主:老旧小区动用维修基金,新盘已在预售阶段锁定成本。

- 保险公司:出险率高的场所被强制要求第三方维保,否则保费上浮30%—50%。

政策落地后,**单栋高层年均维保预算从1.2万涨到3.6万**,全国30万栋高层意味着新增百亿级市场。

需求图谱:哪些场景最舍得花钱?

消防维保不是“一刀切”,不同场景付费意愿差异巨大。

1. 数据中心与医院:24小时停机零容忍

这类场所把消防系统视为生命线,**年度维保合同客单价可达20万—80万**,且每三年必须升级气体灭火药剂,衍生二次销售机会。

2. 工业厂房:环评不过就停产

化工、锂电池车间因环评一票否决,**愿意溢价50%选择具备防爆资质的团队**,哪怕对方远在500公里外。

3. 连锁商业:总部集中采购压价

星巴克、沃尔玛等连锁品牌用**五年长约绑定服务商**,以量换价,但要求服务商具备全国网点响应能力。

盈利模型:维保之外的三条暗线收入

单纯靠维保工时费很难做大,行业老手都在悄悄布局:

- 配件替换:烟感、喷淋头五年强制报废,**原厂渠道毛利率高达60%**。

- 年检代办:帮客户跑消防大队盖章,单次收费2000—5000元,零成本。

- 智慧消防升级:把传统主机接入物联网平台,**硬件改造利润率达40%**,后续还能收SaaS年费。

以年营收1000万的区域公司为例,维保收入仅占55%,其余45%来自上述暗线。

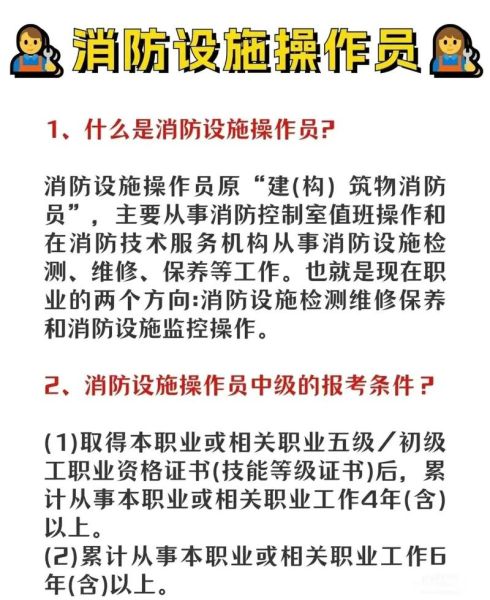

竞争门槛:没有三级资质连投标资格都没有

消防技术服务机构资质分为三级,**三级资质只能承接单体2万平米以下项目**,二级可接5万平米,一级无限制。

| 资质等级 | 工程师人数 | 年度业绩要求 | 可投标范围 |

|---|---|---|---|

| 一级 | 10人以上 | 3000万 | 全国不限 |

| 二级 | 6人以上 | 1000万 | 省内大型项目 |

| 三级 | 3人以上 | 无 | 小型商业体 |

新玩家想快速拿证,**收购一家带资质的空壳公司是最快路径**,市场价80万—150万,比从零申报节省6个月。

区域打法:下沉市场反而更肥

一二线城市价格战惨烈,**三四线城市毛利率高出10%—15%**。为什么?

- 本地竞争对手少,**客户更换服务商意愿低**。

- 消防大队关系容易打通,**年检通过率可谈**。

- 人工成本低,**工程师月薪比省会低30%**。

典型案例:某贵州县级市维保公司,年营收600万,净利润180万,老板本人就是退役消防兵。

技术迭代:物联网会干掉传统维保吗?

不会,但会重构价值链。

传统模式靠人工巡检,**一个工程师每天最多跑4个项目**;物联网传感器实时回传数据后,**单人可管理30个项目**,效率提升7倍。

不过,**硬件故障仍需线下更换**,智慧消防公司最终会把维保外包给本地团队,形成“平台+属地服务商”共生关系。

入行指南:从零起步的三种姿势

姿势一:挂靠老兵

找一家有资质的公司挂靠,**每单抽成25%—30%**,适合资源型销售。

姿势二:合伙买壳

三人凑100万收购三级资质,**主攻工业园区**,一年回本。

姿势三:技术入股

自带注册消防工程师证书,**占股20%—30%**,不承担现金流压力。

风险预警:别踩这三颗雷

1. 虚假报告:出具失实维保记录,法人可能面临**五年以下有期徒刑**。

2. 垫资施工:物业资金链断裂时,**尾款拖欠率高达40%**。

3. 低价竞标**:恶性竞争导致**人力压缩,漏检引发火灾连带责任**。

未来五年:谁能活下来?

具备以下特征的企业将吃到最大蛋糕:

- **一级资质+跨省备案能力**,能接连锁集团大单。

- **自研物联网平台**,把维保数据卖给保险公司做风控。

- **绑定地方消防协会**,参与制定区域收费标准。

消防维保不再是“修喷头”的苦力活,**谁能把数据变成生产力,谁就拥有定价权**。

评论列表