一、为什么越来越多企业选择外包管理?

在人力成本持续攀升、合规要求日益复杂的当下,“轻资产、重运营”成为企业共识。把行政、人事、财务、法务等模块交给专业团队打理,既能降低固定开支,又能快速获得标准化流程。以长三角一家制造工厂为例,去年将薪酬核算与社保代缴外包后,人力部门从12人缩减到4人,年度管理费用下降38%,合规风险事件为零。

二、企业管理公司到底靠什么赚钱?

答案并不神秘,核心盈利点集中在以下四条赛道:

- 人力外包与派遣:按人头收取服务费,规模越大边际成本越低。

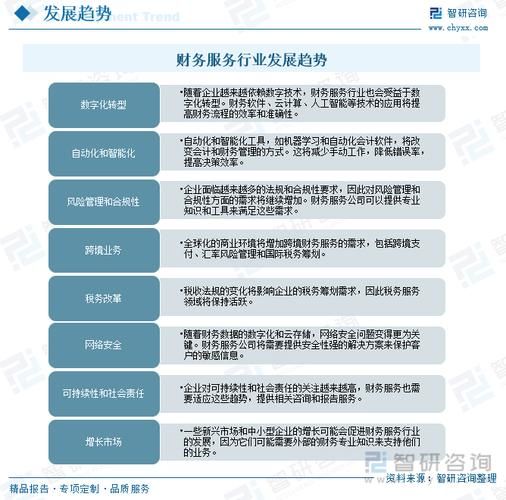

- 财税筹划与合规托管:利用政策洼地帮客户节税,按节税金额提成。

- 数字化管理系统订阅:SaaS平台按年付费,续费率决定估值。

- 咨询+培训打包方案:从战略梳理到落地辅导,客单价可达百万级。

四条赛道叠加,头部公司毛利率普遍维持在45%—55%,远高于传统制造业。

三、未来五年最大的增量市场在哪?

调研机构艾瑞咨询给出的数据很直观:2023年中国灵活用工市场规模突破1.2万亿,年复合增长率仍保持18%。增量主要来自:

- 直播电商:MCN机构需要大量短期签约主播与运营。

- 新能源项目:电站建设期用工高峰与运维期用工低谷差异巨大。

- 连锁服务业:节假日用工潮汐明显,全职员工成本过高。

谁能率先在这些场景里建立“人才蓄水池”,谁就能吃到第一波红利。

四、技术会不会取代管理公司?

不会,但会重塑竞争门槛。

低代码RPA可以替代重复录入,AI面试机器人能完成初筛,可“制度设计、风险兜底、文化落地”仍需人来做。未来胜出的企业一定同时具备“技术底座+行业know-how+线下服务网络”三重能力。以某头部灵活用工平台为例,其自研的“用工风险雷达”已接入2000+法院判例库,能在签约前提示潜在纠纷概率,这项功能就是纯技术公司无法复制的护城河。

五、政策红利还能持续多久?

至少看到2028年。

人社部《“十四五”职业技能培训规划》明确提出:支持发展专业化人力资源服务机构,并给予社保补贴、场地租金减免。广东、江苏、浙江多地已出台细则,每介绍一名技能人才给予机构800—1500元补贴。政策窗口期就是扩张窗口期,错过本轮,获客成本将成倍上升。

六、初创公司还有机会吗?

有,但必须做“小而美”的垂直切口。

与其和全国巨头正面竞争,不如深耕一条产业链。例如:

- 专注半导体洁净室项目外包,掌握无尘服穿戴培训、ESD防护等独门技能。

- 锁定跨境电商美工与客服外包,提供英语六级以上人才库+时差排班系统。

- 切入连锁养老机构的护理员派遣,绑定民政部门的培训补贴。

单点做到极致,年营收做到3000万—5000万,同样能被资本青睐。

七、客户最担心什么?如何打消顾虑?

问卷调查显示,排名前三的顾虑依次是:

- 数据泄露:解决方案是上线国密级加密系统,购买500万保额的信息安全险。

- 用工连带责任:在合同里加入“先行赔付”条款,并设立1000万风险准备金。

- 服务质量不稳定:采用“客户成功经理+驻场督导”双轨制,每月NPS评分低于80即启动问责。

把丑话写在前头,反而更容易赢得长期信任。

八、资本市场怎么给这类公司估值?

一级市场目前使用“PS+PEG”混合模型:

- SaaS收入按8—12倍PS计算;

- 外包收入按15—20倍PE计算;

- 高增长阶段再叠加1.2—1.5倍PEG系数。

2023年拿到C轮融资的某灵活用工平台,正是凭借60%的年复合增长和75%的SaaS收入占比,拿到了60亿估值。资本看的从来不是当下利润,而是“可复制的网络效应”。

九、从业者需要哪些新技能?

传统HR转型为“企业管理顾问”,必须补齐三块短板:

- 数字化工具实操:至少熟练掌握一款低代码平台,能独立搭建审批流。

- 行业政策解读:每月跟进人社部、税务总局最新口径,第一时间转化为客户方案。

- 商务谈判与价值呈现:学会用ROI模型说服老板,把“节省多少人力成本”翻译成“多赚多少净利润”。

谁先完成技能升级,谁就拥有定价权。

十、下一步该怎么布局?

给不同阶段的从业者三条行动清单:

- 准备入场:选一条产业链做20家客户深访,验证需求真实性与付费意愿。

- 已跑通模型:用加盟或城市合伙人模式快速复制,重点把控培训与系统标准。

- 区域龙头:收购垂直SaaS团队,把服务收入逐步转化为订阅收入,提升估值倍数。

市场窗口期不会永远敞开,精准卡位才能在未来十年持续收割红利。

评论列表