基因诊断能治疗哪些疾病?

目前已覆盖单基因遗传病、肿瘤、罕见病、心血管疾病、神经系统疾病等数千种病种,并正朝着多基因复杂病与药物基因组学方向拓展。

基因诊断的技术底座:从PCR到NGS的跃迁

过去二十年,基因诊断经历了三次技术革命:

- 第一代PCR:聚焦单一位点,灵敏度高,但通量低。

- 芯片与qPCR:一次可检测数十到数百个位点,成本大幅下降。

- NGS高通量测序:一次性读取全基因组或外显子,发现未知突变成为可能。

每一次跃迁都带来检测成本指数级下降与数据维度指数级上升。

临床落地的三大场景

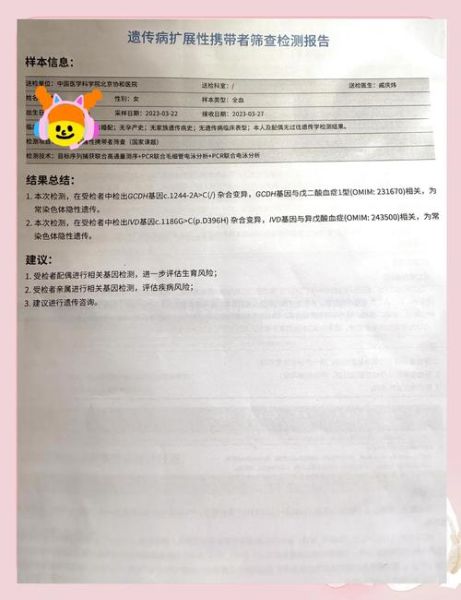

1. 遗传病早筛:从被动治疗到主动预防

以地中海贫血为例,传统方法只能出生后确诊;如今通过孕前携带者筛查,可在婚前识别高风险夫妇,避免重症患儿出生。

2. 肿瘤精准用药:让“一刀切”化疗成为历史

非小细胞肺癌患者通过EGFR、ALK、ROS1等基因分型,可匹配奥希替尼、克唑替尼等靶向药,客观缓解率提升3倍,中位生存期延长一年以上。

3. 药物基因组学:千人千方的用药指南

抗凝药华法林的剂量个体差异可达20倍,通过检测CYP2C9、VKORC1基因,医生可在首次给药前算出个体化剂量,出血风险降低60%。

行业痛点:数据解读与伦理合规

基因诊断的瓶颈不在测序,而在变异注释与临床解读。

- VUS(意义未明变异)占全部检出的30%—40%,导致临床决策困难。

- 数据孤岛:不同实验室使用不同数据库,结果可比性差。

- 隐私泄露:基因信息一旦外泄,终身无法“修改密码”。

解决路径:

- 建立国家级变异共享平台,统一标准;

- 引入区块链加密,确保数据可追溯且不可篡改。

政策与支付:从“自费”到“医保”有多远?

中国已有北京、上海、广东等地将BRCA1/2检测纳入医保谈判目录,单例报销上限3000元;美国Medicare则覆盖FoundationOne CDx等十余种伴随诊断产品。

支付端的核心矛盾:

- 价格:全外显子测序成本已降至500美元,但解读费用仍占60%;

- 证据:医保需要卫生经济学证明“检测比不检测省钱”。

创业机会:产业链的五大黄金赛道

- 上游:国产测序仪、建库试剂替代进口,毛利率70%+。

- 中游:AI变异解读SaaS,按次收费,边际成本趋零。

- 下游:与三甲医院共建精准医学中心,锁定样本入口。

- 跨界:保险公司推出基因诊断+健康管理套餐,降低赔付率。

- 出海:东南亚、中东市场缺乏本地化解读能力,中国方案可复制。

未来五年趋势预测

多组学整合:基因+转录组+蛋白组+代谢组,构建动态生物标志物图谱。

实时监测:通过ctDNA液体活检,术后每三个月追踪MRD(微小残留病灶),提前半年发现复发。

消费级升级:从疾病检测走向表型预测,如皮肤抗衰老、运动天赋评估。

普通人如何参与这场变革?

自问:我需要做基因诊断吗?

自答:若符合以下任一条件,建议尽早检测:

- 家族中已有早发肿瘤或罕见病患者;

- 准备生育且属于高携带率地域;

- 长期服用治疗窗窄的药物。

行动清单:

1. 选择CAP/CLIA双认证实验室;

2. 要求出具临床级报告而非科研级;

3. 检测前签署知情同意书,明确数据用途。

尾声:基因诊断不是终点,而是健康管理的起点

当测序成本趋近于零,真正的竞争将转向数据解读能力与临床转化速度。谁能把冰冷的碱基序列翻译成可执行的干预方案,谁就能占据下一个十年的制高点。

评论列表