担保行业现状:政策收紧与需求扩张并存

2023年以来,监管层对融资担保公司实行“减量增质”,全国持牌机构数量从高峰期的8000家压缩至不足6000家,但注册资本总额却逆势增长18%。与此同时,中小微企业与个体工商户的融资缺口仍在扩大,央行数据显示普惠口径贷款余额增速连续四年保持在20%以上。供给收缩+需求扩张,直接推高了担保费率,部分地区年化综合费率已突破3%。

担保前景怎么样?先看三大核心驱动因素

担保行业未来五年能否持续向上?答案藏在以下三条主线:

- 政策红利:财政部继续执行担保费补贴与风险补偿资金池,2024年中央财政安排专项资金同比再增12%。

- 科技赋能:区块链电子保函、大数据风控模型让单笔业务边际成本下降40%,审批时效从3天缩短至30分钟。

- 场景延伸:跨境电商履约担保、绿色项目碳减排担保、知识产权质押担保等新兴场景年复合增速超过50%。

担保行业未来发展趋势:从“被动兜底”到“主动经营风险”

趋势一:牌照价值分化,省级龙头将获更多资源倾斜

省级再担保集团通过“国家—省—市县”三级风险分担机制,可将代偿率控制在1%以内,而民营担保公司平均代偿率仍高达4.5%。未来五年,预计80%的新增资本金将流向国资背景的省级平台。

趋势二:数字担保渗透率2027年有望突破60%

传统人工尽调、纸质保函的模式正在被颠覆。以深圳为例,2023年电子投标保函签发量占比已达52%,预计2027年这一比例将升至65%以上。数字化不仅降低运营成本,更通过实时数据监控实现“动态授信、秒级预警”。

趋势三:担保+供应链金融产品爆发

核心企业上下游的应收账款、订单、仓单均可嵌入担保增信。某股份制银行与担保机构合作的“供应链票据+担保”模式,单笔融资利率较传统流贷下降120个基点,不良率控制在0.3%以内。

担保机构如何穿越周期?四步战略拆解

第一步:锁定“专精特新”客群

工信部公布的1.2万家专精特新“小巨人”企业,平均负债率仅46%,研发投入占比高达7%,违约概率显著低于传统制造业。担保机构可为其提供知识产权质押+订单融资组合产品,费率溢价空间可达50%。

第二步:构建“数据+模型+场景”风控闭环

接入税务、海关、电力、社保等多维实时数据,训练机器学习模型,将传统“抵押物中心”转为“现金流中心”。某省级担保集团上线大数据平台后,新增业务审批通过率提升22%,人工审核工作量下降70%。

第三步:发行ABS实现轻资产扩张

把优质担保债权打包发行资产证券化产品,平均融资成本较银行借款低80—150个基点。2023年交易所市场担保债权ABS发行规模突破900亿元,同比增长35%。

第四步:与保险机构共建风险池

担保机构与保险公司按7:3比例共担风险,代偿触发后由保险先行赔付,担保机构再按约定回购不良。该模式已在浙江、广东等地试点,综合风险权重下降40%。

投资者视角:哪些细分赛道值得提前布局?

从资本回报率(ROE)与政策确定性两个维度筛选,以下三类业务最具吸引力:

- 绿色担保:央行碳减排支持工具提供60%利息补贴,预计2025年市场规模达5000亿元。

- 跨境担保:RCEP关税减免带动贸易融资需求,2024年跨境保函业务量有望突破300亿美元。

- 普惠再担保:省级财政按代偿金额的30%—50%给予补偿,ROE稳定在12%—15%。

风险提示:不可忽视的三只“灰犀牛”

即便前景向好,仍需警惕:

- 宏观经济下行:若GDP增速跌破4%,担保行业整体代偿率可能跳升2个百分点。

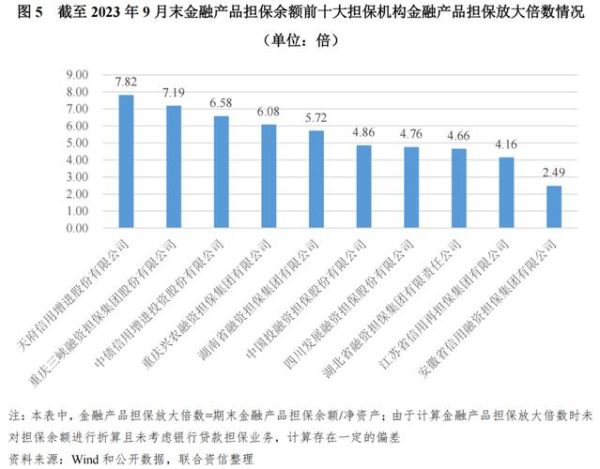

- 监管政策突变:杠杆率上限从10倍下调至8倍,将直接压缩业务规模20%。

- 技术替代:银行直连税务数据后,部分标准化担保产品或被信用贷款取代。

写在最后:担保行业的“第二增长曲线”已浮现

当传统融资担保进入存量博弈阶段,“担保+投资”“担保+科技服务”正成为新的利润引擎。头部机构通过参股科创企业、输出风控系统,综合收益可提升30%以上。未来五年,谁能率先完成从“金融中介”到“风险经营平台”的转型,谁就能在担保前景的下一幕中占据制高点。

评论列表