医疗电子行业到底有多大潜力?

全球老龄化、慢病高发、医保控费三大刚性需求,把医疗电子推上了“黄金赛道”。2023年全球市场规模已突破5000亿美元,年复合增长率保持在12%以上;中国因政策红利与人口基数,增速更是高达18%。换句话说,医疗电子已从“可选”变成“必选”。

哪些技术正在重塑医疗电子?

1. 可穿戴+AI算法:让数据“说话”

传统血压计只能给出单次读数,而新一代可穿戴设备通过PPG+ECG融合传感,24小时连续监测并借助AI预测房颤风险,提前72小时发出预警。

2. 远程ICU:把重症监护室“搬”到云端

通过5G+边缘计算,三甲医院可实时接管基层医院ICU,平均缩短抢救响应时间40%,基层患者死亡率下降25%。

3. 植入式电子药丸:药物释放也能“编程”

微型芯片包裹药物,到达病灶后按预设程序释放,副作用降低60%,已用于肿瘤化疗领域。

政策与资本如何“双轮驱动”?

- 带量采购:倒逼国产高端替代,CT、MRI核心部件国产化率三年内从35%跃升至68%。

- 注册人制度:允许研发与生产分离,初创公司专注创新,融资周期缩短一半。

- 医保支付改革:DRG/DIP按病种付费,推动医院采购“高性价比”医疗电子设备。

医疗电子创业还有哪些“洼地”?

1. 家用场景:从“监测”到“干预”

血糖仪+胰岛素泵闭环系统,用户黏性是单一监测设备的5倍;睡眠呼吸暂停综合征的CPAP设备,国内渗透率不足3%,空间巨大。

2. 基层医疗:低成本“口袋超声”

价格控制在万元以内,图像质量媲美20万元台式机,乡镇卫生院采购意愿高达92%。

3. 数字疗法:软件也能成为“处方药”

FDA已批准超50款数字疗法APP,覆盖ADHD、抑郁症;国内首张“数字药品”注册证花落海南,预计2025年市场规模破百亿。

投资者最关心:哪些环节最容易“踩坑”?

自问:医疗电子是不是技术好就能卖得好?

自答:不是。 临床验证、注册审批、渠道准入、医保编码四道门槛,每一步都可能拖18个月。以动态心电监测为例,拿到NMPA注册证≠进院销售,还需通过省级集中采购平台挂网,周期再增6-12个月。

未来五年,哪些细分赛道会爆发?

| 细分赛道 | 2023规模 | 2028预测 | 驱动因素 |

|---|---|---|---|

| 神经刺激器 | 58亿美元 | 140亿美元 | 帕金森、抑郁治疗需求激增 |

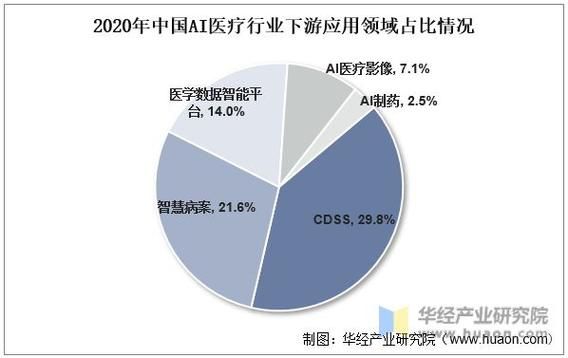

| AI影像辅助诊断 | 12亿美元 | 95亿美元 | 影像科医生缺口30万 |

| 柔性可穿戴贴片 | 7亿美元 | 60亿美元 | 材料成本下降80% |

普通人如何抓住这波红利?

1. 就业:复合背景人才溢价最高

既懂医学又懂电子的“双栖工程师”,年薪中位数比纯硬件工程师高42%;AI医学产品经理岗位缺口超3万。

2. 投资:关注“卖水人”而非“淘金者”

上游传感器、中游FPGA、下游云影像平台,毛利率依次是55%、48%、35%,越靠近底层越赚钱。

3. 消费:优先选择有“三类证”的家用设备

血压计、血糖仪、制氧机认准械字号注册,避免买到“健康礼品”而非“医疗器械”。

医疗电子的“终极形态”会是什么?

当生物电子接口(如Neuralink)成熟,人类将实现“器官功能云端化”:心脏起搏器参数由AI实时优化,人工视网膜分辨率超过4K,甚至记忆备份成为可能。那时,医疗电子不再是“治病工具”,而是“人类增强器”。

评论列表