减肥茶真的有用吗?答案是:在科学配方与合理饮用前提下,部分人群确实能观察到体重下降,但效果受个体差异、生活方式与产品成分共同影响。

减肥茶市场现状:需求与供给双轮驱动

过去五年,中国功能性茶饮规模以年均18.7%的速度扩张,其中减肥茶占比34%。驱动因素有三:

- 颜值经济:社交媒体“瘦身打卡”内容激增,带动年轻女性尝试门槛低的茶饮品。

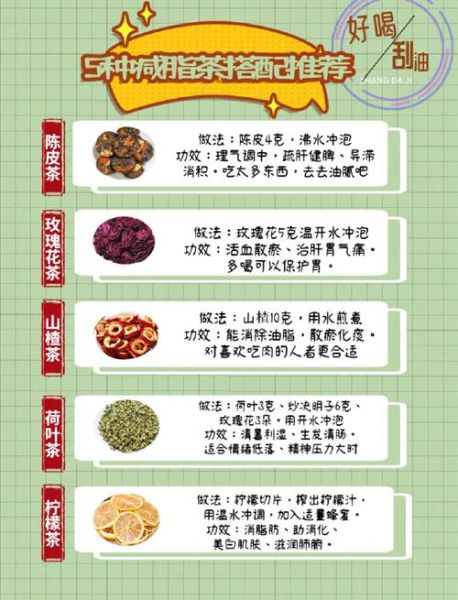

- 健康焦虑:高油高盐外卖常态化,消费者寻求“喝下去就能刮油”的心理补偿。

- 供应链成熟:乌龙茶、普洱茶、荷叶等原料产地集中,代工厂贴牌模式降低入行门槛。

核心成分拆解:哪些原料被验证有效?

减肥茶并非玄学,关键看配方。临床文献支持度较高的成分包括:

- EGCG(表没食子儿茶素没食子酸酯):存在于绿茶中,可抑制脂肪合成酶活性,每日摄入300mg以上才显效。

- 番泻叶苷:刺激性泻药,短期减重实为水分流失,长期用或致肠道黑变病。

- 决明子多糖:动物实验显示能调节瘦素水平,但人体数据不足。

消费者如何辨别?

自问:包装是否标注成分含量?

自答:合规产品会写清每100ml的EGCG或总黄酮含量,未标注的慎买。

用户画像:谁在持续购买?

| 人群 | 年龄 | 核心诉求 | 复购率 |

|---|---|---|---|

| 都市白领 | 25-35岁 | 替代奶茶、控制夜宵罪恶感 | 42% |

| 产后妈妈 | 28-38岁 | 哺乳期后安全减重 | 55% |

| 健身爱好者 | 20-30岁 | 突破平台期 | 38% |

值得注意的是,产后妈妈客单价最高,她们更愿意为“无添加、有机认证”支付溢价。

渠道变革:从微商到直播间的三次迭代

阶段一:朋友圈裂变(2016-2018)

代理层级高达五级,靠“前后对比图”病毒传播,因虚假宣传被监管叫停。

阶段二:小红书种草(2019-2021)

KOL强调“成分党”人设,笔记挂天猫链接,ROI约1:4.2。

阶段三:抖音闭环(2022至今)

品牌自播+达人短视频,利用“体脂秤挑战”话题,单场GMV破百万成常态。

监管红线:2024年起必须标注“不适宜人群”

国家市场监管总局明确要求:

- 含番泻叶、大黄等刺激性泻药的产品,须用红字警示“孕妇、哺乳期、慢性腹泻者禁用”。

- 禁止宣传“治疗”“治愈”等医疗术语,违规罚款最高200万元。

品牌如何合规?

自问:能否提供第三方检测报告?

自答:SGS或华测的24项农残、重金属检测是标配,缺少则无法上架主流电商。

未来三年三大机会点

1. 男性市场空白

目前90%营销针对女性,30岁以上男性因应酬肚需求强烈,可推“减啤酒肚”专用配方。

2. 功能复配

将减肥与助眠、抗焦虑结合,如添加酸枣仁、GABA,满足“熬夜党”场景。

3. 订阅制服务

按月配送茶包+营养师1v1指导,Keep、薄荷健康等平台已开始试水,续费率可达68%。

创业者入场指南:避坑四连问

Q:代工厂报价低于行业均价30%能合作吗?

A:大概率偷工减料,可要求现场抽查原料库,看是否有霉变茶叶。

Q:是否需要申请蓝帽保健品标志?

A:若仅做代用茶,按普通食品备案即可;若宣称“辅助降血脂”,必须耗时2-3年做蓝帽审批。

Q:小红书素人投放怎么防骗?

A:用灰豚数据查账号粉丝增长曲线,7天内暴涨1万粉的八成是刷量。

Q:线下茶饮店能否兼卖减肥茶?

A:需办理“含茶制品”生产许可证,现场制售与预包装产品监管标准不同。

消费者选购清单:五看三不要

五看

- 看成分表排序,前三位必须是茶叶本身而非添加剂。

- 看SC编码,17开头的茶叶类与30开头的保健食品类区别巨大。

- 看冲泡后茶汤是否浑浊,悬浮物多可能添加淀粉增重。

- 看保质期,超过18个月活性成分衰减明显。

- 看售后政策,支持7天无理由退货的品牌更可信。

三不要

- 不要买“一泡瘦三斤”等夸大标语产品。

- 不要买透明包装茶包,光照会导致EGCG氧化。

- 不要买需冷藏的即饮减肥茶,防腐剂可能超标。

评论列表