一、为什么第三方检测突然火了?

过去十年,全球贸易壁垒、消费升级、法规趋严三股力量同时发力,让“谁来证明产品合格”成为刚需。企业自建实验室成本高、公信力低,政府抽检频次有限,第三方检测机构正好填补空白。以食品、环境、汽车电子为例,一条新产品上市链路至少涉及5—10份不同标准的检测报告,需求呈指数级增长。

二、市场规模到底有多大?还能涨多久?

全球视角:从千亿到万亿的跨越

2023年全球第三方检测市场已突破2500亿美元,复合年增速保持在5%—7%。亚太区贡献了近45%的增量,中国独占其中的一半以上。驱动因素包括:

- 碳中和政策催生碳排放核查、绿电认证新业务;

- RCEP落地后,成员国互认协议降低重复检测成本;

- 跨境电商爆发,平台强制要求提供RoHS、REACH等合规报告。

中国视角:政策红利与需求井喷叠加

国家市场监管总局数据显示,2023年国内第三方检测市场规模达3900亿元人民币,同比增长11.8%。“十四五”规划明确把检验检测纳入高技术服务业,提出到2025年行业营收突破5000亿元。这意味着未来三年仍有年均8%以上的增长空间。

三、哪些细分赛道最赚钱?

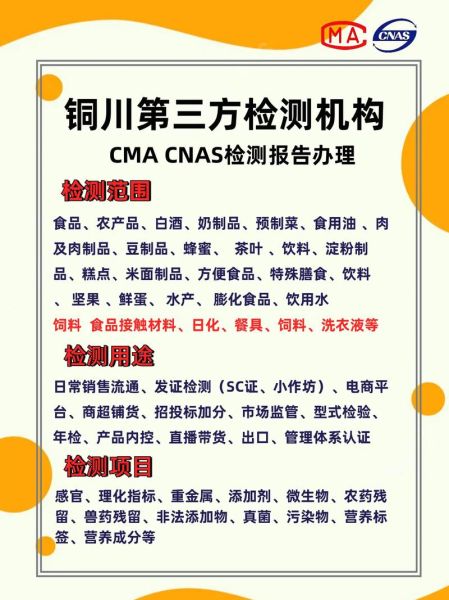

食品与农产品检测:高频刚需,现金流好

从农田到餐桌全链条监管趋严,农残、兽残、重金属检测单价虽低,但复购率极高。头部机构通过“快检+实验室确证”双轮驱动,毛利率可稳定在45%以上。

新能源汽车检测:技术门槛高,溢价能力强

电池安全、电磁兼容、充电系统三大测试项目单价均在万元以上。获得CNAS、CMA双认证的实验室不足百家,供需失衡带来30%—50%的溢价。

医疗器械与生物医药:法规更新快,客户粘性强

欧盟IVDR、FDA 510(k)新规实施后,出口企业每年需追加临床性能验证、生物相容性测试。一旦建立合作,客户转换成本极高,合同周期普遍3—5年起。

四、技术革命如何重塑行业?

数字化实验室:从人工抄写到云端协同

LIMS系统与区块链技术结合,实现样品流转、数据记录、报告签发全流程可追溯。某长三角机构上线数字化平台后,人均效能提升40%,错误率下降90%。

AI辅助检测:缩短周期,降低人为偏差

在纺织品色牢度评级、钢材表面缺陷识别等场景,AI图像识别准确率已达95%以上。原本需要2天的项目可压缩至4小时,实验室产能释放3倍。

远程目击测试:打破地域限制

通过高清视频、物联网传感器,国外客户无需到场即可实时目击实验过程。疫情期间该模式贡献某机构30%的海外订单,成为常态。

五、竞争格局:外资巨头VS民营新秀

外资四大:SGS、BV、Intertek、TÜV

优势在于全球网络、品牌背书,但本土化定价灵活性不足。2023年四大在华营收增速首次低于行业平均,市场份额从38%下滑至31%。

民营龙头:华测、谱尼、广电计量

通过并购快速切入新兴赛道,2023年合计完成超50起收购。华测在半导体材料检测领域三年收入翻4倍,谱尼医学检验业务毛利率高达58%。

区域黑马:专精特新“小巨人”

聚焦单一细分,如苏州某企业只做光伏组件冰雹冲击测试,却拿下全球60%的订单。高毛利+低营销费用,净利润率可达25%。

六、普通人如何抓住这波红利?

就业方向:技术岗与商务岗双轮驱动

- 技术序列:化学、生物、车辆工程等专业毕业生,考取CMA/CNAS签字资格后,年薪30万起步;

- 商务序列:熟悉欧美法规的法规事务专家,底薪+提成模式下,年收入百万并不罕见。

创业切口:轻资产模式正在兴起

无需自建实验室,可采取“前端接单+后端外包”模式,专注客户开发与方案设计。深圳某团队专注电子烟出口检测,三人公司年营收突破2000万元。

投资逻辑:关注“设备+数据”双重壁垒

优先选择拥有稀缺设备(如10米法电波暗室)且积累历史检测数据的标的。数据资产可二次开发为SaaS服务,估值可从10倍PS提升到20倍。

七、未来五年可能出现的颠覆性变量

1. 强制性产品责任险与检测绑定:保险公司要求投保前必须提供第三方报告,市场规模瞬间翻倍。

2. 碳足迹标签普及:每件商品需附带生命周期碳排放数据,催生千亿级新需求。

3. 虚拟检测实验室:数字孪生技术模拟极端环境测试,实体实验次数减少50%,成本骤降。

评论列表