古建筑保护前景如何?

答案:整体向好,政策、资本、技术三驾马车同步驱动,但区域差异与人才缺口仍是痛点。

政策红利:从“抢救”到“活化”

2021年《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》首次提出“禁止大拆大建”,随后各地陆续出台配套细则,**中央财政每年投入超30亿元专项资金**,带动社会资本跟进。以山西为例,2023年省级文保资金同比增长47%,直接催生了200余个古建修缮项目。

市场容量:文旅融合打开百亿级赛道

- **民宿改造**:2023年古建民宿预订量同比增120%,平均客单价达千元以上。

- 沉浸式演艺:平遥《又见平遥》年营收破2亿元,证明古建IP的商业爆发力。

- 数字藏品:故宫“数字养心殿”上线10分钟售罄,单款销售额超800万元。

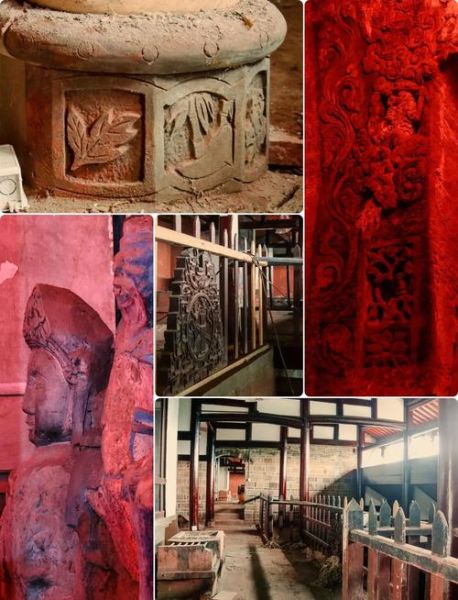

技术革命:三维激光扫描精度达0.5毫米

传统“搭脚手架敲敲打打”正被**无人机航测+BIM建模**取代,敦煌研究院用该技术将莫高窟第57窟测绘效率提升8倍。更前沿的**微生物矿化修复**(利用特定细菌加固石材)已在云冈石窟试验,强度提升40%且零污染。

古建筑修复技术有哪些?

结构加固:从“偷梁换柱”到碳纤维布

**传统榫卯加固**仍不可替代,但现代材料正在补充:应县木塔采用**预应力碳纤维板**横向约束,抗震等级提高1.5度;福建土楼则用**形状记忆合金阻尼器**,地震时自动复位减少裂缝。

表面修复:纳米石灰浆VS生物酶清洗

| 技术类型 | 适用场景 | 寿命周期 | 成本对比 |

|---|---|---|---|

| 纳米石灰浆 | 砂岩风化 | 50年+ | 传统材料3倍 |

| 生物酶清洗 | 彩绘泥塑 | 不损伤原貌 | 化学清洗的70% |

数字化存档:5G+光场成像的颠覆

浙江大学团队用**5G实时传输+光场相机**,实现古建毫米级纹理的云端建模,即使局部损毁也能**AI预测性修复**。该技术已用于潮州广济桥,生成超过2TB的高精度数据。

从业者最关心的三个问题

“新人入行门槛高吗?”

**非也**。2024年起,国家文物局推行“古建修复师”职业资格认证,中专学历即可报考,考试内容侧重实操,如“望砖敲击辨空鼓”“灰浆配比手感测试”等。某培训机构数据显示,零基础学员6个月通过率达62%。

“哪些地区机会最多?”

按2023年项目招标量排序:

1. **山西**(古建数量占全国11%)

2. **江浙**(文旅资本活跃)

3. **川渝**(地震后修复需求激增)

值得注意的是,**县域市场**正在爆发,如浙江松阳县2023年吸引12家设计团队驻扎。

“如何平衡保护与商业化?”

**“三三制”原则**被越来越多采用:30%空间保持原真展示,30%做文化体验,30%引入配套商业,剩余10%作为弹性区。苏州平江路改造后,原住民流失率从38%降至9%,商铺租金反哺修缮基金超2000万元/年。

未来五年的突破点

1. **低碳修复**:利用传统夯土+现代固化剂,碳排放减少60%;

2. **区块链溯源**:每块替换的瓦片都有NFT身份,杜绝“假古董”;

3. **机器人施工**:清华大学已试验**3D打印斗拱**,精度误差小于0.3毫米。

评论列表