证券行业真的还有增长空间吗?

答案是肯定的。尽管全球宏观环境充满不确定性,但**中国直接融资比重仍低于60%**,远低于美国80%以上的水平,这意味着资本市场扩容仍是长期主线。叠加居民财富向权益类资产迁徙、养老金第三支柱落地、注册制全面推开,证券行业的“蛋糕”至少还有十年以上的扩张周期。

未来五年最值得关注的五大趋势

1. 注册制全面深化:投行价值链被重塑

注册制不是简单地把审核权下放,而是**把定价权还给市场**。投行角色从“通道”升级为“价值发现者”:

- **研究能力前置**:项目立项前就要给出估值区间,否则无法锁定优质资产。

- **定价能力决定市占率**:科创板跟投浮盈前十的券商,市场份额提升最快。

- **风控前移**:投行、合规、风控三线并行,传统“保代签字”模式被颠覆。

2. 财富管理2.0:从卖产品到管账户

券商财富管理收入已连续三年增速超30%,但**真正的拐点在“账户管理”**。当基金投顾牌照放开后,券商开始提供“目标风险组合”,客户资产留存率提升40%以上。未来竞争焦点:

- **投研中台共享**:研究所、资管、财富条线共用同一套底层池。

- **场景化服务**:把ETF定投嵌入到养老、教育、买房等生活场景。

- **收费模式变革**:从尾随佣金转向“资产规模+业绩报酬”双轮驱动。

3. 金融科技:AI重构交易与风控

头部券商每年IT投入已占营收8%以上,**AI带来的边际收益正在显性化**:

智能交易:算法交易占比从2020年的12%提升到2023年的37%,冲击成本下降25个基点。

智能风控:实时舆情+财务异动模型,可把债券违约预警时间提前3-6个月。

数字员工:RPA机器人处理开户、对账、报表,单业务线人力成本降低50%。

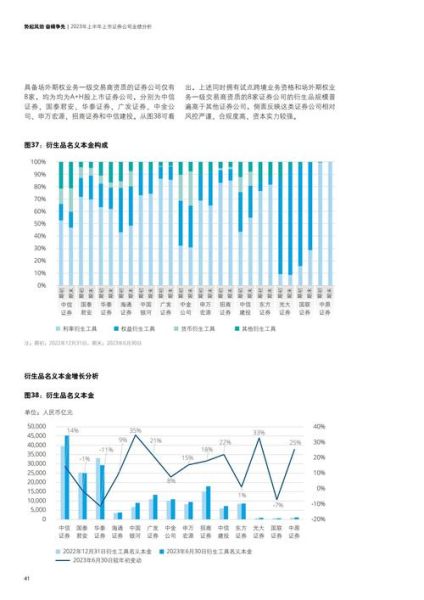

---4. 衍生品与做市:利润的新引擎

场内期权品种扩容、场外衍生品规模突破2万亿,**做市业务已成为券商最稳定的非方向性收入**。以科创板做市为例:

- **库存周转率**高的券商,年化做市收益率可达15%-20%。

- **波动率曲面定价**能力决定能否拿到交易所优秀评级。

- **跨境收益互换**需求激增,头部券商香港子公司成为QDII/RQDII首选通道。

5. 国际化:从“港股通”到“一带一路”

目前中资券商海外收入占比不足8%,但**三条路径已清晰**:

- **东南亚并购**:泰国、越南交易所日均成交额增速超30%,牌照溢价低。

- **GDR+CDR互联互通**:帮助欧洲新能源企业来华上市,收取双重保荐费。

- **大宗商品人民币计价**:原油、铁矿石期货国际化,带来跨境清算新需求。

哪些券商最有可能胜出?

回答这个问题,需要同时看**资产负债表强度**与**人才密度**:

资产负债表:场外衍生品业务需要消耗大量净资本,只有连续三年ROE>10%且风险覆盖率>250%的券商才能持续扩表。

人才密度:以注册制项目为例,一个科创板IPO团队至少需要8名保代、3名行业分析师、2名估值建模专家,中小券商很难凑齐。

因此,**“航母级券商+精品特色券商”**将形成两极分化:前者全牌照全链条,后者在REITs、并购、量化做市等单点突破。

---投资者如何分享行业红利?

对于二级市场参与者,可关注三条主线:

- **高弹性业务占比高**:衍生品做市、财富管理收入占比>30%的标的。

- **估值仍处历史分位30%以下**:PB<1.2倍且2024年预期ROE>9%。

- **股东背景带来资源协同**:央企金控平台或地方国资旗下券商。

一级市场方面,**Pre-IPO阶段的区域型券商**仍存估值洼地,特别是中西部省份唯一上市平台的标的。

---监管变量会把蛋糕变小吗?

不会。相反,**监管套利空间被压缩后,头部券商的集中度将加速提升**。以资管新规为例,通道业务消亡的同时,主动管理规模向头部券商集中,TOP10券商资管净收入市占率从38%升至57%。未来三年,**衍生品保证金制度、跨境监管沙盒、个人养老金投资范围扩大**等政策,都会成为行业新的催化剂。

评论列表