煤变油前景怎么样?

煤变油前景整体向好,但区域分化明显。从全球能源结构转型与国内“双碳”目标来看,煤制油并非夕阳产业,而是作为战略储备技术被重新评估。尤其在油气对外依存度超过70%的背景下,**煤制油承担着能源安全“压舱石”的角色**。未来十年,中国规划新增煤制油产能约2000万吨/年,总投资接近3000亿元,主要集中在内蒙古、陕西、宁夏等资源富集区。

煤制油技术路线有哪些?

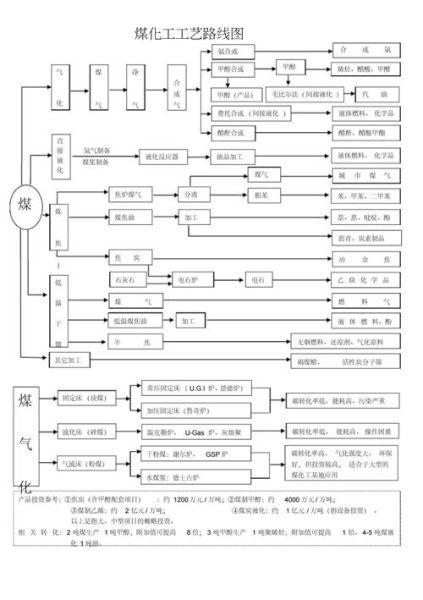

目前工业化应用的技术路线可归纳为三大类,每条路线在煤种适应性、油品收率、碳排放强度上差异显著:

- 直接液化(DCL):以神华鄂尔多斯108万吨/年装置为代表,适合高活性烟煤,油品收率可达60%,但反应条件苛刻(450℃、20MPa)。

- 间接液化(ICL):采用费托合成工艺,宁煤400万吨/年项目全球单体最大,可兼容褐煤与高硫煤,但需配套大规模空分装置。

- 煤油共炼(Co-refining):延长石油在榆林试验50万吨/年装置,将煤粉与渣油协同转化,油品中芳烃含量提升15%,经济性优于单一液化。

经济性到底如何?

自问:煤制油项目盈亏平衡点在哪?

自答:国际油价需稳定在65美元/桶以上,且煤炭到厂价低于400元/吨。以伊泰16万吨/年间接液化装置为例,2023年实际完全成本约5200元/吨,对应布伦特油价75美元/桶时毛利率12%。但需注意,**碳税每增加100元/吨CO₂,成本将抬升8%**,未来CCUS(碳捕集)投资占比可能达到总投资的15%-20%。

环保红线能否突破?

自问:煤制油如何破解“高碳”标签?

自答:三条路径正在并行推进:

- 绿氢替代:宝丰能源在宁东试验用可再生电解水制氢补充费托合成氢源,可减少30%的煤炭消耗。

- 二氧化碳资源化:国家能源集团在鄂尔多斯建设10万吨/年CO₂加氢制甲醇装置,将排放端转化为增值端。

- 工艺耦合:华鲁恒升规划将煤制油与煤制烯烃装置热能整合,吨油能耗有望从3.6吨标煤降至2.9吨。

政策窗口期还有多久?

2025年前是最后的扩张机会。国家发改委《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确:除已纳入“十四五”规划的8个煤制油项目外,不再受理新产能申请。这意味着:

- 存量项目需在2025年前完成环评、能评等前期手续。

- 未纳入规划的项目可转向技术储备,如**地下煤气化(UCG)制油**等前沿路线。

下游市场谁最受益?

煤制油产品并非简单替代石油,而是**填补特种油品缺口**:

| 产品类型 | 石油基价格(元/吨) | 煤制油成本(元/吨) | 溢价空间 |

|---|---|---|---|

| 航空煤油 | 6800 | 6200 | 600 |

| 高熔点石蜡 | 12000 | 9500 | 2500 |

| APIⅢ类润滑油 | 15000 | 11000 | 4000 |

投资风险清单

1. 技术迭代风险:第三代生物航煤技术可能在2030年后实现平价,挤压煤基航煤市场。

2. 水资源约束:煤制油吨产品耗水量约10吨,黄河流域项目需购买水权,成本已涨至2元/吨。

3. 碳边境税:欧盟CBAM试点范围若扩展至成品油,中国煤制油出口可能面临额外25%关税。

未来十年的关键变量

变量一:核能制氢耦合

山东荣成高温气冷堆示范项目计划2026年向石岛湾煤制油基地供氢,届时氢气成本可降至0.8元/Nm³,比煤制氢低40%。

变量二:煤基高端材料转型

中科合成油正在开发**煤制油联产α-烯烃**技术,将油品收率从60%降至40%,但新增1-癸烯等高值化学品,综合利润反而提升50%。

变量三:战略储备机制

传闻国家能源局拟建立煤制油产品战略储备,首批规模300万吨,政府补贴仓储费用200元/吨/年,相当于为项目增加稳定现金流。

评论列表