客运行业现状:需求与痛点并存

2023年,全国公路客运量约恢复至疫情前的七成,铁路客运量却创下历史新高。这一冷一热背后,是**出行结构深度分化**:高铁、城际轨道快速分流商务客流,而三四线城市与县域之间的**中短途公路客运**仍是刚需。痛点也很明显:传统班线实载率不足50%,司机短缺、油价高企、站场闲置,导致多数企业微利甚至亏损。

政策红利:新基建与补贴双轮驱动

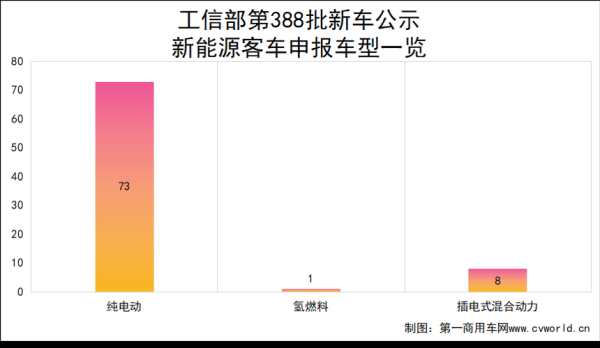

交通运输部《综合运输服务“十四五”规划》明确提出,到2025年要打造100个左右**一体化综合客运枢纽**,并给予新能源客车最高8万元/辆的购置补贴。这意味着:

- **站场升级**:老旧汽车站将改造为集地铁、公交、网约车于一体的“城市客厅”。

- **车辆迭代**:2024年起,新增或更新车辆中新能源占比不得低于60%,直接降低燃料成本30%以上。

技术变量:数字化如何重塑运营

1. 动态定价系统

过去“一条线路一个价”,现在通过**客流热力图+AI算法**,可实时调整票价。例如,江苏某客运集团在周五晚高峰将热门线路票价上浮15%,空驶率从22%降至9%。

2. 拼车班线

利用小程序将同方向乘客聚合,7座商务车即可开线。广州—深圳的“商务拼车”日均上座率达92%,客单价反而比大巴高40%。

3. 无人驾驶试点

福建平潭已开放L4级自动驾驶巴士示范运营,**每车节省司机成本12万元/年**。虽然法规尚未全国放开,但封闭园区、景区接驳场景已可商业化。

市场机会:下沉与细分

一二线城市高铁网络趋于饱和,真正的增量在**县域经济**与**垂直场景**:

- 县域微循环:连接乡镇与县城的10—30公里线路,使用6米小型电动车,单座每公里成本仅0.28元。

- 机场/高铁专线:针对携带大件行李的旅客,提供“门到门”接送,溢价空间达50%。

- 校园与工业园:学期开学、节假日集中出行,可提前30天预售,锁定需求。

盈利模型:从卖座位到卖服务

传统客运靠票款差价,未来利润将来自**复合收入**:

- 广告+零售:车内座椅背屏、车载售货机,单辆车年增收2万—3万元。

- 数据变现:乘客出行数据经脱敏后,可为保险公司、旅游企业提供精准营销,数据包年售价可达百万元级。

- 会员制:99元月卡无限次乘坐指定线路,现金流前置,降低空驶风险。

风险预警:三大变量需提前布局

1. 私车普及:三四线城市汽车保有量年增15%,可能分流中短途客流。对策:发展“人+货”混合运输,闲置行李舱做同城配送。

2. 极端天气:暴雨、暴雪导致线路中断。对策:与气象部门数据互通,提前72小时启动应急接驳方案。

3. 政策波动:新能源补贴退坡后成本上升。对策:与电池厂商签订**车电分离**协议,按使用里程付费,降低一次性投入。

从业者行动清单

如果今天就想切入客运赛道,可以按以下节奏推进:

- 调研:用高德地图热力图找出本地早晚高峰拥堵点,锁定潜在线路。

- 试点:租5辆9座新能源面包车,跑一条20公里线路,测试动态定价。

- 融资:将3个月运营数据打包,申请地方交运局的“城乡客运一体化”专项补贴,单条线路最高可获50万元。

- 扩张:复制成功模式到相邻县域,形成区域网络,再接入OTA平台做流量放大。

未来十年图景

到2035年,客运行业将呈现“哑铃型”结构:一端是高铁、城际轨道主导的长距离高效运输;另一端是灵活、定制化的微循环网络。中间的传统班线要么升级成“移动生活空间”(配备咖啡吧、Wi-Fi、按摩椅),要么彻底消失。活下来的人,都深谙一句话:客运不再是把人从A运到B,而是把碎片化时间变成可售卖的体验。

评论列表