燃料电池汽车发展前景怎么样?一句话:政策、技术与市场三重推力叠加,未来十年将进入加速放量期,但短期仍受成本与基础设施掣肘,投资需分阶段、分环节布局。

(图片来源网络,侵删)

政策端:全球“氢能竞赛”已打响

各国把氢能写入中长期能源战略,补贴从“补车”转向“补站+补氢”。

- 中国:2025年示范城市群目标5万辆,2030年保有量剑指100万辆;中央财政对加氢站最高补贴500万元。

- 欧盟:Fit-for-55 法案要求2030年重型车碳排下降45%,倒逼零碳重卡普及。

- 美国:《通胀削减法案》给予每公斤绿氢最高3美元补贴,直接降低氢燃料TCO。

政策红利释放节奏决定了第一波销量爆发窗口在2026年前后。

技术端:降本曲线与锂电十年前的路径神似

电堆成本还能降多少?

2023年国产石墨板电堆已跌破1500元/kW,金属板向商用车渗透。按照DOE测算,当年产量达到50万台时,系统成本可降至45美元/kW,与柴油发动机持平。

储氢瓶突破点在哪?

Ⅳ型70MPa塑料内胆碳纤维缠绕瓶重量储氢密度已达6.8wt%,2025年Ⅴ型无内胆瓶有望突破7.5wt%,单车续航轻松破800公里。

基础设施技术路线之争

液氢VS高压气氢?

- 液氢适合日加氢量>2吨的重卡干线,但液化能耗高;

- 35MPa+70MPa混合站可覆盖城市公交与物流,投资回收期已缩短至6年。

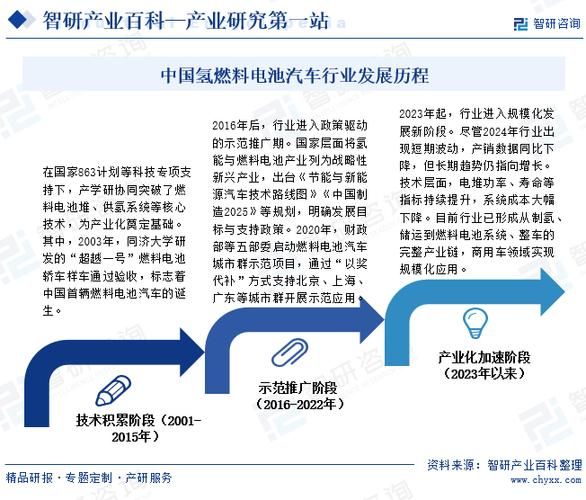

(图片来源网络,侵删)

市场端:哪些细分场景先赚钱?

燃料电池汽车并非“全面替代锂电”,而是“错位竞争”。

- 长途重卡:日均行驶里程>400km,锂电需背负3吨电池包,氢燃料仅增重600kg,TCO拐点在氢价<25元/kg时到来。

- 冷链物流:氢燃料可同时提供驱动与制冷功率,避免柴油冷机的排放罚款。

- 港口牵引车:封闭场景、固定路线,一座加氢站即可服务200台车,青岛港2024年已实现单车年省燃料费8万元。

产业链投资地图:避开红海,锁定瓶颈环节

| 环节 | 竞争格局 | 投资亮点 | 风险提示 |

|---|---|---|---|

| 质子交换膜 | 戈尔市占率70%,国产东岳、科润加速验证 | 替代空间大,毛利率>50% | 设备折旧高,需绑定下游电堆厂 |

| 碳纸气体扩散层 | 日本东丽垄断,国产年产能不足20万m² | 政策强制国产化率2026年>50% | 工艺know-how壁垒高 |

| 液氢泵 | 全球仅林德、法液空量产 | 单价200万元/台,需求随液氢站爆发 | 低温密封寿命待验证 |

用户最关心的问题:现在买车还是买股票?

个人消费者何时入手?

2024年北京、上海示范城市群购车补贴后,49吨氢能重卡价格仍高达110万元,比柴油车贵35万元。若无地方路权优惠,建议2027年后再考虑。

二级市场怎么挑标的?

遵循“卖铲子”逻辑:

- 上游:绿氢电解槽(隆基氢能、阳光氢能)订单增速>200%,PE仅15倍;

- 中游:电堆检测设备(科威尔)绑定头部车企,现金流稳定;

- 下游:加氢站运营商(中石化、国富氢能)享受补贴+氢气价差双重收益。

风险清单:别被“氢”概念冲昏头

1. 绿氢成本若2027年仍高于30元/kg,重卡TCO无法打平柴油;

2. 70MPa法规若推迟至2028年实施,乘用车推广节奏将放缓;

3. 美国IRA补贴可能引发贸易壁垒,国产电堆出口面临反倾销调查。

燃料电池汽车不是下一个“锂电神话”,而是“柴油替代”的精准手术。政策窗口、技术拐点、场景盈利三线共振时,才是重仓信号。

(图片来源网络,侵删)

评论列表