交通设施为何被看作“新基建”核心赛道?

过去十年,高铁、地铁、城际高速把城市半径从“一小时”压缩到“半小时”。**当土地红利见顶,交通网络成为撬动下一轮城市价值的关键杠杆**。国家层面把“综合立体交通走廊”写进十四五规划,每年万亿级专项债向轨交、智慧高速、港口自动化倾斜,资本自然闻风而动。

未来十年,哪些细分赛道增长最快?

1. 城际高速铁路:从“四纵四横”到“八纵八横”

2025年前还将新增高铁里程1.2万公里,**京津冀、长三角、粤港澳三大城市群内部通勤需求**是最大增量。社会资本可通过PPP模式参与站城一体化开发,TOD(以公共交通为导向的开发)收益率普遍高于传统地产3-5个百分点。

2. 城市轨道交通:二三线城市的“地铁梦”

发改委最新门槛把GDP从1000亿下调到600亿,**意味着四十余座地级市拿到入场券**。机电设备国产化率已超90%,信号系统、屏蔽门、自动售检票三大子系统订单将在2024-2027年集中爆发。

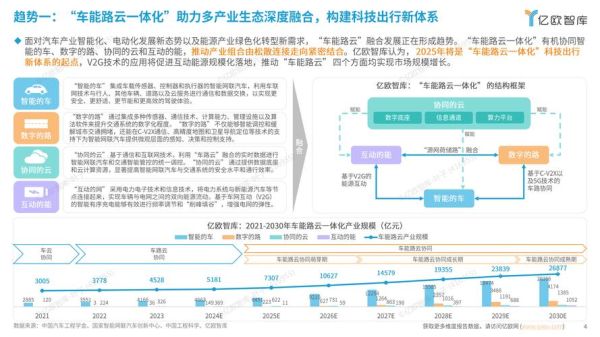

3. 智慧高速:从“收费”到“运营”

全国取消省界收费站后,ETC2.0、车路协同RSU(路侧单元)渗透率不足20%。**每公里智慧化改造成本约800万元,对应的市场规模接近4000亿元**。华为、百度、阿里已成立专门军团抢位。

4. 低空通航:政策破冰后的万亿蓝海

2023年中央经济工作会议首提“低空经济”,**到2030年通航机场将达2000个,无人机物流、短途通勤、空中巡检三大场景复合增速超30%**。eVTOL(电动垂直起降飞行器)单笔融资纪录已刷新至5亿美元。

普通人如何抓住这波红利?

一级市场:盯紧“专精特新”小巨人

在高铁制动闸片、地铁屏蔽门、车规级激光雷达等卡脖子环节,**工信部已公布七批共9000余家小巨人企业,平均毛利率比行业高8-10个百分点**。可通过地方政府产业基金或科创板打新参与。

二级市场:三条选股逻辑

- **订单饱满**:在手合同覆盖未来三年营收,如某盾构机龙头2023年新签80亿元。

- **现金流改善**:运营类公司如高速公路REITs,2023年分红率普遍在5%以上。

- **技术替代**:碳化硅充电桩模块渗透率从5%提升到30%,对应单瓦成本下降40%。

职业赛道:复合型人才溢价凸显

传统土木工程师需补齐数字技能,**既懂BIM又懂交通仿真的项目经理年薪可达80万**。民航局新设的“低空交通管理”岗位缺口超过3万人,持有UTM(无人交通管理系统)证书者起薪翻倍。

风险藏在哪些细节?

政策节奏:地铁审批可能再次收紧

2023年某中部城市因债务率触红线被叫停二期规划,**提示投资者关注地方政府财政健康度**,优先选择人口净流入、土地财政依赖度低于50%的区域。

技术路线:氢能重卡还是换电重卡?

京雄高速规划了双向氢能重卡通道,但换电站只需三分钟完成补能。**最终胜出取决于度电成本和加氢站密度**,目前两者LCOE(平准化能源成本)差距已缩小到0.3元/公里。

国际博弈:港口自动化遭遇“卡脖子”

振华重工的岸桥全球市占率超70%,但**PLC(可编程逻辑控制器)仍依赖西门子、施耐德**。国产替代进度决定项目毛利率能否从25%回升到35%。

2024-2026关键时间表

- 2024Q2:首批低空旅游航线在海南、湖南商业化运行

- 2024Q4:长三角智慧高速全息感知路段贯通

- 2025:全国高铁网络覆盖95%的50万人口以上城市

- 2026:城市轨道交通运营里程突破12000公里

把时间轴拉长,**交通设施正在从“钢筋水泥”进化为“数据操作系统”**。谁能掌握实时客流、物流、车流数据,谁就能在下一轮城市竞争中拿到门票。无论是投资者、从业者还是政策制定者,现在上车都不算晚。

评论列表