医药公司未来十年最大的增长引擎是什么?

答案:精准医疗与数字化疗法。

过去五年,全球TOP20药企的研发费用年均增速保持在7%—9%,其中超过45%投向了精准医疗。精准医疗通过基因测序、伴随诊断与靶向药物组合,把“千人一方”变成“千人千方”,直接拉长了药品生命周期。以某跨国药企的肺癌靶向药为例,上市后通过不断细分EGFR、ALK、ROS1等突变亚型,销售额从首年3亿美元攀升至第十年28亿美元,复合增长率高达25%。

医药公司投资前景怎么样?政策红利与资本流向透露了什么?

自问:中国创新药是否还值得投?

自答:值得,但必须挑“真创新”。

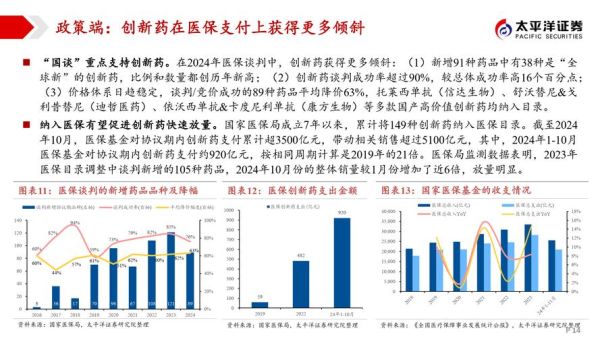

2023年国家医保谈判结果显示,首次上市的国产1类新药平均降价幅度仅39%,远低于进口药的54%,说明政策对本土高质量创新给予明显倾斜。与此同时,科创板第五套上市标准运行三年,已有38家未盈利生物医药公司成功IPO,合计募资超450亿元。资本正在用真金白银投票:只要管线具备全球首创或同类最优潜质,估值就能享受30%—50%的流动性溢价。

医药公司如何穿越周期?三大护城河拆解

- 专利悬崖缓冲带:通过“基础化合物专利+晶型专利+制剂专利”组合,把核心药品独占期从8年延长到14—16年。

- 适应症拓展能力:同一款PD-1单抗,从二线肺癌扩展到一线肝癌、胃癌、食管癌,峰值销售额可放大3.7倍。

- 全球化网络:自建欧美销售团队的药企,海外收入占比普遍超过55%,毛利率高出本土代工模式18个百分点。

医药公司数字化转型到底省了多少成本?

自问:AI辅助研发真能缩短周期?

自答:在临床前阶段,AI可把化合物筛选时间从3—5年压缩到8—14个月。

某头部CRO公开数据显示,引入AI分子生成平台后,每个IND申报项目平均节省2200万美元的直接成本。更关键的是,数字化还降低了失败率:传统模式下临床Ⅰ期到Ⅲ期成功率约9.6%,而AI优化后的管线成功率提升到15.2%。

医药公司ESG评级为什么开始影响估值?

MSCI最新报告显示,ESG评级为“BBB”及以上的药企,其三年期股价波动率比“B”级企业低6.8个百分点。机构投资者给出的理由很简单:高ESG得分意味着供应链合规风险低、药品质量事件概率小。例如,某胰岛素龙头因在印度工厂推行零碳排计划,2023年获得5亿欧元绿色贷款,利率比普通银团贷款低110个基点。

医药公司未来最大的黑天鹅会来自哪里?

自问:地缘政治会不会切断原料药供应?

自答:短期不会,但区域化布局已成必选项。

目前全球70%的API产能集中在中国和印度。欧美政府虽提出“供应链近岸外包”,但新建一座符合FDA标准的原料药工厂至少需要4—6年,且资本开支高达3—5亿美元。更现实的解决方案是“中国+1”策略:在东南亚或东欧建立备份产能,把单一来源风险降到30%以下。

医药公司估值方法论正在发生什么变化?

传统的DCF模型开始被rNPV(风险调整净现值)取代。关键差异在于:

• rNPV把临床阶段成功率、监管审批概率、医保准入概率全部量化;

• 对早期管线给予8%—12%的折现率,晚期管线则降至6%—7%;

• 最终得出的企业价值波动区间收窄25%—40%,更适合一级市场定价。

医药公司如何抓住老龄化红利?

到2035年,中国60岁以上人口将突破4亿,对应的慢病用药市场规模预计达到1.8万亿元。药企正在布局两条路径:

1. 超长效制剂:把两周一次的GLP-1升级为每月一次,患者依从性提高2.3倍;

2. 院外DTP药房:通过处方流转平台,把肿瘤特药销售从医院搬到药店,毛利率提升12个百分点。

评论列表