发动机行业到底在发生什么变化?

过去十年,发动机从“机械心脏”逐步演变为“数据大脑”。**传统内燃机**的迭代速度放缓,**电驱动、氢燃料、合成燃料**三条技术路线并行推进。主机厂不再比拼排量,而是比拼“每公里碳排放”与“全生命周期成本”。

政策倒逼:碳中和时间表如何重塑产业链?

欧盟2035禁售燃油车、中国“双积分”逐年收紧、美国IRA法案补贴清洁动力。**法规不再是背景噪音,而是技术路线的指挥棒**。 - 2025年起,全球主要市场将要求新车碳排下降15%-20%。 - 发动机企业必须在**热效率突破50%**或**彻底零碳**之间做选择。 - 供应链随之洗牌:催化器厂商转型燃料电池部件,润滑油公司研发低黏度电驱油品。

内燃机会彻底消失吗?

答案是否定的,但它会被重新定义。

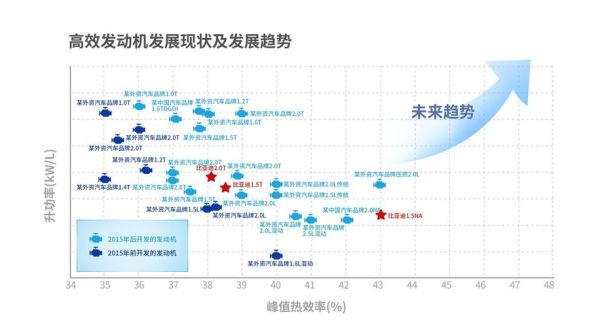

高效内燃机:还能挖多少潜力?

通过**e-VVT电控可变气门、500bar高压喷射、稀薄燃烧+EGR**组合,实验室已验证55%有效热效率。量产难点在于成本与NVH: - 每提升1%热效率,活塞、连杆、缸体材料成本上涨8%-12%。 - 稀薄燃烧导致燃烧室温度不均,需陶瓷涂层与主动降噪技术。

混合动力:内燃机的“第二春”

增程器专用发动机取消轮端连接,专注**定点高效工况**。比亚迪骁云、吉利雷神均将有效热效率锁定在46%-48%,**油耗降至3L/100km以下**。 - 技术亮点:取消传统附件轮系,空调压缩机、水泵全部电驱化,机械损耗下降30%。 - 商业模式:发动机从“整车核心”变为“电池系统的充电宝”,按小时租赁或按电量收费。

氢燃料发动机是噱头还是未来?

氢内燃机(H2-ICE)与氢燃料电池(FCEV)正在赛马。

H2-ICE:改装成本最低的零碳方案

只需更换喷油系统、活塞顶形状及点火线圈,现有产线可复用80%。**丰田雅马哈已验证450马力氢V8**,NOx排放低于10ppm。 - 痛点:液氢罐体积大,续航500km需120L储氢;加氢站全球仅1000座。 - 突破口:港口牵引车、矿山机械等固定路线场景率先落地。

燃料电池:效率更高但门槛更高

电堆效率60%,但铂催化剂成本每kW约80美元。**2030年需降至20美元以下**才能与柴油机平价。 - 中国“以奖代补”政策推动京津冀、长三角、珠三角三大示范群,2025年目标成本4000元/kW。 - 技术路线:从石墨双极板向金属板过渡,功率密度从3kW/L提升至6kW/L。

合成燃料能否让内燃机“永续”?

保时捷在智利投产的eFuel工厂,用风电制氢+CO₂合成汽油。**碳中性燃料**让经典911无需改装即可符合2030年法规。

成本与规模悖论

当前eFuel成本4.5美元/升,需电价低于0.02美元/kWh才可与化石燃料竞争。**2050年全球需求或达5亿吨,对应10万台风机满负荷制氢**。 - 政策变量:欧盟或允许2035年后使用eFuel的内燃机新车继续销售,为技术路线保留窗口。

发动机企业如何转型?

从制造商到能源服务商

康明斯推出“Accelera”子品牌,提供电解槽、燃料电池、电驱动桥。**发动机公司正在收购软件团队**,例如潍柴入股瑞士Syensqo掌握氢气循环控制算法。

供应链的“解耦”与“再耦合”

- **解耦**:传统曲轴、凸轮轴需求下降,电池壳体、氢气喷射阀订单激增。 - **再耦合**:发动机厂与电池厂合资,如奔驰与CATL共建超级工厂,实现电芯到电驱系统一体化。投资者最关心:哪些细分赛道有超额收益?

高壁垒零部件

- **氢气循环泵**:需耐-40℃脆化,全球仅3家供应商,毛利率超50%。 - **陶瓷轴承**:燃料电池空压机转速12万转/分钟,日本NTN已垄断80%份额。数字孪生与AI标定

西门子Xcelerator平台将发动机开发周期从48个月压缩至24个月。**AI替代台架试验**,单次标定成本从200万元降至20万元。

未来十年时间轴

- **2025**:混动专用发动机大规模量产,氢内燃机示范运营。 - **2028**:燃料电池重卡TCO(总拥有成本)与柴油持平。 - **2032**:eFuel成本降至1.5美元/升,欧洲复活高性能内燃机。 - **2035**:全球发动机企业营收结构——电驱动50%、氢燃料30%、合成燃料15%、传统柴油5%。发动机不会死亡,它只是换了一种方式继续跳动。**谁能掌握氢、电、碳三张牌,谁就能在下一个时代继续坐在牌桌上**。

评论列表