为什么监控行业正处于爆发前夜?

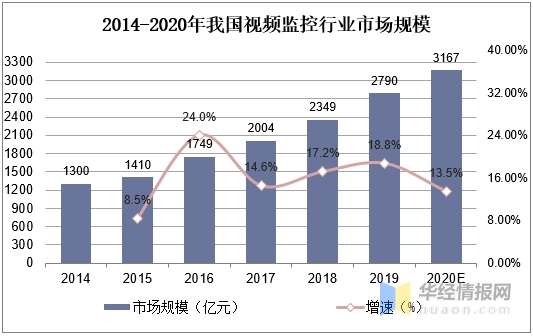

过去十年,摄像头只是“看得见”,现在它们开始“看得懂”。AI芯片算力提升、5G低延迟、云存储成本骤降三大因素叠加,让监控从“记录证据”升级为“实时决策”。IDC最新报告显示,全球视频监控市场规模将在未来五年保持每年12.3%的复合增长率,其中智能分析软件增速高达28%。

未来监控系统有哪些趋势?

1. 边缘计算:把大脑搬到摄像头里

传统方案是把视频流全部传回云端再分析,带宽和延迟都是瓶颈。边缘AI芯片(如海思3559A、英伟达Jetson)直接在摄像机内完成人脸、车牌、行为识别,只回传结构化数据,带宽节省90%以上。自问自答:边缘计算会不会增加设备成本?目前一颗5T算力的边缘芯片价格已跌破30美元,与两年前的中端CPU持平。

2. 多模态融合:摄像头不再单打独斗

单一视觉数据容易受光线、遮挡影响,“视频+毫米波雷达+红外+声音”的多模态方案正在普及。例如,华为“星像”系列摄像机在黑夜中通过毫米波雷达触发补光,误报率从8%降至0.5%。

3. 隐私计算:合规前提下的数据金矿

GDPR、个人信息保护法让“裸奔”的摄像头寸步难行。联邦学习+差分隐私成为新解法:模型在本地训练,只上传加密的梯度,云端聚合后下发更新,既提升算法精度,又不触碰原始画面。某一线城市地铁项目采用该方案后,数据合规审核周期从3个月缩短到7天。

哪些场景将率先爆发?

- 工业质检:面板厂用8K摄像头+AI检测微米级划痕,漏检率低于0.01%,一条产线每年节省200万元人工成本。

- 智慧养老:毫米波雷达监测老人跌倒,无需佩戴设备,隐私性比摄像头高10倍,已在上海、深圳200+社区试点。

- 无人零售:Amazon Go的“即拿即走”模式复制到便利店,单店摄像头数量从100+减少到30台,边缘计算盒子成本下降60%。

技术路线之争:云边端如何分工?

目前存在三种架构:

- 端侧全智能:摄像机完成全部分析,适合预算充足、网络差的场景,如油田、矿山。

- 边缘协同:摄像机做初筛,边缘服务器做二次分析,云端仅存档,城市级项目主流选择。

- 云原生:所有视频上云,适合金融、政府等高安全需求,但对专线带宽要求≥100Mbps/路。

自问自答:中小企业如何选型?“端+边缘”混合架构是当前性价比最优解,硬件投入比全云端低40%,且后期可平滑升级。

供应链变局:国产芯片能否弯道超车?

海思受制裁后,地平线旭日、寒武纪思元、爱芯元智迅速补位。实测数据显示,地平线BPU在人脸抓拍场景下的能效比达到4Tops/W,已超越海思上一代产品。更关键的是,国产方案支持ONVIF+GB35114双协议,海外厂商短期内难以替代。

投资视角:哪些细分赛道值得关注?

| 赛道 | 市场规模 | 技术门槛 | 代表公司 |

|---|---|---|---|

| 边缘AI盒子 | 2025年120亿元 | 中等 | 趋视科技、深瞐科技 |

| 多模态传感器 | 2025年80亿元 | 高 | 镭神智能、木牛科技 |

| 隐私计算平台 | 2025年50亿元 | 极高 | 洞见科技、蓝象智联 |

用户最担心的三个问题

Q1:AI误报导致保安疲于奔命怎么办?

采用“小模型+大模型”双轨机制:端侧小模型快速过滤95%无效事件,云端大模型每24小时增量训练,误报率可降至0.1%以下。

Q2:存量摄像头如何无痛升级?

插入AI协处理器盒子(如瑞芯微RK3588方案),支持ONVIF协议即插即用,无需更换线路,单路改造成本<500元。

Q3:数据所有权归谁?

参考《深圳经济特区数据条例》,原始视频归被拍摄方,结构化特征归运营方,合同中需明确数据脱敏等级和留存周期。

下一步:从“监控”到“决策”

当摄像头能实时输出“张三在货架前停留90秒,拿起又放下可乐”的结构化数据时,它就不再是安防工具,而是零售运营系统的输入源。未来三年,监控企业的估值逻辑将从“卖硬件”转向“按事件订阅付费”,如同今天的SaaS。

评论列表