一、2016年物业行业整体处于什么阶段?

2016年,中国物业行业正从“规模扩张”向“价值深耕”过渡。全国物业服务企业突破10万家,管理面积超过175亿平方米,但同质化竞争、人力成本上升、盈利空间压缩三大难题同时显现。行业集中度开始提升,百强企业管理面积已占总量近三成,头部效应初现。

二、政策红利如何影响2016物业行业?

当年住建部连发《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》《物业管理师制度暂行规定》两份文件,直接回答了两个关键疑问:

- “物业费能不能涨?”——文件首次提出“质价相符”原则,为市场化定价松绑。

- “物业企业能不能上市?”——明确支持物业服务企业对接资本市场,彩生活、绿城服务等随后成功登陆港股。

政策窗口期让资本看到社区经济的万亿级入口,2016年行业融资事件同比激增210%。

三、技术浪潮:智慧物业真的来了吗?

2016年被业内称为“智慧物业元年”,三大技术落地场景最具代表性:

- 移动缴费:支付宝、微信接入小区,缴费率从65%提升到92%,人工收费岗位减少40%。

- 设备物联网:电梯黑匣子、消防水压传感器普及,故障响应时间缩短至15分钟。

- 大数据画像:通过业主APP行为数据,精准推送家政、快递、保险等增值服务,平均客单价提升35%。

但痛点同样明显:中小物业“不会用、用不起”,技术供应商“碎片化、难兼容”。

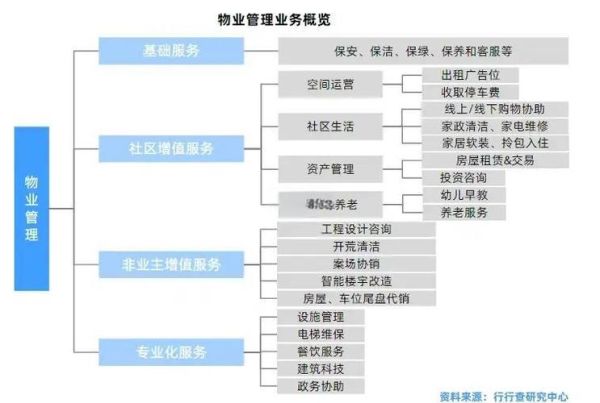

四、盈利模式:除了收物业费还能怎么赚钱?

2016年TOP20企业的收入结构已发生微妙变化:

| 收入类型 | 2014占比 | 2016占比 | 增长来源 |

|---|---|---|---|

| 基础物业费 | 78% | 62% | 面积扩张 |

| 社区增值服务 | 12% | 25% | 到家服务、社区金融 |

| 非业主增值服务 | 10% | 13% | 案场服务、顾问咨询 |

典型案例:万科物业推出“睿服务”平台,把保安、保洁岗位外包,同时向中小物业输出系统,2016年平台营收突破8亿元,毛利率高达48%。

五、2016年物业行业面临的最大风险是什么?

不是政策,不是技术,而是人才断层。当年行业项目经理平均年龄42岁,大专以上学历仅占31%。随着90后业主占比超过35%,传统“管物”思维遭遇“体验经济”冲击,企业被迫启动“管家制”改革:

- 深圳某头部企业将客服岗位拆分为“生活管家”(40岁以下,本科以上)与“技术管家”(持有电工、消防证书)。

- 龙湖物业启动“千名大学生计划”,应届生起薪6000元/月,高出行业均值40%。

六、未来三年哪些细分赛道最值得关注?

基于2016年的数据推演,以下三个方向被资本反复验证:

1. 老旧小区改造托管

全国17万个2000年前建成的小区急需“物业补位”,政府补贴+居民付费的“PPP轻托管”模式跑通,单个项目IRR可达15%-18%。

2. 商业物业资产证券化

2016年国内首单物业费ABS(博时资本-保利物业)发行利率仅4.5%,远低于同期信托成本,为持有型物业提供退出通道。

3. 社区养老刚需服务

北京试点“物业+养老”驿站,由物业提供场地、护理人员,政府购买服务,企业综合毛利率维持在30%以上,且续约率超过90%。

七、2016年给中小物业的三条生存建议

1. 绑定开发商:争取前期物业合同,锁定5-8年稳定现金流。

2. 区域深耕:聚焦单城市单业态,把管理密度做到每平方公里3个项目以上,降低边际成本。

3. 技术借力:与SaaS平台合作,用“按单付费”替代自建系统,当年可将IT投入从营收的3%压缩至0.8%。

八、尾声:2016只是序章

站在2016回望,行业看似风平浪静,实则暗流涌动。资本、技术、政策三股力量首次形成共振,把物业从“房地产后端”推向“社区经济前台”。那些提前布局智慧系统、增值服务、人才梯队的企业,在随后的三年里收获了十倍级增长;而固守传统模式的中小公司,则逐渐消失在并购浪潮中。历史不会重复,但2016年的选择,早已写好了结局。

评论列表