不能根治,但可实现长期临床控制,接近“无症状”生活。

哮喘为何难以根治?

哮喘的本质是慢性气道炎症伴气道高反应性,其根源涉及遗传易感基因、环境触发因素与免疫失衡的复杂交互。目前医学尚未找到彻底改写基因或完全消除炎症记忆的手段,因此“根治”仍属未解难题。

最新治疗策略如何突破传统瓶颈?

1. 生物靶向药物:精准狙击炎症通路

- 抗IgE单抗(奥马珠单抗):阻断IgE与受体结合,减少肥大细胞激活,适用于中重度过敏性哮喘。

- 抗IL-5/5R单抗(美泊利单抗、本瑞利单抗):抑制嗜酸粒细胞增殖与趋化,降低急性发作率。

- 抗TSLP单抗(特泽利单抗):上游阻断上皮细胞警报素,覆盖更广泛炎症表型。

2. 支气管热成形术:重塑气道平滑肌

通过射频能量减少增生肥厚的平滑肌层,降低气道收缩能力。术后随访显示,重度哮喘患者年急性发作次数下降。

3. 数字化管理:AI预警与吸入器传感器

智能吸入器实时记录吸气流速、用药时间,AI算法分析数据提前识别发作征兆,推送个性化干预方案。

患者最关心的问题:停药后会不会复发?

临床观察表明,即使达到“完全控制”标准,气道炎症仍可能处于低水平持续状态。贸然停药后,约30%-50%患者在3-6个月内出现症状反弹。因此,医生通常采用阶梯式减量策略,每3个月评估一次肺功能与炎症指标。

未来五年可能改变游戏规则的技术

基因编辑疗法

CRISPR-Cas9技术已在动物模型中成功敲除ORMDL3哮喘易感基因,但人类应用需解决脱靶效应与伦理审批。

微生物组移植

临床试验显示,移植健康人群的肠道菌群可降低儿童哮喘风险,机制涉及调节Th1/Th2免疫平衡。

纳米药物递送系统

脂质体包裹糖皮质激素可靶向富集于气道黏膜下层,减少全身副作用,动物实验显示药效延长。

日常管理中的隐藏误区

误区1:症状消失=痊愈

气道炎症的“沉默期”可能持续数年,需定期检测FeNO(呼出气一氧化氮)。

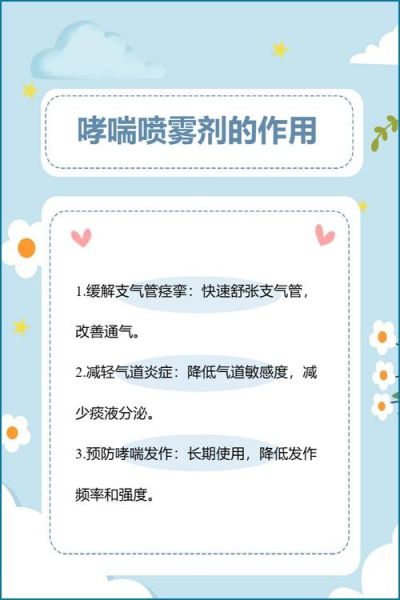

误区2:拒绝激素

吸入性激素(ICS)的局部生物利用度<20%,远低于口服制剂,长期研究显示儿童身高影响仅0.7cm。

误区3:过度依赖急救药

每月使用沙丁胺醇>2次提示控制不佳,需调整维持治疗方案。

特殊人群的治疗差异

孕妇哮喘

ICS仍是首选,布地奈德妊娠安全分级为B类。急性发作时,氧疗+雾化激素优于全身用药。

老年哮喘

合并COPD时需鉴别哮喘-COPD重叠综合征(ACOS),LABA+ICS基础上可加用LAMA三联吸入。

运动诱发型哮喘

运动前15分钟吸入短效抗胆碱能药(如异丙托溴铵),或进行6周有氧训练提升气道耐受性。

如何评估治疗是否达标?

采用ACT(哮喘控制测试)问卷≥20分,且满足以下指标:

- 日间症状≤2次/周

- 夜间憋醒≤1次/月

- 无需急救用药或≤2次/周

- 肺功能FEV1≥80%预计值

患者行动清单

- 建立过敏原地图(尘螨、花粉、宠物皮屑),使用防螨床罩。

- 每年接种流感疫苗与肺炎球菌疫苗,降低感染诱发风险。

- 记录峰流速变异率,晨起与睡前差异>20%提示控制不佳。

- 加入哮喘患者教育项目,学习正确吸入技术(研究显示错误率达70%)。

评论列表