工业机器人行业前景如何?

全球制造业正处于“机器换人”加速期,中国、日本、德国、美国四大市场合计占全球装机量七成以上。根据IFR最新统计,2023年全球工业机器人密度已达151台/万人,而韩国、新加坡已突破900台/万人,**中国密度仅392台/万人,仍有2.5倍提升空间**。这意味着未来五年,中国仍是增量最大、增速最快的主战场。

未来五年市场规模预测

多家券商与咨询机构给出相近区间:2024—2028年全球工业机器人本体与系统集成市场CAGR约12%—15%,中国市场CAGR约18%—20%。到2028年,中国本体销量有望突破55万台,系统集成市场规模逼近4500亿元。驱动因素来自三条主线:

- 新能源汽车、锂电、光伏三大赛道扩产持续,单条产线机器人用量是传统汽车的2—4倍;

- 3C、半导体、医药等精密制造领域渗透率从15%向40%跃升;

- 中小工厂“轻量级”协作机器人价格下探至5万元以下,打开长尾市场。

哪些技术正在重塑工业机器人?

1. AI+视觉让机器人“长眼睛”

传统机器人依赖示教与固定轨迹,面对柔性生产束手无策。现在,2D/3D视觉+深度学习算法可在0.1秒内完成无序抓取、缺陷检测,良品率提升10%—15%。

2. 5G+边缘计算实现毫秒级协同

5G工业专网把延迟压到10毫秒以内,多台机器人可实时共享坐标、力矩、视觉数据,完成复杂协作焊接、同步搬运,单线节拍缩短20%。

3. 模块化关节降低维护成本

传统六轴机器人一旦减速机损坏需整机停机。新型模块化关节支持10分钟快拆快换,备件库存下降30%,OEE(综合设备效率)提升8个百分点。

---产业链机会在哪里?

上游:减速机、伺服系统、控制器三大核心部件仍占成本的60%以上,国产替代率不足40%,绿的谐波、汇川技术、埃斯顿正加速突破。

中游:本体厂商集中度提升,埃夫特、节卡、遨博等本土品牌市占率三年翻倍,价格战倒逼外资降价15%—20%。

下游:系统集成商呈现“行业Know-how+软件算法”双轮驱动,在汽车焊装、锂电叠片、光伏串焊三大场景跑出多家隐形冠军。

---企业如何抓住窗口期?

第一步:场景拆解——把一条产线拆成上料、加工、检测、包装四大环节,优先选择节拍瓶颈+人工成本高的工位。

第二步:ROI测算——用“两年回本”作为硬门槛,把机器人折旧、维护、电费、人工节省全部量化,真实ROI>1.5即可启动。

第三步:小步快跑——先做1—2台试点,跑通工艺包后再复制到整线,避免一次性投入过大导致现金流紧张。

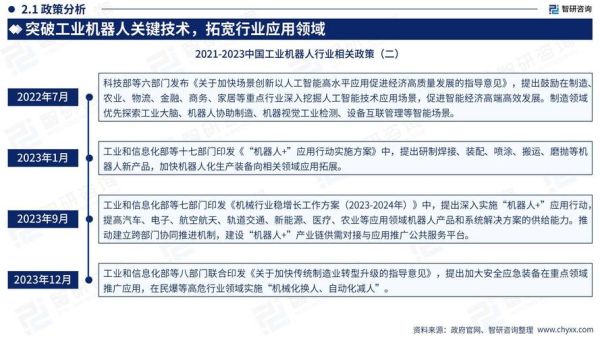

政策与资本的双重助推

工信部《“机器人+”应用行动实施方案》提出到2025年机器人密度翻番,地方补贴从“买设备”转向“按成效”,单台最高补贴30%。

一级市场方面,2023年机器人赛道融资总额超260亿元,协作机器人、移动机器人、核心零部件成为三大吸金板块;二级市场埃斯顿、汇川PE仍低于海外龙头,估值修复空间大。

---潜在风险与应对策略

1. 价格战:通过软件订阅+服务增值把一次性收入变成持续现金流。

2. 技术迭代:建立产学研联合实验室,提前布局下一代AI控制算法。

3. 供应链波动:核心零部件双源采购+本地化库存,把断供风险降到5%以下。

---未来五年的三大确定性趋势

- 人机协作成为主流:协作机器人销量占比将从2023年的8%提升到2028年的25%。

- 机器人即服务(RaaS):按小时、按产量计费的模式在中小工厂快速渗透。

- AI原生控制架构:从“示教—再现”升级为“感知—决策—执行”闭环,编程时间缩短90%。

对于制造业老板,现在不是“要不要上机器人”,而是“如何选对场景、算清ROI、跑通商业模式”;对于投资者,核心部件、细分场景集成商、AI算法平台仍是黄金赛道;对于从业者,掌握机器人+工艺+数据的复合能力,将在未来五年获得超额回报。

评论列表