低轨卫星互联网到底是什么?

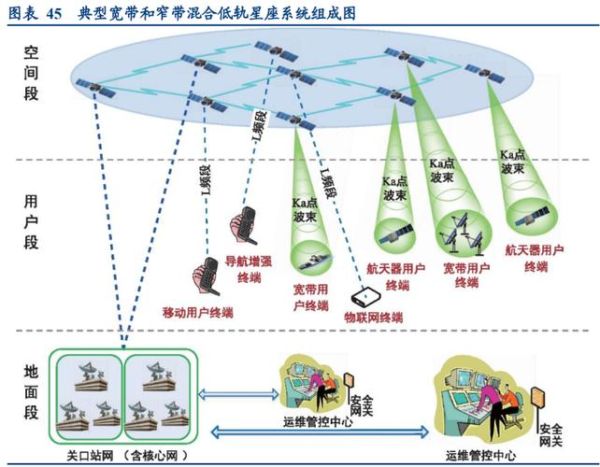

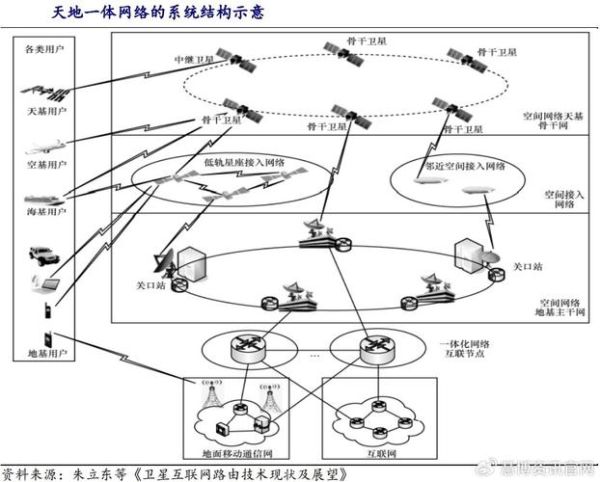

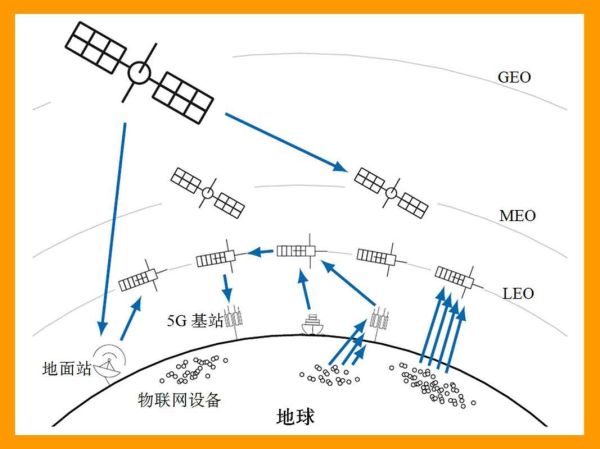

低轨卫星互联网,指的是把成千上万颗小型卫星部署在距地面500—2000公里的低地球轨道,通过激光或微波链路彼此互联,再与地面网关、用户终端形成一张覆盖全球的高速网络。与传统地球静止轨道卫星相比,它的**时延更低、带宽更大、成本更便宜**,因此被视作“太空Wi-Fi”。

为什么现在才爆发?技术瓶颈如何被突破?

过去几十年,卫星通信一直受限于三大难题:

- 发射成本过高:每公斤发射费用动辄上万美元,导致卫星必须做得又大又重,才能摊薄成本。

- 制造周期长:传统卫星像定制豪车,单颗研制动辄数年。

- 地面终端笨重:早期“卫星电话”需要背包大小的天线,无法普及。

如今,SpaceX的猎鹰9回收火箭把每公斤发射成本压到2000美元以下;OneWeb、Starlink采用流水线批量生产,把卫星做成“太空路由器”;相控阵天线、低成本射频芯片让家用终端缩小到披萨盒大小。三大瓶颈同时松动,才点燃了这场“太空圈地运动”。

---低轨卫星互联网能带来哪些颠覆性场景?

1. 全球“无盲区”宽带

偏远山区、沙漠、海洋、航空航线,传统光纤鞭长莫及。低轨星座可在任何地点提供**50—200 Mbps**的宽带,让科考船实时传回4K视频,让高原牧民开直播带货。

2. 车联网与自动驾驶的“备份神经”

当5G/6G地面网络因灾害或拥堵瘫痪时,卫星链路可瞬间接管,确保自动驾驶汽车不断线,实现真正的全天候安全。

3. 金融高频交易的“太空捷径”

激光星间链路在真空中传播,比海底光缆**快30—50毫秒**。对于高频交易公司,这意味每年多赚数亿美元,因此华尔街已开始预订专属带宽。

产业链如何分工?谁将掌握最大话语权?

| 环节 | 关键玩家 | 技术壁垒 |

|---|---|---|

| 火箭发射 | SpaceX、长征、Rocket Lab | 回收复用、快速周转 |

| 卫星制造 | OneWeb、Starlink、银河航天 | 批量化、低成本、高可靠性 |

| 地面终端 | 高通、意法半导体、华为 | 相控阵天线、射频芯片 |

| 运营服务 | Amazon Kuiper、中国电信卫星公司 | 频谱牌照、跨国监管 |

目前看,SpaceX凭借“火箭+卫星+运营”一体化模式暂时领跑,但亚马逊、Eutelsat OneWeb、中国“星网”正加速追赶,未来五年将进入“多星座并存”的战国时代。

---政策与监管:频谱、太空垃圾、主权安全如何平衡?

国际电信联盟(ITU)实行“先申报先服务”原则,导致各国疯狂抢注Ku、Ka、Q、V频段。与此同时,数万颗卫星产生的太空垃圾可能引发“凯斯勒综合征”。

自问:中国如何参与规则制定?

自答:一方面通过ITU提交“星网”频率资料,另一方面牵头成立“亚太空间碎片监测联盟”,用**共享数据换取话语权**,并推动立法要求卫星退役后一年内主动离轨。

普通人如何抓住这波红利?

1. 投资赛道

- 关注火箭回收、卫星太阳翼、激光通信终端等核心零部件供应商。

- 留意国内“专精特新”小巨人,如做卫星电推系统的初创公司。

2. 职业机会

- 卫星网络规划、太空态势感知、地面站运维人才缺口巨大。

- 具备“通信+航天”复合背景的工程师年薪已突破百万。

3. 创业切口

- 为跨境物流车队提供“卫星+5G”双模车载终端。

- 开发基于卫星物联网的野生动物追踪SaaS平台。

未来十年展望:从“太空互联网”到“太空计算”

当星座密度达到十万颗级,卫星将不再只是“信号中继”,而是在轨边缘计算节点。届时,全球用户的数据请求可在距地面500公里的卫星上完成AI推理,再把结果回传,延迟控制在20毫秒以内。这意味着:

- 云游戏无需地面数据中心,直接在太空渲染。

- 灾害救援现场可调用卫星算力,实时生成三维地图。

- 国家主权数据可存储在“太空数据中心”,规避跨境监管冲突。

卫星通信的终点,或许不是更快的网速,而是一张**覆盖地球、月球乃至火星的星际互联网**。

评论列表