一、为什么现在都在谈“教育新周期”?

过去十年,K12赛道狂奔,资本蜂拥;疫情三年,线上化被迫提速;2023年“双减”深化,素质教育、职业教育、老年教育接棒。政策、技术、人口结构三重变量叠加,行业进入“第二增长曲线”。简单一句话:旧红利结束,新红利刚开始。

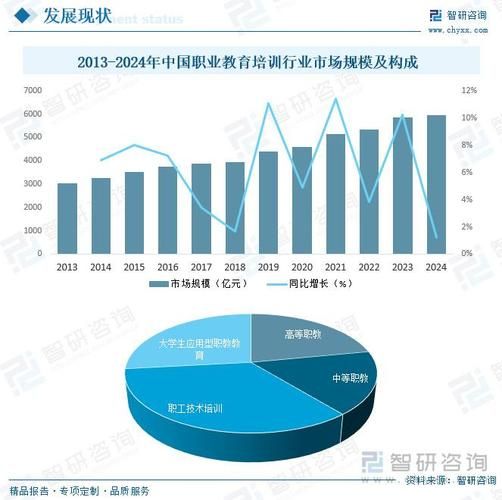

二、市场规模到底有多大?

教育部公开数据:2023年中国教育培训市场总规模约3.2万亿元,其中:

- 素质教育(美术、编程、体育)占比首次突破18%

- 职业教育(技能、考证、企业内训)增速25.4%

- 老年教育(银发大学、兴趣社群)年复合增长30%

对比来看,K12学科辅导从曾经近万亿缩水至不足4000亿,但“减量”并未“减需”,需求只是换了出口。

三、哪些细分赛道最被低估?

1. 企业内训SaaS化

大厂裁员潮让“降本增效”成为刚需,传统线下内训成本高、效果难量化。SaaS平台把课程、考试、数据打通,客单价从人均3000元降到800元,续费率却提升到78%。

2. 数字游民技能课

远程办公常态化,自由职业者突破2亿人,跨境电商、短视频剪辑、AI绘图课程客单价2000~8000元,复购率极高。

3. 县域老年大学

60岁以上人口已达2.8亿,县城退休教师、公务员支付意愿强,线下+线上混合模式毛利55%以上,竞争却几乎空白。

四、政策是“紧箍咒”还是“导航仪”?

自问:政策打压的是“焦虑贩卖”,还是“教育本身”?

自答:只要不碰学科应试红线,政策反而给出清晰路标。

- 素质教育:2025年前每所中小学至少配备1名科技辅导员,政府采购课程规模超200亿元

- 职业教育:国家补贴目录扩容至1500个工种,个人最高可领3000元培训券

- 老年教育:写入“十四五”规划,社区场地免费开放,水电按居民价计费

五、技术变量:AI到底改变了什么?

不是简单把线下课搬到线上,而是全流程重构:

- AI备课:10分钟生成个性化教案,教师人效提升3倍

- 数字人老师:24小时直播答疑,边际成本趋近于零

- 学习路径算法:根据答题数据动态调整难度,完课率从42%提升到71%

头部机构已将30%教研岗位替换为AI训练师,成本结构彻底改写。

六、下沉市场真的是“低价低质”吗?

错!以安徽阜阳为例,当地家长愿为少儿编程支付人均年费6800元,与合肥价差仅12%。关键在于:

- 信任半径小,熟人推荐转化率是广告的5倍

- 线下场地租金仅为一线城市的1/8

- 公立校合作门槛更低,进校分成模式跑通后毛利仍达45%

七、资本退潮后,靠什么活下来?

2021年融资高峰时,素质教育项目PS估值15倍;2023年降至3~5倍。但现金流健康的机构反而逆势扩张:

- 砍掉烧钱获客,转做“老带新”裂变,获客成本从1200元降到180元

- 课程包拆成“月订阅”,续费周期缩短,现金流更稳

- 与银行合作“教育分期”,坏账率控制在1.2%以内

八、未来五年,最确定的机会在哪里?

把视角拉到2030年,三条主线几乎不会出错:

- AI+职业教育:人社部预测,AI相关岗位缺口400万,培训市场至少千亿级

- 社区化素质教育:步行15分钟生活圈配套,“小而美”工作室连锁化复制

- 企业大学外包:90%的中小企业无力自建培训部,“共享企业大学”成标配

九、普通人如何切入?

不必动辄千万融资,“超级个体”也能分一杯羹:

- 在抖音/视频号输出垂直干货,引流到私域卖高客单训练营

- 与县域培训机构分成合作,提供线上内容,对方负责线下交付

- 考取人社部新职业证书(如AI训练师、家庭教育指导师),成为To B讲师

十、最后的灵魂拷问:教育还是好生意吗?

只要“人的成长需求”不变,教育永远朝阳。区别在于:靠“焦虑”赚钱的时代结束,靠“真实技能提升”赚钱的时代刚刚开始。谁能用技术降低边际成本,用内容提升效果,谁就能拿到下一周期的船票。

评论列表