计量行业到底“量”什么?

很多人把计量简单理解为“称重量、测长度”,其实它覆盖十大专业领域:几何量、温度、力学、电磁、光学、声学、化学、时间频率、电离辐射、无线电。只要涉及“量值”,就离不开计量。小到手机里的陀螺仪,大到航天器对接,都依赖计量校准。

政策东风:为什么国家突然加码?

2023年《计量发展规划》提出到2035年建成现代先进测量体系,直接点名高端装备、半导体、新能源三大赛道。背后逻辑是:没有0.001毫米的精度,芯片良率就掉;没有0.01℃的温控,锂电池一致性就崩。政策红利体现在:

- 中央财政每年新增20亿元专项补贴,用于购置计量基标准装置

- 省级实验室建设审批周期从18个月压缩到6个月

- 科创板上市审核把“计量溯源能力”列为硬指标

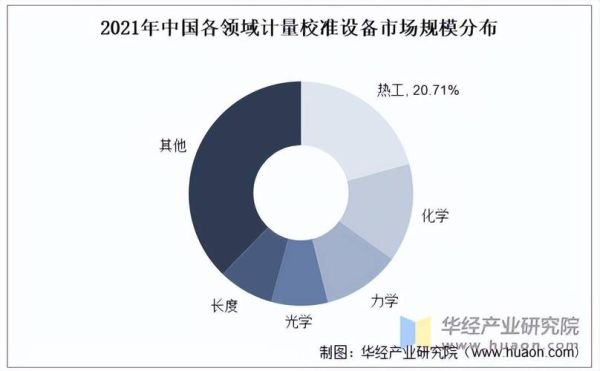

市场蛋糕有多大?谁在切?

2024年中国计量服务市场规模已突破1800亿元,年复合增速12.8%。切蛋糕的三类玩家:

- 国家队:中国计量院、54家省级计量院,垄断最高等级基标准

- 外资巨头:SGS、TÜV、Intertek,拿走出口认证70%份额

- 民营第三方:广电计量、华测检测,靠“快、省、本地化”抢食

民营机构增速最快,2023年营收增速25%,远高于行业平均。

技术暗战:量子、AI、物联网谁先落地?

量子计量:重新定义“秒”和“米”

2026年国际单位制可能全面改用量子基准。中国已建全球首条量子微波链路,时频同步精度达到10⁻¹⁸,比GPS高五个数量级。

AI计量:从“校准”到“预测”

传统流程:送检→校准→出证书(3-5天)。

AI流程:在线监测→算法预测→自动补偿(实时)。

某动力电池厂上线AI计量系统后,容量分选误差从±2%降到±0.3%。

物联网计量:万亿传感器的“体检中心”

到2030年全球将有750亿只物联网传感器,每年需校准15亿次。传统实验室根本吃不下,催生“云计量”平台——传感器数据直接上传云端,算法自动比对标准,异常设备触发无人机上门取件。

人才缺口:30万年薪招不到校准工程师?

全国注册计量师仅4.2万人,而需求端缺口高达18万。企业抢人手段:

- 应届硕士起薪25-30万,三年经验跳到50万+

- 航天系研究所直接送北京户口+事业编

- 外企补贴CFA+计量双证考试费,考过加薪30%

普通人如何切入?三条路径实测有效

路径一:考证+跳槽

先考二级注册计量师(大专可报),再跳民营机构做校准员,两年后考一级,薪资翻三倍。

路径二:设备销售转服务

仪器代理商的销售掌握客户资源,转型做计量托管服务,按年收费,毛利高达60%。

路径三:实验室创业

聚焦细分赛道(如充电桩计量),投入300万建实验室,三年回本。某江苏团队专做光伏组件功率计量,2023年净利润1200万。

未来五年最可能爆发的场景

1. 新能源车全生命周期计量:从电池生产到退役梯次利用,每块电池需要8次以上高精度计量

2. 半导体前道量测设备国产化:光刻机套刻误差需控制在1纳米,国产替代带来200亿元计量市场

3. 医疗精准计量:质子治疗剂量误差每降低0.1%,患者生存率提升3-5%

风险预警:别踩这三个坑

- 重资产陷阱:盲目购买高端设备导致闲置,某实验室价值800万的铯原子钟一年开机不到20次

- 价格战:民营机构为抢单把校准费压到成本线以下,最终服务质量崩盘

- 标准迭代:欧盟2025年将实施新电池法规,未及时更新方法的实验室可能一夜出局

评论列表