一、为什么现在谈中国茶正当其时?

过去十年,中国茶产业年复合增长率保持在7%—9%,2023年干毛茶总产值已突破3200亿元。随着“国潮”兴起、健康消费抬头,以及“一带一路”带来的出口增量,茶不再只是传统饮品,而是被重新定义为文化符号+健康刚需+社交货币的三重载体。

二、需求端:谁在买茶?买什么茶?

1. 新中产与Z世代成为主力

- 25—40岁人群贡献线上茶消费额的62%,客单价高出整体均值38%。

- 他们更关注低农残、有机认证、产地溯源,对包装颜值、冲泡便利度同样敏感。

2. 品类偏好出现“哑铃型”分化

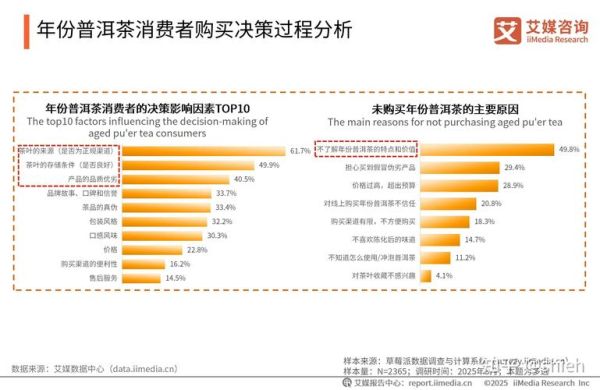

一边是高端普洱、岩茶、老白茶持续升值,金融属性凸显;另一边是袋泡原叶、冻干即溶、无糖茶饮料爆发式增长,2023年天猫“双11”即溶茶销量同比翻4.6倍。

---三、供给端:茶园到茶杯的升级路径

1. 上游:智慧茶园与有机认证

福建、云南等地已建成5G+IoT智慧茶园超30万亩,实时监测土壤湿度、虫口密度,农药使用量平均下降27%。有机茶认证面积五年增长2.8倍,出口溢价可达30%—50%。

2. 中游:数字化初制与柔性定制

通过AI视觉分拣+区块链溯源,茶企可将精制损耗率从8%降至3%,同时支持小批量、多口味定制,满足直播电商“72小时快速上新”的节奏。

3. 下游:全渠道融合

- 线下:新式茶馆以“茶饮+烘焙+零售”复合模型,坪效可达传统茶庄的3倍。

- 线上:抖音电商茶类目GMV 2023年同比增长180%,其中“产地溯源直播”贡献超四成。

四、资本视角:热钱流向与估值逻辑

2021—2023年,茶行业融资事件超70起,累计金额近90亿元。资本最青睐三条赛道:

- 即饮茶饮料:单瓶毛利可达55%,复购率高于现制奶茶。

- 功能性茶:如助眠、控糖配方,溢价空间是普通袋泡的2—3倍。

- 茶旅融合:民宿+制茶体验项目,平均回本周期2.5年,IRR可达25%。

五、政策与标准:看不见的手如何左右市场?

1. 国标升级

2024年即将实施的《茶叶中农药最大残留限量》新版,将检测项目从48项扩至65项,直接淘汰10%以上小散茶园,头部企业市占率有望提升5—8个百分点。

2. 出口利好

RCEP关税减免清单中,中国绿茶、乌龙茶对日本、韩国出口关税由15%降至6%,预计2025年出口额再增12亿美元。

---六、未来十年三大确定性趋势

趋势一:茶叶“保健品化”

茶氨酸、儿茶素等功能成分将被提纯,以胶囊、口服液形态进入保健品渠道,市场规模有望在2030年达到300亿元。

趋势二:茶咖一体化门店

星巴克、瑞幸已测试“茶咖共用萃取系统”,单店SKU可扩充至80+,客单价提升20%。

趋势三:碳标签成为新门槛

欧盟2026年将强制要求进口茶产品标注碳足迹,每千克干茶碳排高于8kg CO₂e将被征收20%关税,倒逼国内茶企加速光伏萎凋、生物质燃料烘干等低碳技改。

---七、从业者该如何布局?

自问:中小茶企还有机会吗?

自答:有,但必须错位竞争。

- 聚焦细分场景:如电竞馆专用“高茶氨酸低咖啡因”茶。

- 绑定区域公用品牌:像“福鼎白茶”这样已具备认知度的IP,借力打力。

- 深耕私域会员:通过“茶山游学+年份茶托管”锁定高净值用户,复购率可达60%。

八、风险预警:三大暗礁需绕行

- 金融茶炒作:部分平台以“老茶回购”为名行非法集资之实,2023年已有12起涉案金额超亿元案件。

- 气候异常:2022年长江流域干旱导致春茶减产15%,未来需建立气候保险+期货对冲机制。

- 代际断层:传统制茶师傅平均年龄53岁,需通过“非遗工坊+短视频”吸引年轻人接班。

评论列表