润滑油行业整体规模还能继续扩大吗?

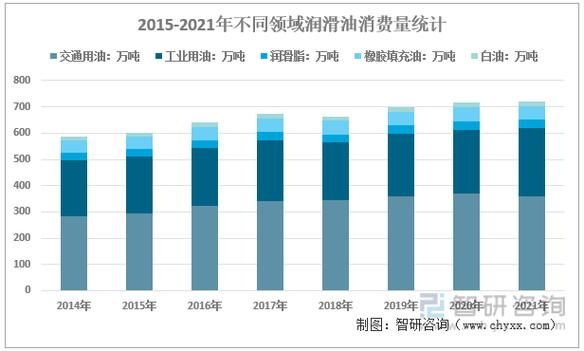

全球润滑油需求已连续三年保持微增,2023年总量约三千七百万吨。中国依旧占据亚太区四成以上份额,**汽车保有量突破3.4亿辆**、工业设备升级换代,是两大稳定支撑。即便新能源车渗透率提升,**纯电齿轮油、冷却液**等新细分品类正在填补传统内燃机油可能出现的缺口,整体盘子并未收缩。

新能源车到底会不会“杀死”润滑油?

答案是否定的,但结构必然重塑。

- **纯电驱动系统**仍需低粘度齿轮油、轴承脂,单车用量下降却单价提升。

- **混动车型**保留发动机,换油周期缩短至五千公里,反而增加保养频次。

- **氢燃料电池**需要高纯度冷却液与压缩机润滑油,技术门槛更高。

因此,润滑油企业真正要做的是把SKU从“大桶”转向“小瓶高附加值”,而非恐慌性减产。

工业润滑油下一个爆发点在哪?

把目光从汽车移开,**风电、光伏、数据中心**才是工业油未来五年增速最快的三大场景。

- 风电齿轮箱油:单机容量从2MW跃升至10MW,**润滑需求增长四倍**。

- 光伏逆变器冷却:IGBT模块温度控制要求±1℃,催生**电子氟化液**新市场。

- 数据中心液冷:单机柜功率突破30kW,**浸没式冷却油**年复合增速超25%。

谁能率先拿到OEM认证,谁就能吃到第一波红利。

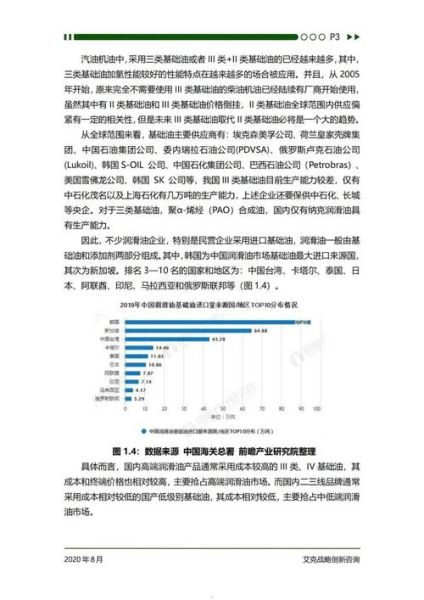

国产替代还有多大空间?

高端液压油、燃气轮机油、航空润滑脂仍被壳牌、美孚、嘉实多把持,**进口品牌市占率约55%**。但国产龙头已在突破:

- **中石化长城**完成TDL-32燃气轮机油十万小时实机试验。

- **昆仑润滑**高铁齿轮箱油通过60万公里装车考核。

- **龙蟠科技**拿下蔚来、小鹏电驱冷却液项目。

随着台架数据与路试里程的累积,**“国产=低端”这一刻板印象正在被打破**。

价格战会不会再次上演?

低端内燃机油确实供大于求,**API SP 5W-30批发价已跌破万元/吨**。但高端领域呈现“量稳价升”:

- PAO合成油因原料α-烯烃短缺,**2024年Q1报价上涨8%**。

- 酯类生物基础油受欧洲碳税影响,**出口到岸成本增加12%**。

行业正在分层:低价走量维持现金流,高毛利产品打造品牌护城河,**“两头挤”策略**成为主流。

经销商如何转型才能活下去?

传统坐商模式已走到尽头,**“前置仓+技术服务商”**才是新方向。

- 前置仓:把大桶分装成小包装,**24小时送达终端修理厂**,降低客户库存。

- 技术服务商:配备油品检测实验室,**提供磨损颗粒分析、换油周期优化报告**,从卖油转向卖“设备健康管理方案”。

- 数字化:用微信小程序绑定终端老板,**实时推送保养提醒与促销信息**,复购率提升30%以上。

谁能帮客户省钱、赚钱,谁就能在洗牌中留下来。

出口市场值得押注吗?

东南亚、中东、非洲对**CH-4/SN级别**润滑油需求旺盛,且对品牌敏感度低。2023年中国润滑油出口量首次突破百万吨,**越南、印尼、尼日利亚**位列前三。关键动作:

- 取得**API、ACEA、JASO**认证,扫清技术壁垒。

- 在目的港设立**保税仓**,缩短交货周期。

- 与**中国工程机械、重卡品牌**联合出海,捆绑销售。

出口毛利率虽比内销低5%,但**账期短、现金流好**,可对冲国内价格战风险。

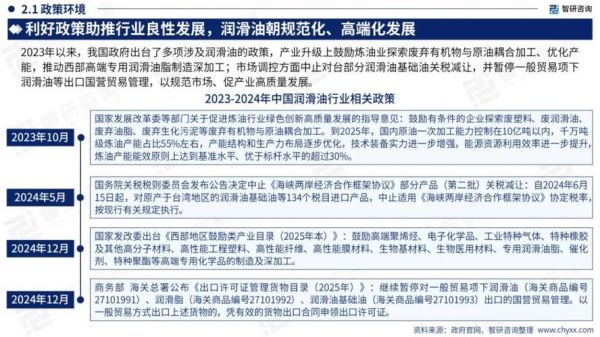

环保法规会把小企业逼出局吗?

答案是肯定的,但过程渐进。

2025年起,**国六b全范围实施**,要求润滑油灰分≤0.8%,磷、硫含量同步下调。小调和厂若无法升级基础油与添加剂配方,只能退出汽机油市场。与此同时,**生物可降解液压油、低毒性船用润滑油**需求抬头,提前布局环保产品线的小厂反而可能弯道超车。

未来三年最值得关注的三大变量

- 再生基础油规模化:中石化已在河北投运年产20万吨装置,成本比进口基础油低10%,一旦质量稳定,将重塑价格体系。

- 石墨烯添加剂商业化:实验室数据显示,添加0.01%石墨烯即可将磨损降低40%,谁先拿到专利授权,谁就拥有下一代“卖点”。

- 碳足迹标签强制化:欧盟计划2026年对所有进口润滑油征收碳关税,倒逼国内企业从“原料—生产—运输”全链路减碳。

变量即机会,提前卡位才能赢得下一轮竞赛。

评论列表