通信网络为何成为下一轮科技竞赛的核心?

在数字化浪潮席卷全球的今天,通信网络已从“信息高速公路”升级为“社会操作系统”。无论是远程医疗、自动驾驶,还是工业元宇宙,底层都离不开一张低时延、高可靠、大连接的通信网络。国际电信联盟最新报告指出,到2030年,全球数据流量将增长至2023年的13倍,传统4G/5G架构已难以承载,这直接催生了6G研究热潮。

5G与6G的技术差异到底有多大?

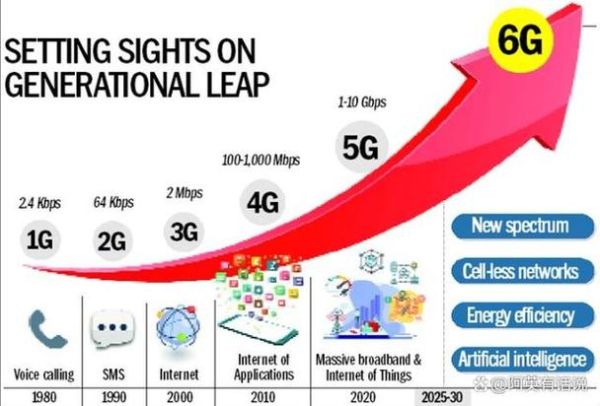

很多人以为6G只是5G的“速度升级版”,事实远非如此:

- 频段跃迁:5G主力在Sub-6GHz和毫米波,6G则瞄准太赫兹频段(0.1-10THz),理论峰值速率可达1Tbps,是5G的50倍。

- 网络架构:5G依赖地面基站,6G将构建“空天地海”一体化网络,低轨卫星、高空平台、深海中继共同组成无缝覆盖。

- 智能内生:6G原生集成AI,基站可实时预测流量洪峰并动态分配资源,而5G的AI仅是“外挂优化”。

举个场景:在2035年的海上风电场,6G网络能让无人机群实时回传8K巡检视频,同时通过AI算法预判叶片裂纹,维修指令同步下达给就近的无人艇——这种“感知-决策-执行”闭环在5G时代无法闭环。

通信网络如何重构产业经济?

1. 制造业:从“自动化”到“自进化”

富士康的深圳“熄灯工厂”已验证5G+AGV的柔性生产,而6G将推动“数字孪生工厂”落地——每个物理零件都有实时更新的虚拟副本,产线故障可在毫秒级完成虚拟调试后再同步到现实。

2. 医疗业:急救车成为“移动ICU”

北京协和医院测试的5G急救车已能传输4K超声影像,但受制于20ms时延,远程手术仍属禁区。6G的0.1ms时延让“异地主刀”成为可能,偏远山区的患者可实时接入北京专家的手术机器人。

3. 农业:无人农场的“最后一厘米”

黑龙江北大荒的5G无人拖拉机需依赖RTK基站实现厘米级定位,而6G的“通感算一体”技术可直接通过基站信号反射感知土壤湿度,无需额外传感器,每亩地成本降低90%。

普通人会感受到哪些变化?

• 全息通信:6G时代,视频通话将升级为1:1裸眼3D全息投影,异地情侣可“握手”感知体温。

• 触觉互联网:网购衣服时,手套通过太赫兹信号模拟丝绸摩擦系数,实现“远程试穿”。

• 能源账单减半:6G基站采用智能反射面(RIS)技术,信号像镜子一样精准折射到用户手机,而非传统360度广播,运营商能耗降低60%,套餐资费随之下降。

通信网络面临哪些“隐形战场”?

频谱资源争夺:太赫兹频段虽容量巨大,但易被水分子吸收,中美欧正激烈博弈国际划分标准。

网络安全升维:6G的“算力泛在”特性使每个终端都可能成为攻击入口,传统防火墙失效,需引入“区块链+量子加密”双重防护。

数字鸿沟加剧:ITU数据显示,2023年全球仍有29亿人未接入互联网,6G若按现有商业节奏推进,可能拉大发达国家与贫困地区的“代际落差”。

中国在这场竞赛中的底牌是什么?

• 专利储备:国家知识产权局统计显示,中国6G专利占比达35.6%,其中华为的太赫兹芯片、中兴的RIS天线阵列均为全球领先。

• 场景孵化:深圳已建成全球首个6G外场测试网,覆盖前海15平方公里,允许企业免费验证车联网、无人机等应用。

• 政策杠杆:工信部“信号升格”行动要求2025年重点场所5G覆盖率达100%,这为6G的Sub-6GHz频谱腾退铺路,形成“5G补盲+6G抢跑”的独特节奏。

十年后,通信网络会把人类带向哪里?

当6G与脑机接口结合,瘫痪者可能通过意念操控千里之外的机械臂;当空天地海网络与气候模型联动,台风路径预测精度将提升至“分钟级/街道级”。但更值得警惕的是,“网络即权力”的法则从未改变——谁掌握通信标准,谁就握有定义下一个十年的话语权。这场始于技术、终于文明的竞赛,才刚刚吹响哨声。

评论列表