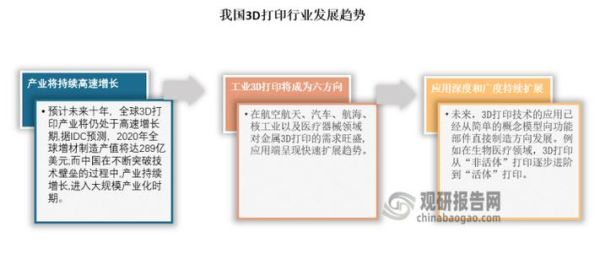

3D行业现状:从“概念”到“刚需”

十年前,3D打印还被称作“噱头”;今天,它已经出现在牙科诊所、汽车工厂甚至太空站。全球3D市场规模在2023年突破180亿美元,年复合增长率保持在20%以上。硬件成本下降、软件门槛降低、材料种类激增,共同把3D从实验室推向大众。

哪些赛道正在爆发?

1. 医疗:定制化骨骼与生物打印

• 钛合金植入物:手术导板与假体打印时间从7天缩短到24小时;

• 生物墨水:2024年已有企业完成血管化肝脏组织的动物实验;

• 监管红利:FDA近两年批准的3D打印医疗器械数量翻倍。

2. 工业:小批量、高复杂度制造

航空发动机叶片、随形冷却模具、液压歧管——这些传统CNC难以加工的零件,现在通过金属增材制造实现减重30%、寿命提升2倍。GE、空客、宝马已把3D列为Tier1供应商准入门槛。

3. 消费级:从“玩具”到“生产力”

• 千元级光固化打印机让手办工作室月产能提升5倍;

• 3D扫描+AR试戴正在颠覆眼镜、珠宝零售;

• 抖音“3D打印小屋”话题播放量超12亿次,C端认知度陡增。

技术瓶颈:为什么还没完全取代传统制造?

材料仍是最大短板:金属粉末成本每公斤高达800元,高分子材料强度仅为注塑件的70%。

后处理耗时:支撑去除、热处理、机加精修占总成本40%。

软件断层:设计、仿真、生产数据尚未打通,工程师需要跨5个平台才能完成闭环。

未来五年,哪些突破值得期待?

多材料一体化打印

2025年后,同一台设备可同时喷射金属、陶瓷与高分子,实现电路+结构+传感器的“一站式”制造。MIT已验证铜-PEEK共烧结工艺,电阻变化率<1%。

AI驱动的生成式设计

输入载荷边界,算法在10分钟内给出减重50%且满足疲劳寿命的晶格结构。空客使用此技术后,A320舱门铰链零件数从20个减少到1个。

绿色制造闭环

• 可回收粉末:EOS推出的铝镁钪合金,80%未熔粉末可重复利用;

• 减碳认证:欧盟计划2026年将3D打印件的碳足迹纳入碳交易体系。

普通人如何抓住3D红利?

技能路径

• 设计师:掌握nTopology或Fusion 360的晶格设计模块,薪资溢价30%;

• 工艺工程师:学习EOS、SLM Solutions的金属打印参数包,人才缺口达1:7;

• 材料研发:高分子/金属粉末改性方向博士,起薪50万+期权。

创业切口

• 垂直场景SaaS:为牙科诊所提供“扫描-设计-打印-配送”一体化云平台;

• 二手设备翻新:回收淘汰的工业级打印机,翻新后租给高校;

• 3D打印农场:50台消费级设备集群接单,专攻文创、灯饰外壳。

政策与资本风向标

中国“十四五”规划把增材制造列为制造业核心竞争力,2023年专项基金追加至60亿元。红杉、高瓴过去两年在3D领域出手12次,单笔最大融资达2.3亿美元(金属打印企业“镭明激光”)。

海外方面,美国《AM Forward》计划要求联邦机构优先采购3D打印零件,欧洲防务基金则资助战场快速修复的便携式金属打印系统。

自问自答:3D会不会抢走CNC工人的饭碗?

不会。3D擅长复杂、小批量,CNC擅长高精度、大批量。未来工厂的形态是“混合产线”:先用3D打印毛坯,再用五轴机床精加工关键面。工人需要学会同时操作两种设备,而非被替代。

尾声:为什么现在是入场最佳时机?

硬件成本曲线已越过临界点,软件生态正快速补齐,政策与资本形成双重推力。错过2008年的电商、2013年的移动互联网,别再错过2024年的3D。

评论列表