碳制品到底指什么?

很多人第一次听到“碳制品”会把它等同于活性炭、石墨,其实它的外延要大得多。碳制品泛指以碳元素为主要骨架,通过高温处理或化学气相沉积得到的材料与零部件,既包括碳纤维、碳/碳复合材料,也涵盖石墨烯、碳纳米管、泡沫碳等新型形态。它们共同的特点是:密度低、强度高、耐高温、导电导热优异。

为什么现在谈碳制品前景恰逢其时?

过去十年,碳材料一直“叫好不叫座”,核心瓶颈是成本。如今,三条曲线正在交汇:

- 规模化降本:PAN基碳纤维吨价从十年前的二十万美元跌到不足八万美元;

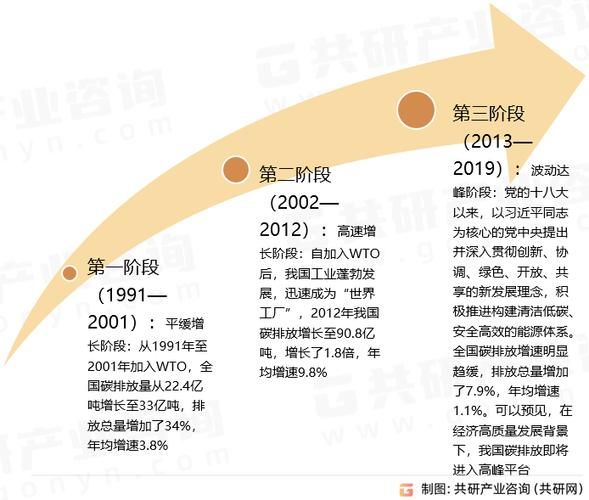

- 双碳政策:全球一百三十多个国家给出碳中和时间表,轻量化、节能材料需求井喷;

- 工艺突破:等离子体化学气相沉积、微波膨化等新工艺把石墨烯制备时间从小时级缩短到分钟级。

三力合一,让碳制品从小众航天走向大众工业。

哪些场景会率先爆发?

1. 交通轻量化

汽车厂已经算过账:车重每减一成,纯电续航可提升六到八个百分点。碳纤维复材车身、碳陶刹车盘、碳纳米管导线正在从百万级超跑下沉到三十万级主流车型。特斯拉Model S Plaid的碳套电机转子就是典型案例。

2. 氢能储运

氢脆问题让金属瓶寿命受限,碳纤维全缠绕储氢瓶成为唯一商业可行方案。国内某能源集团招标公告显示,三型瓶单价已从两年前的六万降到三万五,年降本曲线高达25%。

3. 半导体热管理

随着芯片功耗突破千瓦级,传统铜散热基板已逼近极限。高定向热解石墨(HOPG)和石墨烯薄膜的导热系数可达铜的五倍,厚度却薄到微米级,苹果、华为旗舰机均已在均热板中批量导入。

市场规模到底有多大?

第三方机构给出的数字看似分散,其实指向同一结论:高增速、大空间。

- 碳纤维:2023年全球需求十三万吨,预计2030年突破三十三万吨,年复合增速14%;

- 碳纳米管导电剂:锂电领域渗透率从2021年的18%提升到2023年的34%,对应市场规模四年翻三倍;

- 石墨烯导热膜:手机、平板、可穿戴三大终端拉动下,2025年全球用量将达四千万平方米,是2022年的七倍。

把细分赛道加总,整个碳制品产业链有望在2030年达到千亿美元级体量。

技术路线之争:谁才是终极赢家?

行业内部并非铁板一块,三条路线正在赛跑:

- 低成本大丝束碳纤维:48K以上大丝束把单吨纤维制备时间缩短40%,适合汽车、风电等价格敏感领域;

- 单壁碳纳米管阵列:导电性能比多壁管再高一倍,但催化剂成本占售价六成,谁能把铁钴镍用量打下来,谁就能吃下高端锂电市场;

- 石墨烯“薄膜化”:CVD法制备的晶圆级石墨烯薄膜一旦突破层数可控和转移良率,将颠覆ITO透明电极。

目前来看,大丝束碳纤维商业化进度最快,单壁管与石墨烯薄膜仍处产业化前夜。

中国企业机会在哪?

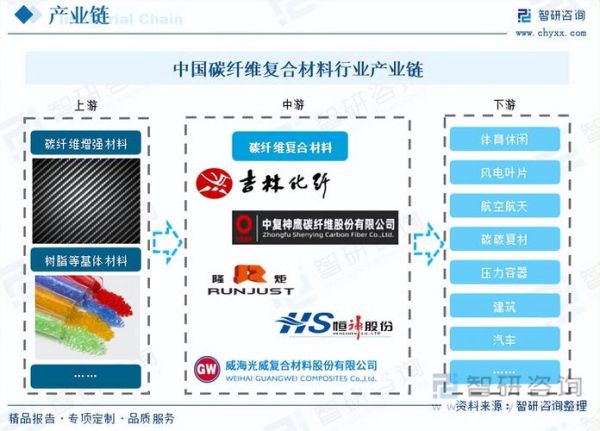

全球碳制品产业链呈“哑铃型”:上游原丝与高端装备仍被美日垄断,下游应用市场则一半以上在中国。机会点集中在三个环节:

- 原丝国产化:吉林碳谷、中复神鹰等企业已突破T800级干喷湿纺技术,进口替代率从五年前的5%提升到2023年的35%;

- 专用装备:碳化炉、石墨化炉长期依赖进口,国产设备在能耗、温控精度上已追平海外,价格却低30%;

- 回收再制造:欧洲已立法要求2030年碳纤维复材回收率不低于85%,国内尚无强制标准,提前布局热解回收产线可占先机。

潜在风险别忽视

高景气赛道往往伴随过热。投资者需要警惕:

- 产能错配:2023年底国内碳纤维在建产能已超全球需求,低端T300级可能重演光伏“价格战”;

- 专利壁垒:东丽、赫氏手握两千余项核心专利,出口产品一旦侵权,面临禁售风险;

- 需求波动:风电抢装潮退坡后,碳纤维需求增速曾短暂腰斩,新能源车能否持续放量仍需观察。

普通人如何参与红利?

并非只有开工厂才能分蛋糕,三条轻资产路径值得考虑:

- 供应链服务:碳纤维复材需要低温运输、无尘裁切,第三方专业仓储物流毛利率可达25%;

- 检测认证:汽车、航空客户要求每批次出具CT、超声波无损检测报告,单件收费数百元,设备投资门槛仅百万级;

- 数据平台:把上游原丝库存、下游订单需求接入SaaS系统,撮合交易抽佣3%,轻模式快速起量。

未来五年关键节点

把日历翻到2029年,行业大概率会出现以下里程碑:

- 2025年:国产T1000级碳纤维成本跌破十五万元/吨,开始批量进入乘用车B柱、电池包壳体;

- 2026年:单壁碳纳米管催化剂成本下降60%,硅碳负极掺混比例从3%提升到10%;

- 2027年:石墨烯导热膜价格降到每平米五十元,折叠屏手机标配面积翻倍;

- 2028年:国内首个万吨级碳纤维回收工厂投产,再生纤维性能达到原生料90%;

- 2029年:碳/碳复材在第六代航空发动机叶片渗透率突破20%,替代镍基高温合金。

碳制品不是单一材料,而是一场跨行业的底层革命。谁能率先把性能优势转化为成本优势,谁就能在下一个十年拿到通往千亿美元市场的船票。

评论列表