建筑智能化到底“智能”在哪里?

很多人把“智能建筑”简单等同于装了语音灯控或手机远程开关空调,其实那只是冰山一角。真正的建筑智能化,是感知、决策、执行、学习四位一体的闭环系统:传感器实时采集环境数据,边缘计算节点即时分析,AI算法给出最优策略,机电设备自动执行,并在运行中不断自我优化。

政策红利:为什么2024是爆发临界点?

国家“十四五”数字经济规划明确把“智能建造与新型建筑工业化”列为七大重点产业之一;住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出,到2025年,城镇新建建筑中星级绿色建筑占比要超30%。

三大政策杠杆正在同步发力:

- 财政补贴:北上广深对获得LEED、WELL、国标三星级认证的项目给予50~200元/㎡的一次性奖励。

- 信贷倾斜:央行碳减排支持工具将智能楼宇改造纳入低息贷款目录。

- 强制标准:新版《建筑节能与可再生能源利用通用规范》把能耗监测与分项计量列为强制性条文。

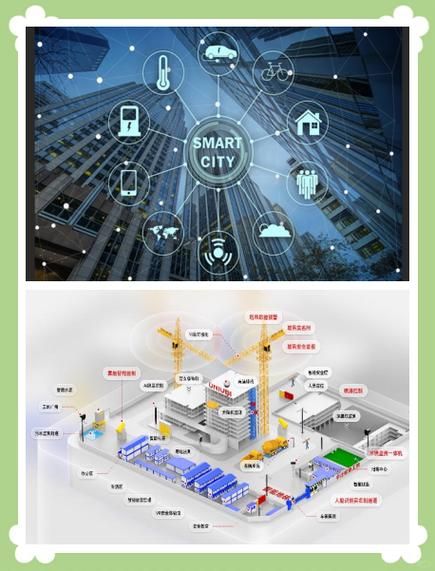

技术栈:谁在重塑建筑价值链?

1. 数字孪生:让建筑“先上线、后落地”

通过BIM+GIS+IoT融合,设计阶段即可模拟十年后的能耗曲线,提前发现设备容量不匹配或冷桥隐患,降低后期改造成本30%以上。

2. AIoT:从“人找设备”到“设备找人”

传统BA系统靠固定时间表运行,AIoT则根据实时人流密度、天气、电价浮动,动态调整空调与照明策略。广州某甲级写字楼应用后,全年空调能耗下降22%,租户满意度提升18%。

3. 能源柔性:让建筑成为虚拟电厂节点

光伏幕墙+储能+充电桩的“光储直柔”系统,可在电网高峰时段反向供电,单栋建筑年收益可达50万~200万元。

市场容量:蛋糕究竟有多大?

据赛迪顾问数据,2023年中国建筑智能化市场规模已突破6800亿元,年复合增长率保持在15%左右;细分赛道中,智慧园区、智慧医院、智慧轨交增速最快,分别达到21%、19%、17%。

谁在抢占赛道?竞争格局拆解

| 阵营 | 代表企业 | 核心打法 |

|---|---|---|

| 传统机电总包 | 中建三局、上海安装 | 依托EPC资质,从总包延伸到智能化分包 |

| 互联网巨头 | 华为、阿里、腾讯 | 以云平台+数据中台切入,输出“数字底座” |

| 垂直SaaS | 涂鸦、机智云 | 聚焦设备接入与轻量级运维,快速复制 |

| 外资品牌 | 西门子、施耐德、江森 | 高端硬件+行业Know-how,守住存量高端市场 |

用户痛点:为什么很多项目“智能”变“鸡肋”?

自问:花了上千万做智能化,后期却沦为摆设,原因何在?

自答:三大脱节是根源:

- 设计脱节:弱电图纸与机电图纸不同步,导致传感器点位被风口、管道遮挡。

- 运维脱节:BA系统交付后无人会调参,算法模型缺乏持续训练。

- 商业脱节:节能收益无法与租户分成,业主缺乏动力。

未来五年:最值得布局的五大场景

1. 零碳园区:政策要求2025年国家级园区50%以上达到绿色园区标准,催生综合能源托管需求。

2. 智慧医院:手术部、ICU对温湿度、压差要求极高,AI动态调节可降低院感率。

3. 冷链仓储:生鲜电商爆发,冷库能耗占运营成本40%,精细化控制ROI最短8个月。

4. 轨交上盖:TOD综合体业态复杂,需要统一平台打通地铁、商业、住宅数据。

5. 既有建筑改造:全国400亿㎡存量建筑中,仅5%完成智能化升级,空间巨大。

普通人如何切入这场红利?

如果你是工程商:别再只卖设备,转型做“能源托管+运维订阅”,把一次性收入变成持续现金流。

如果你是软件开发者:聚焦行业算法包,例如医院手术部动态压差控制、商场客流预测与空调预冷。

如果你是投资人:关注具备跨系统数据融合能力的初创公司,而非单一硬件厂商。

尾声:建筑智能化不是选择题,而是生存题

当碳交易价格突破100元/吨、当Z世代把“绿色办公”视为择业标准、当银行把ESG评级写进贷款合同,建筑是否智能,将直接决定资产估值与出租率。早一步布局,就多一分溢价空间。

评论列表