环保公司到底还有没有“钱景”?

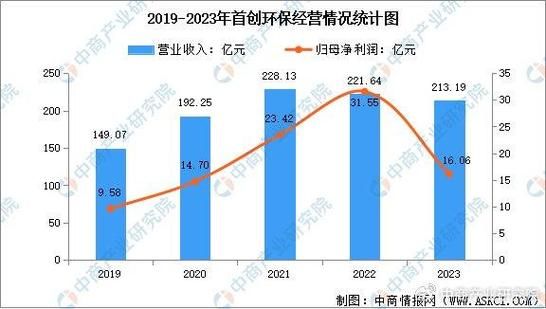

先给出结论:环保公司不仅有前景,而且正在进入利润兑现期。根据生态环境部发布的《中国环保产业分析报告》,2023年全国环保产业营业收入约2.22万亿元,年复合增长率保持在10%以上;其中,固废、水务、大气治理三大细分赛道贡献了近70%的营收。换句话说,只要选对赛道、用对模式,环保行业赚钱并不稀奇。

政策红利:从“被动应付”到“主动投资”

过去企业做环保是为了“应付检查”,现在则是“政策+市场”双轮驱动:

- 碳达峰、碳中和写入“十四五”规划,直接催生碳捕集、碳交易、碳资产管理三大新业务;

- 排污许可全覆盖让企业必须持续投入治污设备运维,形成稳定现金流;

- 绿色金融工具(绿色债券、绿色信贷、绿色基金)利率普遍低于基准,降低融资成本。

自问自答:政策会不会一阵风?

答:不会。环保考核已纳入地方政府政绩,中央环保督察“回头看”常态化,企业违法成本远高于守法成本,长期需求确定。

技术迭代:从“工程时代”到“运营时代”

环保公司早期靠“土建+设备”一次性赚钱,如今则靠技术升级+智慧运营持续盈利:

- 智慧水务:通过物联网传感器实时监测水质,把传统水厂改造成“无人值守”数字工厂,运维成本下降30%;

- 垃圾焚烧发电:炉排炉+烟气净化技术让吨垃圾发电量从280kWh提升到400kWh,毛利率可达45%;

- 危废资源化:把废酸、废溶剂提炼成再生硫酸、再生溶剂,售价高于原生产品,实现“治污+卖产品”双重收益。

自问自答:技术门槛高会不会限制小公司?

答:不会。技术模块化、设备租赁、第三方运维平台兴起,小公司可以“轻资产”切入,专注渠道与服务。

商业模式:三条高利润路径拆解

环保公司如何把钱真正装进口袋?主流模式有三种:

1. PPP+特许经营

政府授予30年特许经营权,企业负责投资、建设、运营,通过污水处理费、垃圾处理费、财政补贴回收成本。典型案例:某水务集团中标地级市污水厂提标改造,IRR(内部收益率)稳定在12%以上。

2. EPC+O&M

先以EPC(工程总承包)拿下项目,再签5~10年托管运营合同,锁定长期服务费。亮点:工程利润一次兑现,运维利润年年有。

3. 资源化产品销售

把废物变成商品:废塑料裂解成燃料油、废金属提炼成高纯镍、废旧锂电池回收锂钴镍。资源化产品直接对接大宗商品市场,价格波动大但毛利高,适合有渠道优势的环保公司。

资本视角:一级市场与二级市场都在抢什么?

一级市场:2023年环保领域融资事件超300起,单笔最大金额达15亿元,集中在新能源固废、碳管理SaaS、膜材料三大方向。

二级市场:A股环保板块平均市盈率从2018年的18倍修复到2024年的28倍,资金偏好现金流稳定、分红率高的运营类公司。

自问自答:现在入场会不会太晚?

答:不晚。行业集中度仍低,CR10(前十名市占率)不到20%,并购整合窗口期至少还有5年。

风险提示:环保公司必须避开的三个坑

1. 应收账款:政府客户付款周期长,需提前设计保理、ABS等金融工具;

2. 技术路线押错:如早期重金投入等离子体危废处置,却因成本过高被水泥窑协同取代;

3. 低价竞争:EPC价格战导致毛利率跌破10%,必须通过技术差异化或运营增值避免红海。

未来五年:最值得布局的三大细分赛道

- 县域小型垃圾焚烧:国家要求“一县一厂”,单体投资2~3亿元,回报周期6~7年,竞争尚不激烈;

- 工业废水零排放:煤化工、锂电、光伏行业扩产带来刚性需求,膜浓缩+蒸发结晶技术溢价高;

- 碳足迹管理与碳资产开发:出口型企业需要碳标签,碳减排量可变现为CCER,轻资产、高毛利。

给创业者的三点实战建议

1. 先找订单,再建厂:与大型产废企业签订长期处置协议,锁定原料来源;

2. 绑定地方政府:通过“环保管家”服务切入,后续顺势拿下特许经营项目;

3. 技术合作而非自主研发:与高校、科研院所成立联合实验室,降低前期研发沉没成本。

环保行业不再是“赔本赚吆喝”的苦差事,而是一门政策确定、技术成熟、模式清晰的好生意。只要避开现金流陷阱、选对细分赛道、用对商业模式,环保公司完全可以实现社会效益与经济效益双赢。

评论列表