民办幼儿园前景怎么样?政策红利、人口结构变化与消费升级三重驱动下,民办园仍具长期价值。但“值得投资吗”这一疑问,必须拆解成选址、模式、盈利、风险四大维度逐一验证。

(图片来源网络,侵删)

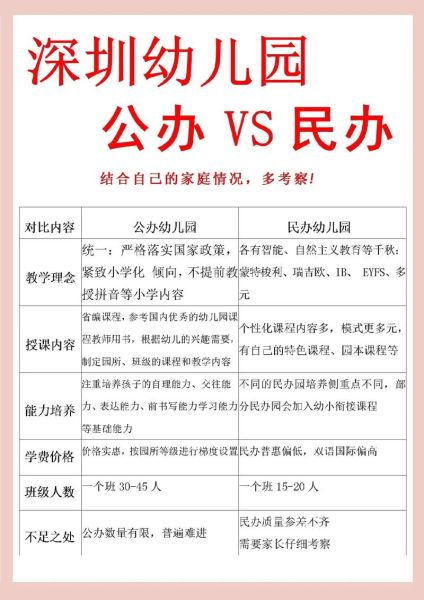

政策风向:普惠与营利并行的新赛道

国家一边推进普惠园覆盖率80%的目标,一边明确营利性民办园可自主定价。这意味着:

- 普惠园:政府补贴+限价,走量取胜;

- 营利园:高端差异化,靠品牌溢价。

投资人需先问:我所在城市普惠缺口大还是高端需求旺?若缺口大,可争取政府补贴场地;若高端需求旺,则重点打造特色课程与国际认证。

出生率下滑,需求真的消失了吗?

出生人口下降是事实,但“少子高质”趋势同步出现:

- 家长愿为单孩投入更高教育预算;

- 托幼一体化:0-3岁托育市场缺口超1000万,民办园可向下延伸;

- 流动人口:一二线城市外来人口仍保持生育高峰。

结论:总量减少,但结构性机会仍在。

盈利模式拆解:不靠学费也能赚钱?

传统认知里,民办园盈利=学费-成本。其实多元收入模型正在成型:

(图片来源网络,侵删)

| 收入渠道 | 占比 | 关键动作 |

|---|---|---|

| 学费 | 60-70% | 阶梯定价、学期卡折扣 |

| 延时托管 | 10-15% | 晚托、周末兴趣班 |

| 品牌加盟 | 5-10% | 输出课程与管理 |

| 周边产品 | 5-8% | 绘本、校服、智能手环 |

自问:我能否把闲置教室晚托利用率提升到80%?若答案肯定,额外利润可覆盖教师年终奖。

选址逻辑:社区型VS商业综合体型

两种模型对比:

- 社区型:租金低、家长接送方便,但招生半径有限;

- 商业综合体型:流量大、可做品牌展示,租金高、消防审批严。

实操建议:先测算半径1.5公里内3-6岁儿童数量≥800人,再决定落位。

成本控制:看不见的三座大山

房租、人工、食材看似固定,其实暗藏弹性:

- 房租:与政府、地产商谈判“教育配套”减免;

- 人工:采用“主班+助教+实习生”梯队薪酬,降低流失率;

- 食材:中央厨房+区域集采,成本可降12-18%。

每月做一次成本结构雷达图,一眼找出异常波动。

(图片来源网络,侵删)

风险清单:政策、疫情、口碑黑天鹅

投资人常忽视的三类风险:

- 政策突变:营利园转为普惠的补偿机制是否写入合同?

- 疫情停课:线上课程包能否快速上线?退费条款是否预留现金流?

- 家长舆情:建立48小时投诉响应机制,避免发酵。

自问:若停园3个月,账面资金能否撑住?若不能,立即缩减非核心支出。

退出路径:被并购还是独立上市?

目前行业退出主要三条路:

- 区域龙头并购:溢价5-8倍EBITDA;

- 地产公司“教育+地产”打包收购:看重协同效应;

- 港股独立上市:需至少10家园所、净利润≥5000万。

提前三年规范财务、审计与教师资格证,才能卖得上价。

给新手的三步自检表

在签下租赁合同前,务必完成:

- 市场调研:蹲点早高峰,记录实际送娃人数×3天;

- 财务模型:把最坏情况(招生率60%)跑一遍现金流;

- 政策窗口:教育局官网查询未来三年学区调整规划。

全部绿灯,再出手。

评论列表