中国互联网企业女性占比约为35%—42%,但高管层女性比例不足15%。要打破晋升天花板,需从企业文化、制度设计、个人策略三方面同时发力。

(图片来源网络,侵删)

一、现状扫描:数据背后的真实图景

1. 行业整体比例

- 技术岗位:女性仅占22%,算法、架构等硬核方向更低至10%。

- 产品运营:女性比例高达58%,成为“柔性岗位”主力。

- 职能支持:HR、财务、行政女性占比70%以上。

2. 城市差异

北上深杭四大互联网中心里,杭州女性占比最高(41%),深圳最低(33%)。原因与本地生活成本、育儿支持政策直接相关。

---二、为什么女性晋升更难?

1. 隐性偏见:绩效评估中的“双重标准”

同一项成果,男性常被评价为“有领导力”,女性则被认为“团队协作好”。量化指标相同,主观打分却差出12%。

2. 育儿成本:30岁成为隐形分水岭

调研显示,68%的女性在晋升答辩中被问及婚育计划,而男性仅9%。生育后回归职场,平均薪资缩水18%。

3. 网络效应:男性主导的决策圈层

高管层82%的晋升推荐来自“老同事、老同学”关系链,女性因早期岗位分布差异,天然被排除在外。

---三、企业如何设计公平的晋升通道?

1. 透明指标:把“潜力”拆成可验证行为

- 将“领导力”细化为“跨部门项目牵头次数”“技术分享场次”等可量化条目。

- 强制分布校准:同层级评审委员会中女性评委比例不低于30%。

2. 弹性制度:破解“育儿惩罚”

参考字节跳动“3+2混合办公”、阿里“亲子房”试点,生育后两年内绩效权重降低20%,避免与无育儿负担同事直接竞争。

(图片来源网络,侵删)

3. 赞助人计划:比导师更进一步的资源倾斜

由VP级别高管直接提名高潜女性,每季度一次董事会曝光机会,跳过常规逐级汇报。

---四、个人破局:三条可复制的行动路径

1. 技术岗女性:用“开源作品”对冲偏见

在GitHub持续贡献star过千的项目,用代码活跃度证明实力。某头部云厂商数据显示,拥有热门开源项目的女性晋升速度快1.8倍。

2. 产品岗女性:抢占“新业务试验田”

主动申请元宇宙、AIGC等0-1创新业务,早期团队女性比例每提高10%,后期晋升比例提高7%。

3. 管理岗女性:建立“非正式影响力”

- 每月组织跨部门午餐会,用信息交换构建横向网络。

- 在内部技术论坛固定专栏输出,塑造专家形象。

五、未来趋势:政策与市场双重驱动

1. 监管层面

2024年起,上海、深圳要求上市企业披露性别薪酬差异,预计两年内推广至全国。

2. 资本层面

ESG评级中“性别平等”权重从5%提升至12%,直接影响互联网公司融资成本。

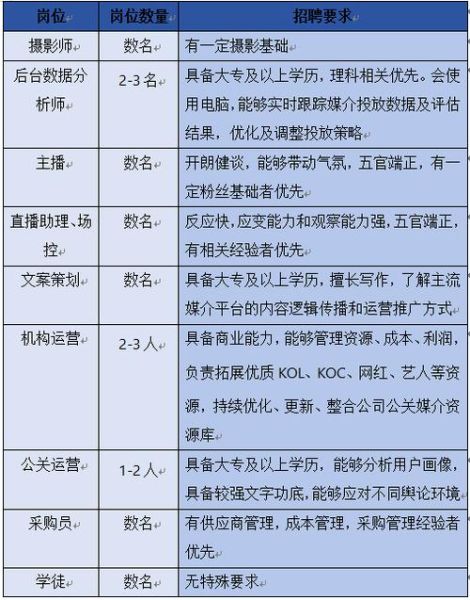

(图片来源网络,侵删)

3. 技术层面

AI面试系统开始屏蔽候选人声音、外貌特征,减少首轮筛选中的无意识偏见。

---当企业不再把女性晋升视为“福利”,而是组织创新能力的关键指标,中国互联网行业的性别结构才会真正改写。

评论列表