互联网职业生命周期到底有多长?

平均在8-12年之间,但关键节点把握得好,可以延长到15年以上。

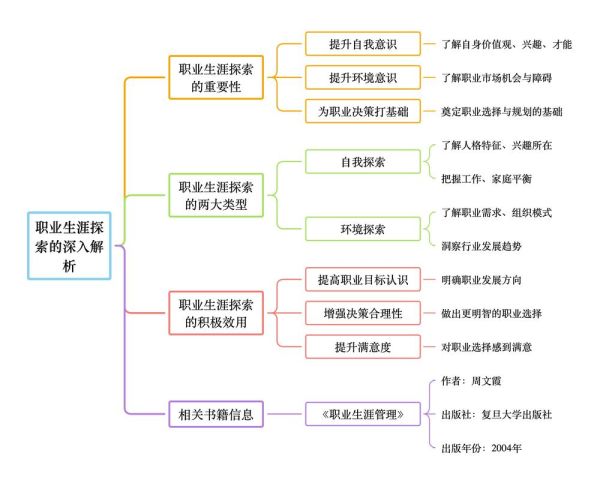

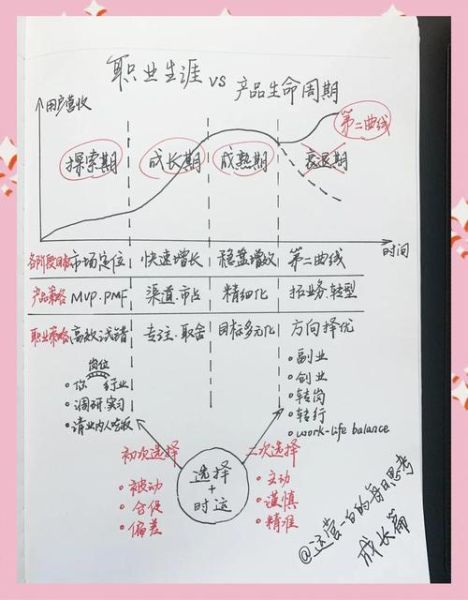

(图片来源网络,侵删)

一、互联网职业生命周期的四个阶段

1. 入门期(0-2年):技能打底与角色定位

- 关键词:快速试错、工具熟练、基础认知

- 典型岗位:初级运营、前端实习生、产品助理

- 常见误区:把“打杂”当“学习”,结果两年过去只会Ctrl+C/V

2. 成长期(2-5年):垂直深耕与项目背书

- 关键词:数据驱动、跨部门协作、可量化成果

- 自问:为什么有人3年升P7,有人5年还在P5?

答:前者把项目ROI写进了简历,后者只写“参与了XX项目”。 - 必备动作:每半年更新一次可验证的成绩单(DAU提升30%、转化率+5pp等)

3. 成熟期(5-8年):管理跃迁或专家路线

- 管理路线:带团队、定策略、背营收

- 专家路线:技术委员会、行业布道、专利/论文

- 分水岭问题:你能不能在不写代码的情况下,仍然让系统性能提升20%?

4. 转型期(8年以上):第二曲线与抗风险

- 三条常见路径:

- 内部转岗:技术转产品、运营转销售

- 外部创业:利用行业资源做SaaS或咨询

- 降维就业:从大厂跳传统行业做数字化负责人

- 核心指标:现金流>估值,先保证家庭财务安全

二、如何量化自己的生命周期长度

1. 用T型能力图做年度体检

横轴:行业通用技能(SQL、Axure、Python)

纵轴:垂直领域深度(跨境电商供应链、金融风控算法)

每年减少一个横轴技能,增加一个纵轴深度,生命周期自然延长。

2. 计算“可替代成本”

公式:

可替代成本 = 培养新人时间(月)× 月薪 × 2.5

如果结果低于30万,说明岗位危险。

三、延长生命周期的三件具体小事

1. 每半年更新一次“失败案例库”

把踩过的坑写成200字以内的复盘,面试时比成功案例更打动人。

示例:

“我曾用补贴拉新导致次留跌到12%,后来改用任务体系拉回18%,验证了补贴≠增长。”

2. 建立“跨公司智囊团”

拉3-5个不同公司的同级同事,每月线上聊1小时行业八卦。

价值:提前半年知道哪家在裁员、哪家在扩招。

3. 把35%的业余时间投入“非共识领域”

例如:

• 2021年提前研究AIGC提示词

• 2023年研究小红书SEO

规则:只学那些大厂还没开始招聘的技能。

(图片来源网络,侵删)

四、常见疑问快问快答

Q:产品经理35岁真的会被淘汰吗?

A:淘汰的是只画原型不写PRD的人,能写商业计划书的产品永远稀缺。

Q:技术岗如何避免“越老越贵”的陷阱?

A:每年在GitHub上发布一个与公司业务无关的开源项目,保持技术敏感度。

Q:运营岗怎么证明“我不是打杂”?

A:用北极星指标说话,例如“将会员复购周期从45天缩短到28天”。

五、一张图看懂生命周期关键节点

时间点 关键动作 风险信号 第1年 掌握1门核心工具 还在做重复性执行 第3年 主导1个完整项目 只懂单点技能 第5年 带3人以上团队或成领域专家 开始抱怨“卷” 第8年 拥有行业级资源 简历还在写“负责” 第10年 启动第二曲线 现金流依赖工资

六、最后的三条反常识建议

- 不要追风口:等媒体报道时,生命周期已过半

- 定期降薪跳槽:去能给你资源而非现金的公司

- 把简历写成“解决方案”:不是“我做了什么”,而是“我解决了什么问题”

(图片来源网络,侵删)

评论列表