互联网公司为什么扎堆上市?

从2023年到2024年,超过20家中国互联网企业在港交所、纳斯达克或科创板挂牌。核心驱动力有三点:

(图片来源网络,侵删)

- 融资需求:云计算、AI大模型、海外扩张都需要“烧钱”。

- 品牌背书:上市带来的媒体曝光,让B端客户更愿意签大单。

- 员工激励:期权兑现窗口期到了,不上市人才就会流失。

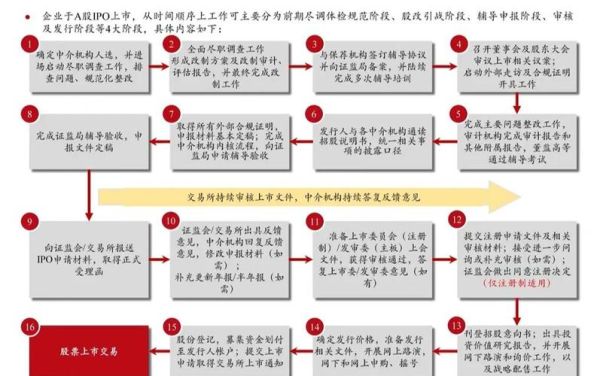

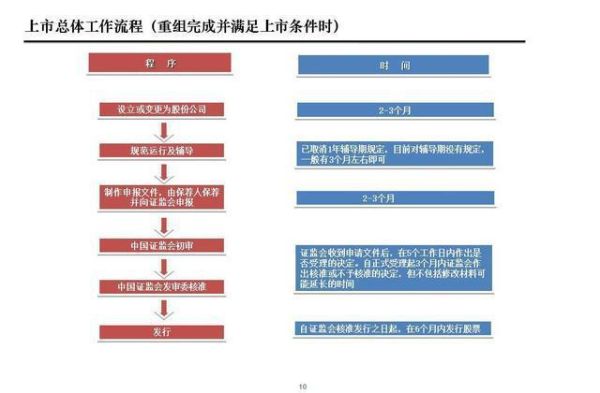

互联网公司上市流程分几步?

把复杂流程拆成“六个里程碑”,每一步都有关键动作:

1. 选赛道:港股、美股还是A股?

自问:我的业务模型更适合哪个市场?

答:如果收入以广告和游戏为主,**纳斯达克估值倍数更高**;如果主打SaaS订阅,**港股的18A章允许未盈利企业挂牌**;如果涉及数据安全,**科创板强调“硬科技”属性**,过会率更稳。

2. 财务合规:把“流水账”变成“审计报表”

互联网公司早期普遍用“收付实现制”,上市前必须改成“权责发生制”。

- 收入确认:会员费、广告分成、虚拟道具,需要按服务期摊销。

- 股权激励:期权费用要计入成本,直接影响净利润。

- VIE架构:境外上市必须搭建红筹,涉及37号文外汇登记。

3. 选投行:谁是“定价之王”?

投行不仅写招股书,更是估值的“导演”。

(图片来源网络,侵删)

自问:高盛、摩根士丹利、中金,怎么挑?

答:看“三个匹配度”:

- 是否服务过同赛道公司(例如美团选高盛,因为高盛做过亚马逊)。

- 分析师覆盖能力,决定上市后的研报数量。

- 基石投资者资源,直接影响发行定价区间。

4. 路演定价:如何把故事讲到基金经理心里?

互联网公司路演有三张王牌:

- 用户增长飞轮:用DAU/MAU曲线证明网络效应。

- 货币化路径:广告、电商、订阅,哪条跑道更宽?

- ESG叙事:碳中和、数据隐私,能打动长线基金。

定价技巧:先放“保守区间”,再让机构竞价,最终超募15%-20%最健康。

5. 监管问询:港交所的“灵魂28问”

2023年港交所对互联网公司最关注的三大问题:

(图片来源网络,侵删)

- 数据出境安全评估进展。

- 反垄断合规证明(尤其是平台经济)。

- 核心算法是否涉及“深度合成”备案。

应对策略:提前6个月与网信办、市监局做预沟通,避免招股书反复修改。

6. 挂牌后:市值管理的“黄金100天”

上市不是终点,而是“二次创业”。

- 静默期:上市后40天内不能发布新财报,用“自愿公告”维持热度。

- 绿鞋机制:承销商可超额配售15%股票,稳定股价。

- 回购窗口:股价跌破发行价10%时,董事会可启动回购。

互联网公司上市常见三大坑

坑一:估值倒挂

Pre-IPO轮估值过高,二级市场不买账。解决方案:在C轮后引入“可转债”,把估值压力后置。

坑二:基石投资者“反水”

认购协议中的“冷静期条款”允许基石在上市前7天撤单。应对:提前锁定至少两家主权基金。

坑三:员工期权“踩踏”

解禁期一到,员工集中抛售。解决:设计“阶梯解禁”,分四批释放,每批间隔90天。

未来两年上市窗口期预测

美联储降息预期下,**2024Q4-2025Q2**将是互联网公司上市的最佳窗口。三大信号:

- 港股流动性回暖:日均成交额重回1500亿港元。

- 中概股审计底稿问题解决,纳斯达克重新开放VIE架构。

- A股科创板第五套上市标准放宽,允许未盈利AI公司直接IPO。

给创始人的最后忠告

上市不是“毕业典礼”,而是“成人礼”。把**“合规成本”**纳入年度预算,把**“投资者关系”**设为高管KPI,才能在二级市场活得久、活得好。

评论列表