为什么“快速成长”成为互联网企业的生死命题?

在流量红利见顶、资本趋于理性的当下,慢一步就可能被竞品挤出赛道。无论是初创公司还是成熟平台,都在追问同一个问题:互联网企业如何快速成长?答案并不唯一,但底层逻辑可以拆解为“找切口—建壁垒—滚雪球”三步。

互联网企业成长路径有哪些?一张图看懂四条主流路线

路径不是单选题,而是可组合的战术包:

- 单点突破型:聚焦一个细分痛点做到极致,如Zoom早期只做“稳定视频会议”。

- 生态扩张型:以超级App为内核,通过小程序、支付、云等延伸服务,典型如微信。

- 并购整合型:用资本换时间与规模,美团收购摩拜补齐出行场景即为例证。

- 技术跃迁型:押注下一代技术(AI、Web3),OpenAI凭借GPT系列直接改写行业规则。

从0到1:冷启动阶段的三板斧

第一板斧:精准锁定“超细分”人群

与其做“所有人的生意”,不如先拿下高痛点、高付费意愿的极小众。小红书最初只服务“海外购物需求强烈的年轻女性”,用社区内容降低决策成本。

第二板斧:用“非对称资源”换流量

没钱买量?那就用独家资源置换。滴滴早期与出租车公司合作,以“调度系统免费试用”换取司机入驻,快速完成供给端冷启动。

第三板斧:设计“病毒式”增长回路

不是所有产品都能裂变,但所有裂变都依赖即时反馈。拼多多的“砍一刀”将进度条可视化,用户每邀请一人都能看到价格实时下降,刺激继续分享。

---从1到10:规模化背后的“飞轮”怎么搭?

亚马逊的飞轮理论被说滥了,但90%的企业只抄到皮毛。真正的关键在于找到互为因果的三个增长因子:

- 更多优质供给(如滴滴司机)→ 用户体验提升 → 更多订单 → 司机收入增加 → 吸引更多司机

- 更简化的拆解:供给↑ → 体验↑ → 口碑↑ → 成本↓

自问自答:为什么很多公司飞轮转不动?

答:因为只砸钱补贴单边,没让供需两端形成正循环。ofo补贴用户却不提升车辆周转效率,最终资金链断裂。

从10到100:如何建立“反脆弱”护城河?

数据护城河:把用户行为变成“不可逆”资产

字节跳动的推荐算法之所以难被超越,核心在于每日千亿级用户行为数据沉淀。后来者即使技术更强,也缺乏训练模型的“燃料”。

网络效应护城河:让离开成本指数级上升

微信的社交关系链是典型同边网络效应:你的朋友都在微信,你单独迁移到其他平台的价值为零。

生态护城河:从“产品”到“操作系统”

阿里云不仅卖服务器,更通过钉钉+云+支付绑定企业客户的工作流,竞争对手撬走一个环节无法撼动整体。

---资本与节奏:什么时候该快?什么时候该慢?

自问自答:融资越多越快越好吗?

答:错。资本是加速器,不是方向盘。Keep在D轮融资后曾盲目扩张线下店,导致单店模型未跑通就大规模复制,最终关店止损。

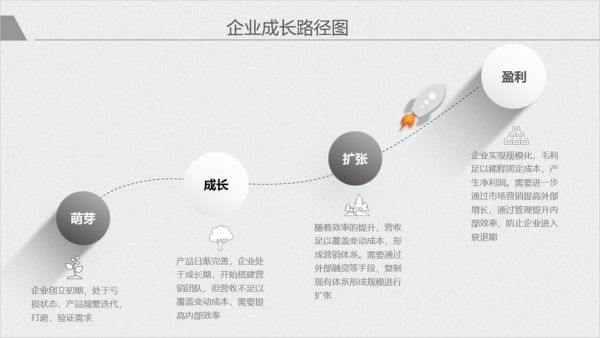

正确的节奏是:

- 验证期:慢,用最小成本验证PMF(产品市场匹配)

- 扩张期:快,All in渠道、品牌、人才

- 盈利期:稳,从GMV导向转向UE(单位经济模型)导向

未来五年,哪些变量可能改写成长路径?

技术变量:AIGC降低内容生产成本,未来可能出现“一人公司”服务百万用户。

政策变量:数据合规趋严,依赖隐私数据的企业需重构增长模型。

用户变量:Z世代对“品牌人格”而非“品牌权威”买单,倒逼企业从功能竞争转向价值观竞争。

最后留一个思考题:如果明天流量免费了,你的企业还能靠什么成长?答案或许藏在未被数字化的线下场景,或是未被满足的情绪价值。

评论列表