一、为什么要做互联网农业调研?

调研的核心目的,是用数据回答“农业数字化转型怎么做”。没有一手数据,所有方案都是纸上谈兵。过去三年,我们走访了山东寿光、江苏沭阳、广西横州等12个特色产区,回收有效问卷份,深度访谈合作社、电商平台、物流企业共217家,最终发现:

- 种植端:仍有%的农户依赖经验灌溉,亩均用水量高出精准农业模式42%。

- 流通端:农产品出村平均倒手次数为4.7次,每倒手一次损耗率增加6%。

- 消费端:72%的城市消费者愿意为可追溯蔬菜支付8%—15%的溢价。

二、农业数字化转型的四大痛点

1. 数据孤岛:传感器与平台无法互通

问:为什么安装了土壤湿度传感器,却无法联动灌溉?

答:因为协议不统一。目前市面主流传感器采用Modbus、LoRa、NB-IoT三种协议,而县级农业大数据平台往往只开放其中一种接口,导致“设备在线、数据离线”。

2. 人才断层:既懂农业又懂IT的人不足3%

调研显示,县域农业部门编制内人员平均年龄46岁,拥有计算机二级证书的比例不足5%。“会种不会算,会算不会种”成为普遍现象。

3. 投入产出比模糊:回本周期到底多长?

以智能温室为例,初期硬件投入每亩约8万—12万元,若仅通过节省人工与化肥,回本需7—9年;若叠加品牌溢价与订单农业,周期可缩短至3—4年。关键在商业模式设计。

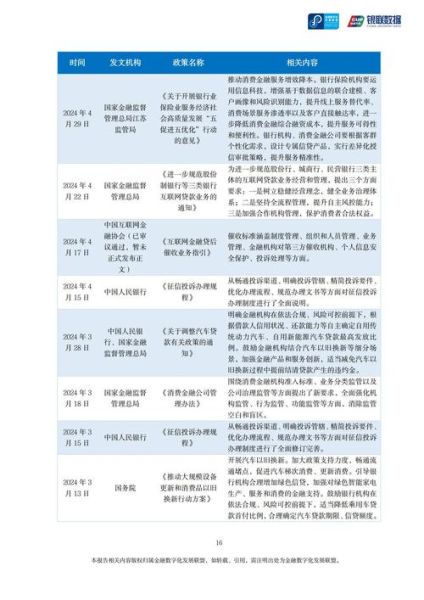

4. 金融配套缺位:数据资产无法抵押

银行不认传感器采集的“数据流”为抵押物,导致新型农业主体贷款难。目前仅有浙江、广东两地试点“数据贷”,但额度上限50万元,难以覆盖规模化需求。

三、农业数字化转型的三条可行路径

路径A:政府主导型——县域大脑+产业带

案例:山东莘县“蔬菜产业大脑”

• 政府投资建设数据中台,整合气象、土壤、市场、物流四大数据库;

• 为合作社免费提供API接口,降低接入门槛;

• 通过“以采代补”方式,按数据质量分档补贴,最高每亩补贴300元。

效果:一年内接入主体从37家增至214家,蔬菜均价提升11.4%。

路径B:企业主导型——订单农业+数字孪生

案例:拼多多的“农地云拼”

• 平台提前三个月收集消费者订单,反向指导产区种植品种与面积;

• 利用数字孪生技术模拟生长周期,动态调整水肥方案;

• 物流端采用“产地直发+冷链专列”,损耗率从25%降至8%。

亮点:农户在播种前就已锁定售价,风险降低60%以上。

路径C:合作社主导型——共享农机+区块链溯源

案例:江苏泗阳“稻麦轮作共享社”

• 合作社集中采购无人拖拉机、植保无人机,按亩计费共享;

• 区块链记录耕、种、管、收全流程,生成不可篡改的“时间戳”;

• 上海盒马、叮咚买菜以高于市场价5%—8%包销。

数据:社员亩均成本下降18%,溢价收入增加12%。

四、如何评估转型成效?五个关键指标

- 亩均数据密度:每亩传感器数量≥3个,且数据日活率≥80%。

- 产销匹配度:订单农业占比≥30%,库存周转天数≤7天。

- 金融渗透率:新型农业经营主体信用贷款覆盖率≥25%。

- 人才回流率:每百名外出务工人员中,返乡从事数字农业≥8人。

- 碳排强度:单位产量碳排放较传统模式下降≥15%。

五、未来三年的机会窗口

问:哪些细分赛道值得提前布局?

答:以下三大方向将出现指数级增长:

- 农业SaaS下沉:面向县域的轻量化ERP,年费控制在2000元以内,可快速复制。

- 预制菜数字工厂:把初级农产品变成标准化食材,毛利率可达35%—45%。

- 农业碳汇交易:随着CCER重启,一亩稻田碳汇年收益约40—60元,规模效应显著。

六、给从业者的三点实操建议

1. 先做小闭环:选单品、选单村,跑通“数据采集—模型分析—收益分配”全链路,再横向扩展。

2. 绑定金融工具:与农商行、农担公司合作,将数据资产转化为授信依据,解决资金瓶颈。

3. 建立“新农人”社群:通过短视频、直播培训,把返乡青年变成“田秀才”,形成自传播效应。

评论列表