互联网像一场永不停歇的海啸,把传统商业、社交、教育乃至政府治理都卷入漩涡。面对冲击,企业、个人、社会都在问:我们到底该怎么活?

一、冲击到底改变了什么?

1. 信息流动方式:从“渠道”到“算法”

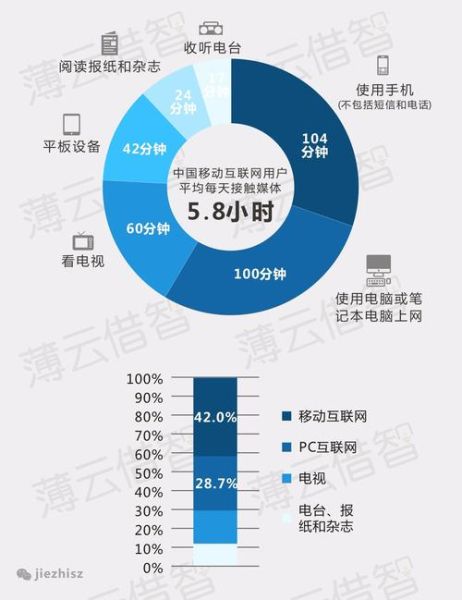

过去,信息靠电视、报纸、线下门店层层分发;现在,**算法决定谁被看见**。一条短视频可以在24小时内触达上亿用户,也可以瞬间被平台“限流”。

2. 消费者决策路径:从“漏斗”到“碎片化”

传统营销是“认知—兴趣—购买”的线性漏斗;如今,用户可能在抖音种草、在小红书比价、在微信群里求拼团,**决策节点被无限拆分**。

3. 组织形态:从“金字塔”到“液态网络”

科层制正在被**项目制、远程协作、零工经济**取代。一个爆款直播间的核心团队可能只有五个人,却能撬动千万级销售额。

二、企业如何重构竞争力?

1. 数据即资产:把用户行为变成“可复用的矿”

- **建立CDP(客户数据平台)**,把散落在小程序、App、线下POS的数据打通。

- 用RFM模型给每个用户打上“最近一次消费、消费频率、消费金额”标签,**实现千人千面的推送**。

2. 内容即入口:用“故事”替代“广告”

用户不再相信硬广,却愿意为一条“真实翻车”的测评买单。品牌需要:

- 把产品卖点拆成**可二创的梗**,例如“瑞幸+椰树”的联名包装。

- 让一线员工成为KOC,**用素人视角讲幕后故事**。

3. 供应链即战场:从“预测”到“柔性”

Zara的15天快反已成过去,**Shein把打样周期压缩到7天**。关键动作:

- 用AI预测区域爆款,**提前在佛山、南通的工厂锁产能**。

- 通过“小单快返”测试市场,**滞销库存直接转向东南亚二级市场**。

三、个人如何不被算法淘汰?

1. 技能迁移:从“专业”到“跨界”

问:设计师会被AI绘图取代吗?

答:**不会用AI的设计师才会被淘汰**。把Midjourney变成“灵感扩写器”,再用PS精修,效率提升三倍。

2. 个人IP:从“简历”到“作品”

- 在GitHub上传代码片段,**让招聘方看到你的思考过程**。

- 用Notion搭建“公开知识库”,**把读书笔记变成可搜索的SaaS**。

3. 反脆弱:从“稳定”到“波动受益”

**同时经营三种收入**:主业工资、副业咨询、数字资产(课程、模板)。当一条线被冲击,另外两条线能对冲风险。

四、社会层面的连锁反应

1. 教育:从“标准化”到“个性化”

可汗学院、MOOC让哈佛课程触手可及,**但真正的差距在“学习路径设计”**。AI导师会根据学生答题时的瞳孔变化,**动态调整题目难度**。

2. 治理:从“科层”到“参与式”

杭州“城市大脑”用红绿灯算法减少拥堵,**但市民更关心“我的数据谁在用”**。区块链技术让每一次调用都留下不可篡改的日志。

3. 文化:从“主流”到“圈层”

《孤勇者》能同时刷屏小学生和中年人,**因为互联网把不同世代装进同一个“梗宇宙”**。但亚文化也在加速分裂,**“谷圈”“娃圈”的术语外人根本听不懂**。

五、下一步:如何提前卡位?

1. 关注“边缘创新”

今天的Discord机器人,可能就是明天的Slack;**在Reddit潜水三个月,比看十份行业报告更有用**。

2. 建立“反共识”

当所有人都在卷短视频,**长图文反而成了蓝海**。小红书去年图文笔记的完读率提升了27%。

3. 投资“不可被AI替代”的能力

- **复杂谈判**:需要读懂对方微表情、文化背景、利益博弈。

- **跨学科洞察**:把神经科学用在营销,把人类学用在产品设计。

互联网时代的冲击没有终点,只有连续不断的“再平衡”。**真正的护城河不是技术,而是持续进化的能力**。当变化成为唯一确定的事,最快的脚步不是奔跑,而是**在每一次浪头打来时,提前调整呼吸节奏**。

评论列表