信息洪流为何让人疲惫?

每天醒来,手机推送、社媒热搜、短视频轮番轰炸,大脑像被塞进一台高速运转的洗衣机。**信息过载**不是幻觉,而是算法刻意制造的“注意力陷阱”。当平台用无限滚动替代翻页,用推荐流替代主动搜索,人就失去了“停下来的按钮”。

(图片来源网络,侵删)

信息过载的三大隐形代价

- 决策瘫痪:面对2000条酒店评价,反而订不到一间房。

- 记忆碎片化:收藏夹塞满“待读”,却想不起上周看过什么。

- 情绪耗竭:负面新闻的“灾难马拉松”让杏仁核持续处于警戒状态。

如何给大脑装“减速器”?

1. 建立“信息食谱”

像规划三餐一样规划信息摄入: 早餐——行业早报(15分钟) 午餐——深度长文(20分钟) 晚餐——轻松播客(通勤时间) 其余时间启用“飞行模式”,把碎片留给无聊而非焦虑。

2. 三阶过滤法

- 来源过滤:优先选择有实体背书的机构媒体,而非匿名账号。

- 交叉验证:同一事件至少对比3个不同立场的报道。

- 48小时冷静期:重大热点先存档,两天后再看是否仍有价值。

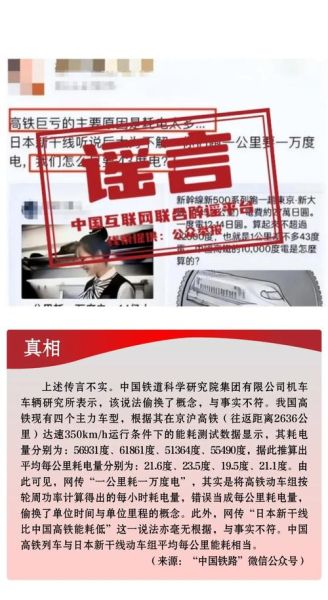

网络谣言的“易容术”

谣言早已不满足于“震惊体”,它们学会了**数据造假**、**伪科普**、**情绪绑架**三重伪装。例如用PS伪造的“官方文件截图”,或截取论文片段断章取义成“最新研究证实”。

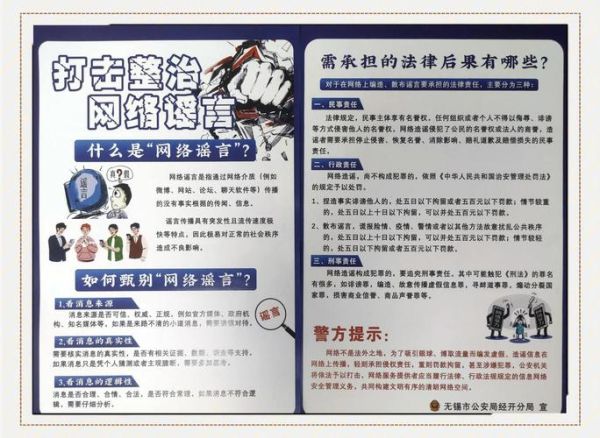

辨别谣言的5个现场工具

| 工具名称 | 适用场景 | 操作示例 |

|---|---|---|

| 反向图片搜索 | 可疑截图/照片 | 上传至Google Images查首次出现时间 |

| 域名溯源 | 仿冒官网 | whois查询看注册时间是否早于机构成立 |

| 事实核查联盟 | 争议性社会事件 | 在“辟谣数据库”输入关键词 |

| 学术论文DOI | 健康类谣言 | 复制DOI号到Crossref验证是否真实存在 |

| 微信辟谣小程序 | 家族群转发 | 直接粘贴文本获取AI鉴定结果 |

为什么人们会主动传播谣言?

不是愚蠢,而是恐惧。谣言往往承诺“简单答案”来解决复杂焦虑,比如“吃XX能防病毒”比“保持社交距离+接种疫苗”更容易执行。当转发行为能获得群体认同,理性就被社交货币收买。

个人防谣的“心理疫苗”

接种步骤:

- 暴露疗法:每周刻意追踪一条自己曾转发的谣言,记录其完整辟谣过程。

- 认知重构:把“转发=关心”改写为“核实=负责”。

- 社交契约:在朋友圈公开声明“所有转发会先查信源”,利用社会监督倒逼自律。

企业如何降低信息噪声?

某科技公司曾用**“静默星期三”**实验:全员周三禁用内部即时通讯,结果需求文档的错误率下降37%。方法很简单:

- 把紧急沟通改为**异步更新**(如Notion页面)

- 用**标签系统**替代全员@(如#仅技术组可见)

- 每周五下午设**“信息斋戒”**——会议禁用PPT,必须口头阐述核心结论

未来会更糟吗?

当AI生成内容成本趋近于零,信息过载将升级为**“认知污染”**。但武器也在进化:区块链溯源技术可让每条信息携带不可篡改的“出生证明”,而脑机接口或许能实现**“注意力防火墙”**——用神经信号直接屏蔽低价值刺激。

(图片来源网络,侵删)

最后的自测清单

每天睡前问自己:

- 今天主动搜索的信息占比是否超过30%?

- 有没有一条内容让我产生“必须立即转发”的冲动?

- 能否用三句话向他人复述今天最重要的新知?

如果三个答案都是“否”,恭喜,你今天成功抵御了互联网的黑暗引力。

(图片来源网络,侵删)

评论列表