为什么90%的互联网并购整合会卡在品牌层面?

多数交易在财务模型里看似完美,却在品牌认知、用户心智、内部文化三个维度上被“隐形墙”挡住。品牌整合不是LOGO合并,而是价值主张、用户信任、组织认同的同步迁移。一旦节奏错位,用户流失、员工动荡、广告主观望就会连环爆发。

(图片来源网络,侵删)

并购整合失败案例有哪些?

- 优酷土豆合并:2012年宣布“在一起”,但双品牌并行、会员体系割裂,两年后活跃用户下滑18%,被爱奇艺反超。

- 滴滴快的合并:初期保留双App,补贴战熄火后,司机端发现订单分配算法不透明,大规模跳槽至Uber,直接促成Uber中国业务短暂崛起。

- 美团点评合并:虽然最终胜出,但整合前两年内部赛马机制导致资源重复投入,到店业务市占率一度被阿里本地生活反超。

互联网企业并购后如何整合品牌?

第一步:用30天完成“品牌资产扫描”

把双方品牌拆解为认知资产(搜索指数、社媒提及)、情感资产(NPS、用户故事)、功能资产(会员等级、技术专利)三张表。 自问:哪些资产可以迁移?哪些必须保留?哪些需要重构? 示例:腾讯收购Supercell后,保留了《部落冲突》独立品牌,仅在后缀加上“腾讯旗下”,既保住全球玩家信任,又完成母品牌背书。

第二步:设计“双轨过渡”而非“一刀切”

常见误区是立刻统一域名、替换VI。正确做法是先数据后品牌,先B端后C端。

- 技术后台统一登录体系,让用户无感迁移;

- B端广告主合同逐步改签,降低渠道恐慌;

- C端品牌露出采用“联合Logo+倒计时”策略,给用户心理预期。

第三步:建立“品牌整合PMO”直接向CEO汇报

传统并购由财务或战略部牵头,但品牌整合需要市场、公关、法务、HR四维协同。 PMO职责清单:

- 每周发布《品牌迁移进度雷达图》;

- 设立“用户吐槽绿色通道”,48小时内响应;

- 制定“文化翻译手册”,把双方黑话、价值观关键词对齐。

如何量化品牌整合效果?

| 维度 | 指标 | 健康值 |

|---|---|---|

| 认知迁移 | 品牌词搜索占比 | ≥65% |

| 情感留存 | 合并后NPS下降幅度 | ≤5分 |

| 功能转化 | 会员等级迁移完成率 | ≥80% |

若三项指标任一连续两周低于阈值,立即触发“回滚预案”,恢复双品牌并行。

容易被忽视的三颗雷

- 域名权重稀释:过早跳转主域名会导致原长尾关键词排名暴跌,建议采用302临时跳转+半年期A/B测试。

- 员工自媒体失控:合并宣布后48小时内,双方高管个人微博必须同步话术模板,避免“内部信外泄”引发舆情。

- 法务条款冲突:用户协议里的“数据归属”描述若存在差异,GDPR或个人信息保护法合规风险会在整合后集中爆发。

给CEO的极简行动清单

并购签约当晚,把下面三件事放进日历:

Day1:冻结双方品牌预算,防止“最后狂欢式投放”;

Day7:召集20名核心用户线上座谈,用Miro白板共创“新品牌关键词”;

Day30:发布《品牌整合白皮书》,把未来90天的用户可见变化一次性透明。

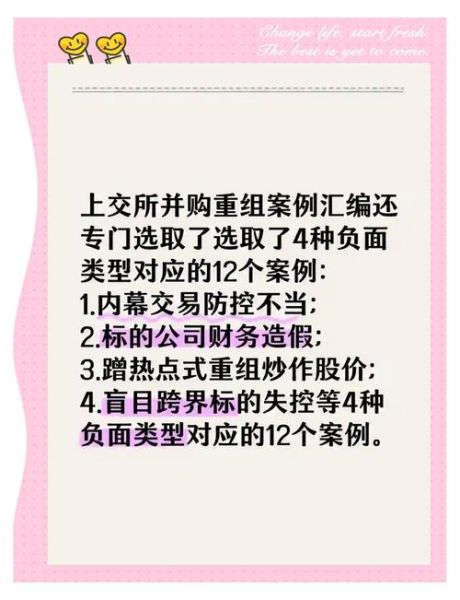

(图片来源网络,侵删)

尾声:并购整合的终局是生态位升级

当品牌整合完成,真正的考验才开始——能否把并购来的用户、数据、技术转化为新的生态位护城河。阿里收购饿了么后,没有停留在“外卖品牌整合”,而是用饿了么的即时物流孵化出淘鲜达、盒马邻里,这才是并购的终极价值。

评论列表