一、互联网医疗盈利模式的三大主流路径

在资本趋于理性、监管日益严格的当下,**互联网医疗平台若想跑通盈利模型,必须回答“钱从哪里来”**。目前行业验证过的路径主要有:

- **在线诊疗服务费**:通过复诊续方、专科会诊、家庭医生签约等场景收取佣金或诊金,**客单价集中在30-200元区间**,毛利率可达60%以上。

- **药品与器械电商**:处方药外流政策打开千亿市场,平台以“自营+平台”双轮驱动,**平均抽佣8%-15%**,但需自建冷链与执业药师团队。

- **健康管理订阅制**:针对慢病、孕产、减重等垂直人群推出年度套餐,**复购率超70%**,关键在于数据驱动的个性化干预方案。

二、可持续商业闭环的四大核心要素

1. 精准流量池:从“烧钱获客”到“私域沉淀”

传统投放模式CAC(获客成本)高达200-500元,而**基于内容科普+社群运营的私域体系可将成本压缩至50元以内**。例如,某糖尿病管理平台通过短视频科普吸引患者,再用企业微信社群进行饮食打卡,**3个月沉淀10万精准用户,转化率提升4倍**。

2. 医疗供给侧:医生IP与供应链的双重绑定

平台需解决“医生为何愿意来”的痛点:

- **分层激励机制**:头部医生给予流量分成+科研数据支持,**单医生年收入可增加20万-50万**;

- **供应链深度捆绑**:与药企共建DTP药房,**医生每推荐一单可获得8%-12%返点**,形成利益共同体。

3. 支付方创新:从C端到B端的多元支付

仅靠患者自费难以规模化,**需打通医保、商保、企业健管三大支付场景**:

- **医保线上支付**:接入地方医保电子凭证,**复诊开药医保报销比例可达70%**;

- **商保直付**:与保险公司共建“互联网医院+特药险”,**单保单毛利300-800元**;

- **企业健管采购**:为B端员工提供年度体检+在线问诊套餐,**客单价500-2000元/人/年**。

4. 数据资产化:从“诊疗记录”到“商业预测”

合规前提下,**匿名化的健康数据可反向赋能药企研发与保险风控**:

- **RWS(真实世界研究)**:向药企出售脱敏的用药随访数据,**单个项目报价50万-200万**;

- **动态保费模型**:基于用户健康行为数据调整商保费率,**赔付率降低15%-25%**。

三、如何验证商业模式的可行性?

自问:初创平台资源有限,该先做哪个盈利点?

自答:**优先切入高毛利、低合规风险的场景**。例如,**皮肤病在线问诊+处方外配**模式:

- 皮肤病80%病例可通过图文确诊,**单次诊疗毛利65%**;

- 外用药品无需冷链,**物流成本占比仅3%**;

- 患者需长期复诊,**LTV(生命周期价值)可达1200元**。

验证步骤:

1. **MVP测试**:选择3个二线城市,招募50名皮肤科医生,**2个月内跑通1000单**;

2. **关键指标**:日均订单≥50单、医生日均收入≥300元、患者30天复购率≥40%;

3. **快速迭代**:根据数据优化药品SKU(如增加功效性护肤品),**客单价可提升30%**。

四、政策红线与合规套利空间

互联网医疗的盈利必须回答“政策允许什么”。**2023年《互联网诊疗监管办法》明确**:

- **禁止首诊**:但可通过“问诊表+AI预问诊”变相收集信息,**合规完成首诊分流**;

- **处方药销售**:需确保“线上线下一致”,**与实体药店共建共享仓可规避资质风险**;

- **数据出境**:健康数据需通过网信办安全评估,**但匿名化的科研数据交易暂不受限**。

案例:某平台通过收购线下连锁诊所,**将线上处方导流至自有药房**,既满足“线上线下一致”要求,**又把药品毛利从15%提升到45%**。

五、未来三年的增量机会

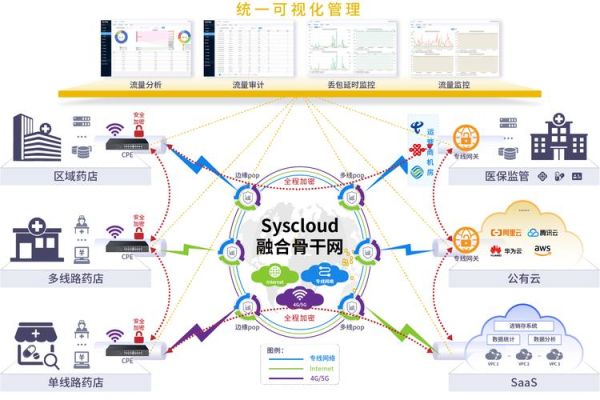

1. **基层医疗数字化**:国家推动“千县工程”,**县域互联网医院建设预算单家300万-800万**,可切入SaaS系统+运营分成;

2. **居家检测场景**:血糖仪、HPV自检等IoT设备与平台数据互通,**耗材复购年ARPU值超1000元**;

3. **AI辅助诊断**:NMPA已批准40余张AI三类证,**平台按次收费(5-20元/次)或打包进会员服务**。

自问:如何避免陷入“工具化”陷阱?

自答:**必须控制支付场景**。例如,AI读片服务若仅向医院收费,易沦为低价竞标;**而直接面向患者提供“AI初筛+专家复核”套餐**,可定价99元/次,**毛利率提升至80%**。

评论列表