一、冲动消费的心理学根源

打开购物App,原本只想买一双袜子,结果结算时购物车里多了空气炸锅、蓝牙耳机和三只盲盒。这种“买着买着就失控”的体验,几乎每天都在上演。冲动消费并非自制力差,而是大脑被精准算法“劫持”了。

1. 多巴胺陷阱:限时秒杀如何制造稀缺幻觉

倒计时数字每跳一次,大脑杏仁核就会误判“错过就再也买不到”。神经科学实验显示,当商品标注“仅剩2件”时,前额叶理性决策区域活跃度下降37%,而负责情绪激发的岛叶活跃度飙升。

2. 社交镜像:直播间的“别人都在买”效应

主播用“全网热销50万件”替代了传统广告的明星背书。斯坦福大学研究发现,当弹幕滚动出现“已付款”提示时,观众购买意愿提升4.2倍——人类本能害怕被群体抛弃,这种从众机制被直播电商无限放大。

二、平台如何设计“上瘾”路径

1. 五步上瘾模型拆解

- 触发:Push消息“您关注的商品降价10元”

- 行动:一键直达商品页,微信支付免跳转

- 奖励:拆红包获得“满300减30”券,刺激凑单

- 投入:加入会员享免运费,沉没成本开始累积

- 循环:大数据推送同类商品,形成信息茧房

2. 价格锚点的隐形操控

商品页先展示“原价999”,再划掉显示“今日特价299”,实际这款商品90天历史最低价就是299。消费者并非在比较价格,而是在比较“被划掉的价格”与“现价”的落差感。

三、实战:3个立即见效的控制技巧

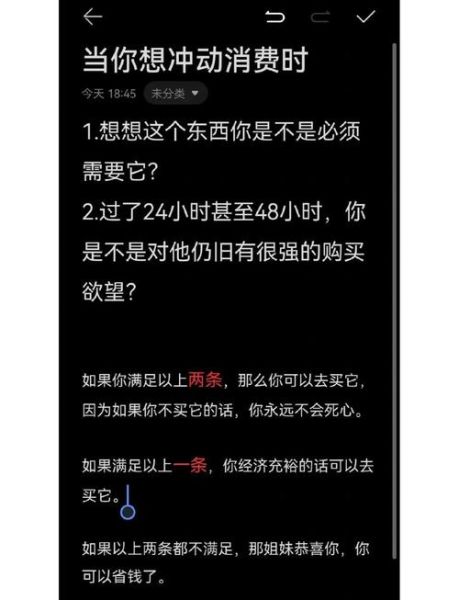

1. 24小时冷静清单法

把想买的商品加入专属收藏夹,设置手机提醒24小时后再决定。亚马逊内部数据显示,使用该功能的用户退货率下降62%。关键不是压抑欲望,而是给理性脑“重启时间”。

2. 预算视觉化:用现金信封对抗数字支付

每月初把娱乐购物预算换成现金,分装到7个信封。当需要网购时,必须先把现金存回银行卡——这个“麻烦步骤”能让73%的非必要订单消失。让消费从“无感滑动”变成“有痛感操作”。

3. 反算法训练:主动污染大数据画像

定期搜索“棺材”“挖掘机教材”等完全不相关的关键词,让推荐系统误判你的兴趣。当信息流里出现30%无关商品时,点击欲望下降41%。

四、进阶:重塑消费决策系统

1. 建立“需求强度评分表”

给每件想买商品打分(1-5分):

- 使用频率(每周/每月/偶尔)

- 替代成本(有无平替方案)

- 存储成本(占空间/需维护)

总分低于12分的商品自动移出购物车。

2. 设置“痛苦税”机制

每冲动消费一次,强制向公益项目捐赠同等金额。行为经济学实验证明,当违约成本达到消费金额的100%时,冲动购买频次下降78%。

五、自问自答:破解常见借口

Q:遇到“史上最低价”不买就亏了?

A:查历史价格工具(如“慢慢买”),发现所谓最低价每2个月就出现一次。真正的“史低”需要叠加平台大促+店铺券+品类券,三者同时满足的概率不足3%。

Q:预售定金不能退怎么办?

A:支付定金后立即设置日历提醒“尾款日当晚23:00前退款”。天猫规则显示,支付尾款后申请退款可全额退(含定金),利用规则漏洞反而能倒逼自己冷静。

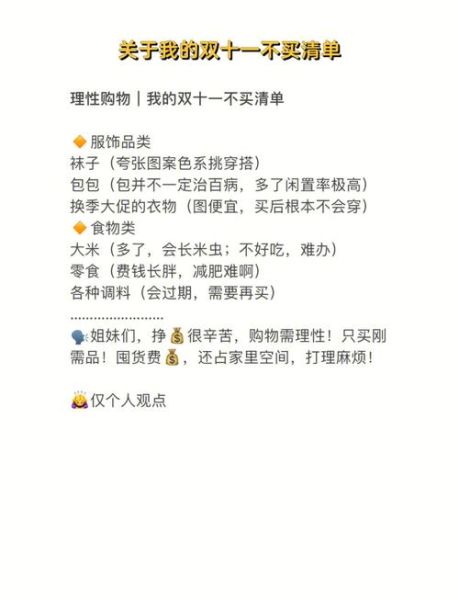

Q:控制不住帮家人“囤货”?

A:建立家庭共享清单,所有成员可查看库存。当婆婆想囤第5箱洗衣液时,系统会显示“现有库存可用200天”。把个人决策暴露在群体监督下,囤货量平均减少65%。

六、长期策略:从“克制”到“无感”

真正的消费自由不是买得更多,而是不再需要靠买东西缓解焦虑。当把注意力从“如何省钱”转向“如何赚钱”时,算法推荐会突然变得无趣。毕竟,没有什么比账户余额持续增长更能抵抗消费诱惑。

评论列表