外卖平台抽成比例到底怎么定?

打开任何一家外卖App,消费者看到的是满减、红包、折扣,商家却盯着后台那行“平台技术服务费”。这笔费用到底占多少?

- 美团:2023年财报显示,餐饮外卖整体佣金率15%—22%,其中履约服务费另计,约为5%—8%。

- 饿了么:公开口径为14%—20%,但部分城市试点“透明计价”,把佣金拆成技术服务、履约、流量推广三块。

为什么同一单抽成差异能高达7%?

平台采用阶梯式费率:月销越高、客单价越高,费率越低;新店或低单量店,费率直接顶格。再加上竞价排名,商家想冲榜单,推广费又占3%—10%。结果就是“明面15%,实际25%”。

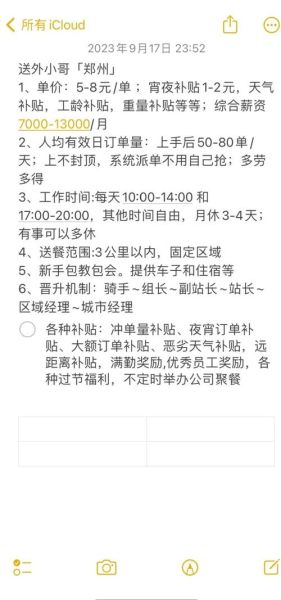

外卖骑手收入怎么算?

骑手端App里,收入被拆成基础配送费+距离补贴+时段奖励+顾客打赏。看似项目多,其实大头仍是基础配送费。

专送与众包:两种算法

- 专送骑手:与站点签劳务合同,每单5.5—7元,平台抽佣后剩余部分由站点二次分配,恶劣天气补贴+1—2元。

- 众包骑手:自由接单,每单4—6元,但可挑单。午晚高峰系统加价0.5—1.5元,夜间补贴+2元。

真实案例:一天跑45单能拿多少钱?

北京众包骑手小李,早10点到晚9点,45单中:

- 午高峰15单,每单基础5.2元+高峰补贴1元;

- 下午茶10单,基础4.8元;

- 晚高峰20单,基础5.5元+夜间补贴2元。

总收入:15×6.2 + 10×4.8 + 20×7.5 = 285元。扣除油费30元、保险3元,净到手252元。若全月无休,月收入约7500—8000元。

平台、商家、骑手三方博弈

平台:流量生意的底层逻辑

外卖平台本质是“卖流量”。抽佣只是基础收入,更大头来自广告位、竞价排名、会员费。2023年美团广告收入已占外卖业务总营收的38%。

商家:毛利被压缩到极限

一份30元的盖浇饭,食材成本10—12元,平台抽佣4.5—6元,包装+人工5元,再扣掉房租水电,净利润不足3元。于是商家开始:

- 提高线上定价,线下堂食反而便宜;

- 推高毛利小食,如5元可乐成本仅1元;

- 使用料理包降低人力。

骑手:算法下的时间竞赛

系统派单逻辑:距离<3公里、预计送达<30分钟、骑手历史准点率>95%。骑手为抢时间,常出现:

- 逆行、闯红灯,事故率上升;

- 提前点击“送达”,引发投诉;

- 身体损耗:腰椎、膝关节问题年轻化。

消费者真的占到便宜了吗?

满减20元看似划算,但商家已把原价从28元提到38元。平台再收配送费、包装费,实际支出与堂食持平甚至更高。唯一受益的是“时间价值”:节省30分钟路程。

未来趋势:费率透明化与运力社会化

政策端:佣金透明试点

2023年6月,上海、成都等地要求平台公示“佣金上限”,并允许商家一键导出费用明细。短期内平台收入下降2%—3%,但长期可提升商家留存。

运力端:共享骑手池

美团、饿了么正在测试“运力联盟”:同一骑手可接多平台订单,系统按距离智能分配。预计能降低空驶率15%,骑手时薪提高1.5—2元。

商家端:私域外卖兴起

微信小程序+自建配送,避开平台抽佣。瑞幸、喜茶已跑通模型:小程序下单,门店自配或第三方同城急送,综合成本低于平台8%—10%。

普通人如何参与这场变革?

- 消费者:比价三家App,关注品牌小程序,常能省3—5元;

- 商家:用“透明费率”城市做试点,逐步把高毛利菜品转到线上;

- 骑手:加入运力联盟,错峰接单,减少空驶。

外卖行业的每一分钱,都在算法、政策、人力之间重新分配。看懂抽成与收入,才能在下一次点餐或接单时,做出更聪明的选择。

评论列表