人均单产到底是什么?

在HR和财务的语境里,人均单产=公司总收入÷员工总数。但互联网行业的特殊性在于,收入往往滞后于用户增长,因此很多公司会改用人均GMV、人均毛利或人均贡献利润来做内部衡量。

为什么互联网公司更关注“人均毛利”而非“人均营收”?

广告、电商、SaaS三种主流模式里,广告毛利率60%以上,电商只有10%左右,SaaS介于两者之间。如果只看营收,电商团队会显得“人效”极高,但扣除履约、支付通道费后,真实利润可能还不如一个二十人的SaaS小组。因此,“人均毛利”更能反映团队的真实价值。

行业最新人均单产数据长什么样?

- 上市广告平台:人均毛利约180万元/年

- 头部电商平台:人均毛利约35万元/年

- 中型SaaS公司:人均毛利约55万元/年

- 短视频MCN:人均GMV可达500万元,但人均毛利不足20万元

如何计算自己团队的人均单产?

第一步:锁定计算口径

先问财务要最近12个月的毛利数字,而不是营收。如果公司还在亏损期,就用“贡献毛利”(收入-可变成本)。

第二步:剔除“非产出人员”

行政、财务、法务是否计入?建议第一次计算时全部计入,第二次再剔除,对比两次结果,就能看出后台团队对效率的拖累。

第三步:用“人月”而不是“人头”

一位员工年中离职,只干了半年,按0.5人计算更精准。公式:人均单产=年度毛利÷Σ(在职月数÷12)。

提升人均单产的五个杠杆

1. 砍掉低价值项目

把过去一年毛利率低于公司平均值的项目列成清单,逐个项目问三个问题:能否提价?能否降本?能否自动化?如果三问皆否,直接关停。

2. 用“人力ROI”决定招聘

新增一个岗位前,先填表:预期年度产出÷年度人力成本≥3才允许招聘。很多公司卡在2就通过,结果人效被稀释。

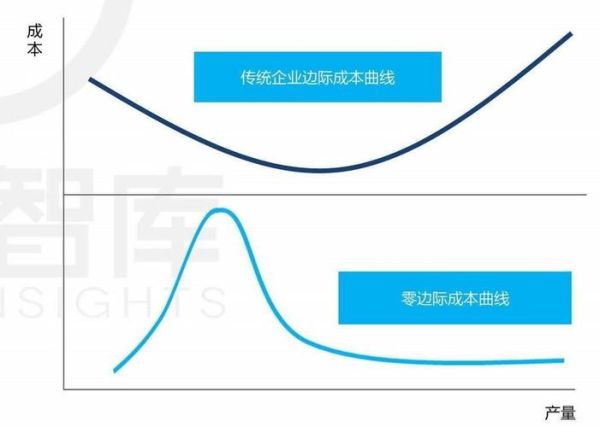

3. 把固定成本变可变

客服、审核、测试这些环节,用外包或众包替代自有员工,毛利波动时人力成本可随之伸缩。

4. 技术杠杆:RPA与低代码

某在线教育公司将课程审核流程用RPA机器人替代,释放15%的审核人力,人均单产提升9万元。

5. 绩效绑定人效

把团队奖金池与季度人均毛利环比增幅挂钩,增幅低于5%则奖金池清零,高于15%则双倍发放。

常见误区答疑

Q:人均单产高就一定好吗?

A:不一定。过度裁员可能短期拉高数字,却伤害长期创新。健康区间是行业75分位附近,既保持竞争力,又保留人才冗余度。

Q:早期创业公司要不要算人均单产?

A:种子轮可以不算,A轮以后必须算。融资故事再动听,也抵不过一张人效持续下滑的报表。

Q:远程办公会降低人均单产吗?

A:取决于管理颗粒度。用OKR+每日站会+周复盘的三件套,远程团队人效反而比集中办公高8%-12%。

实战案例:三个月把人均毛利提升40%

一家做跨境电商SaaS的50人公司,去年人均毛利48万元,低于行业55万元的中位值。

- 项目瘦身:砍掉两个毛利率仅15%的定制化模块,释放12人。

- 流程再造:把客户实施周期从30天压缩到12天,实施团队由8人减至4人。

- 技术投入:花20万开发自动化脚本,每年节省人力成本60万。

- 激励重设:销售提成从按营收改为按毛利,销售团队主动放弃低毛利客户。

三个月后,团队人数降至42人,季度毛利却增长28%,人均毛利达到67万元,一举超过行业75分位。

下一步行动清单

- 本周五前拉齐财务、HR、业务负责人,确认统一口径

- 下周一输出各部门人均单产红黄绿灯表

- 本月内关停所有连续两季度低于平均毛利的子项目

- 下季度开始,把人均毛利写进管理层KPI权重30%

评论列表