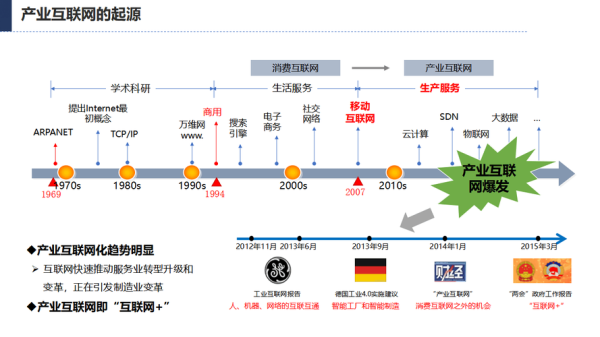

从阿帕网到万维网:早期互联网的萌芽

1969年,美国国防部高级研究计划局(ARPA)把四台大学主机连成阿帕网,开启了分组交换时代。为什么这一步如此关键?因为它第一次用“去中心化”思路解决了单点故障问题。阿帕网的TCP/IP协议在1983年定型,奠定了今天所有网络通信的语法。

门户时代与搜索引擎崛起:信息爆炸的第一次治理

1994年雅虎目录式导航诞生,人们第一次有了“首页”概念。随后Google在1998年以PageRank算法颠覆目录,把“关键词+链接投票”变成主流。搜索排序机制直接催生了SEO职业,关键词密度、外链数量成为早期站长每日紧盯的指标。

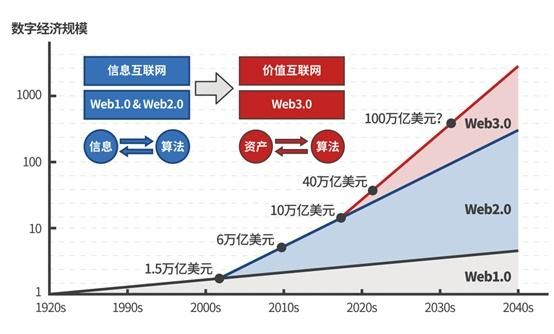

Web2.0浪潮:用户创造内容,社交网络成型

2004年Facebook上线,2005年YouTube出现,2006年Twitter诞生。三大产品共同回答了一个问题:如何让普通用户持续生产内容?答案是降低发布门槛+即时反馈机制(点赞、评论、转发)。这一阶段,SEO从“讨好搜索引擎”转向“讨好社交推荐算法”,内容病毒式扩散成为可能。

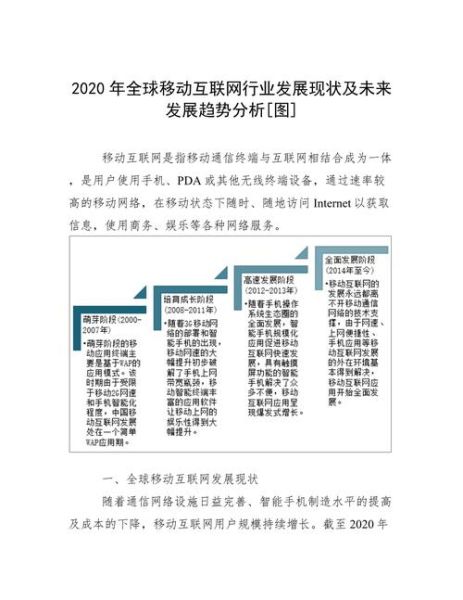

移动互联网:从PC到掌心的入口迁移

2007年iPhone发布,2008年Android跟进,全球网民开始从桌面转向指尖。屏幕变小,交互逻辑被重新定义:滑动代替点击,推送代替搜索,位置服务成为默认权限。SEO从业者必须思考:当用户不再输入关键词,而是直接打开App,流量入口在哪里?答案是ASO(应用商店优化)与深度链接(Deep Linking)。

云计算与大数据:算力与算法的民主化

2006年AWS上线,2011年阿里云公测,中小团队第一次可以租用世界级算力。大数据平台让“千人千面”成为现实。推荐算法从协同过滤升级到深度学习,SEO的KPI也从“排名”进化为“停留时长、转化率、复访率”。

人工智能渗透:搜索到对话的范式转移

2016年AlphaGo击败李世石,AI从实验室走向大众。2022年ChatGPT月活破亿,人们开始用自然语言提问而非关键词检索。这对SEO意味着什么?内容必须直接回答完整问题,语义相关比字面匹配更重要。结构化数据、FAQ Schema、长尾问题集群成为新标配。

未来五年:三条高确定性赛道

1. 零界面交互与语音搜索

智能音箱、车载系统、AR眼镜将让“无屏搜索”占比超过30%。优化重点:口语化关键词、本地化答案、30秒内可播报的简洁段落。

2. 隐私计算与第一方数据

GDPR、iOS ATT政策迫使品牌沉淀自有用户池。SEO需与CDP(客户数据平台)打通,把搜索词映射到用户生命周期阶段,实现内容与人群精准匹配。

3. 生成式AI与内容供应链重构

AI可在10分钟内产出千字文章,但“可验证的权威性”成为稀缺资源。未来高权重内容需同时满足:专家背书、实时数据、交互式可视化。SEO角色从“生产者”升级为“策展人”,用AI批量生成初稿,再由专家注入深度洞察。

站长与品牌该如何行动?

自问:当搜索结果页可能出现AI直接给出的答案,用户还有必要点进网站吗?

自答:有,但前提是网站提供AI无法复制的体验层价值——实时工具、社区互动、独家数据下载。

具体步骤:

- 技术层:部署Edge SEO,用Workers在CDN边缘动态注入结构化数据,降低改版成本。

- 内容层:建立“问题→证据→行动”三段式模板,让AI摘要也无法替代完整逻辑链。

- 数据层:把站内搜索日志接入大模型微调,生成用户专属的内容推荐。

写在最后:不变的是人性,变的是媒介

从BBS到短视频,技术每十年一次范式革命,但“节省时间、获得认同、降低不确定性”的底层需求从未改变。SEO的终极任务,就是在新媒介里继续扮演“需求翻译官”,把用户的模糊意图翻译成精准答案,再把品牌的最强卖点翻译成可被算法识别的信号。

评论列表