为什么现在必须关注工业互联网?

制造业利润被原材料、人工、物流不断挤压,**“降本增效”已从口号变成生死线**。工业互联网把设备、产线、供应链全部数字化,让数据替人做决策,平均能帮工厂节省15%能耗、缩短30%交付周期。谁先接入,谁就拥有下一轮竞价的筹码。

工业互联网平台怎么选?

第一步:先弄清自己的“痛点密度”

把工厂所有浪费列成清单:停机、返工、库存、等待、过度搬运……**哪一类浪费占比最高,就优先找能解决这类问题的平台**。例如停机频繁,就选擅长设备预测性维护的平台;库存高企,就选供应链协同强的平台。

第二步:用“三层漏斗”过滤供应商

- **技术层**:是否支持主流工业协议(Modbus、OPC UA)、能否二次开发?

- **生态层**:有没有与你同行业的成熟案例?API开放程度如何?

- **商业层**:按设备数、数据量还是效果付费?退出成本有多高?

第三步:做一场“四周POC”

选一条产线,让平台方在一个月内完成**数据采集→可视化→优化建议**的闭环。四周后看两条硬指标:

1. 设备综合效率OEE是否提升5%以上;

2. 一线操作工是否愿意主动使用系统。

中小企业如何切入?

误区:一上来就想建“大而全”平台

**90%的中小企业死在“规划过度”**。正确姿势是“单点突破”:先选ROI最高的1-2个场景,用轻量级SaaS跑通,再横向扩展。

低成本切入的三条路径

- **设备租赁+分成模式**:部分平台提供“传感器免费装,节省费用五五分成”,中小企业零首付即可启动。

- **产业集群抱团**:同区域同类型的工厂联合采购平台服务,把单厂成本摊到原来的1/5。

- **政府补贴杠杆**:2024年各地技改券、上云券最高可补贴合同金额的50%,**优先选进入地方推荐目录的平台**。

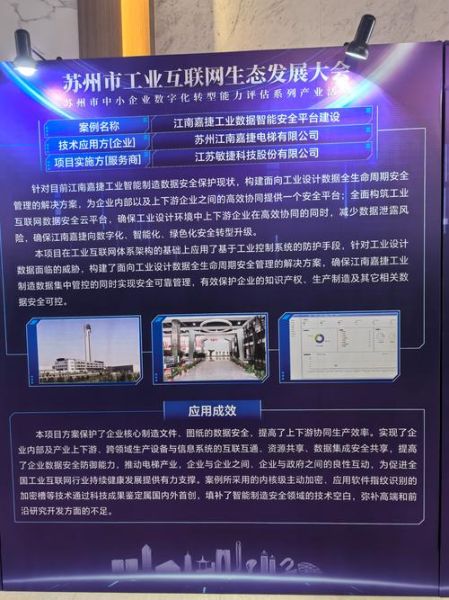

数据所有权会“被平台拿走”吗?

这是老板们最担心的问题。答案取决于合同怎么签:

- **私有云部署**:数据留在本地,但需自备IT运维;

- **混合云模式**:敏感工艺参数留在本地,通用数据上传云端做模型训练;

- **合同关键条款**:明确“原始数据归企业,平台拥有脱敏后的模型使用权”。**务必让法务逐字确认**。

人才缺口怎么补?

中小企业养不起完整的OT+IT团队,可以用“**外部顾问+内部种子选手**”的组合:

- 外部顾问:负责架构设计、初期调试,按项目付费;

- 内部种子选手:从设备科或工艺科挑1-2名对数据敏感的工程师,送他们去平台方培训两周,回来就能做日常运维。

未来三年的机会窗口

工信部最新规划显示,2025年前要建成**100个行业特色平台**。这意味着:

- **细分赛道平台**(如纺织、食品、铸造)将迎来爆发,竞争格局未定;

- **边缘计算盒子**(千元级、免布线)普及,让中小工厂也能实时处理数据;

- **工业数据资产化**试点启动,未来设备运行数据可抵押贷款。

现在动手,比对手早半年接入,就能多拿到一轮订单;晚一年,可能连进场资格都没有。

评论列表