年轻用户到底在买什么?

打开各大平台的年度榜单,你会发现“情绪价值”成为高频词。年轻人不再单纯为功能买单,而是为“治愈感”“社交货币”“圈层认同”支付溢价。

- 盲盒经济:2023年市场规模突破300亿元,核心不是玩具,而是拆盒瞬间的惊喜。

- 露营装备:一顶千元帐篷的销量增速超过速溶咖啡,背后是“逃离城市”的情绪出口。

- 虚拟偶像周边:洛天依联名耳机开售秒罄,证明虚拟陪伴也能产生真实消费。

他们为什么突然“抠门”了?

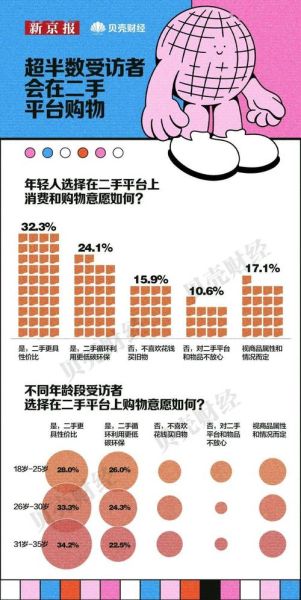

看似矛盾的现象:一边抢购溢价潮玩,一边在二手平台“捡破烂”。答案藏在“精致抠”的消费哲学里。

核心逻辑:把钱花在能提升幸福感或社交地位的刀刃上,其余部分极致性价比。

- 平替搜索量暴涨:“戴森平替”关键词在小红书增长470%,但平替必须满足“拍照看不出区别”。

- 1688代工厂走红:年轻人扒出大牌同源工厂,用三分之一价格买同款,省下预算买限量球鞋。

- “薅羊毛”社群:豆瓣“抠门女性联合会”成员超60万,分享外卖红包漏洞、视频网站会员拼车技巧。

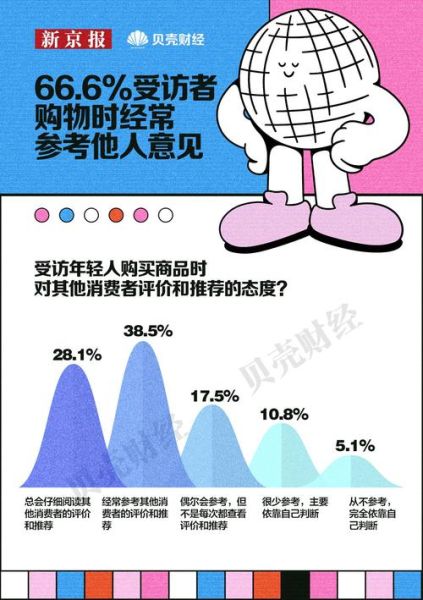

平台算法如何操控消费决策?

抖音的“猜你喜欢”和淘宝的“有好货”正在重塑消费路径。从“人找货”到“货找人”,算法比你自己更懂冲动点。

案例拆解:某新锐美妆品牌通过三步收割流量:

- 痛点狙击:短视频反复强调“熬夜脸蜡黄”,触发焦虑。

- 场景植入:博主在“闺蜜夜聊”场景中试用产品,降低广告感。

- 限时优惠:评论区置顶“24小时券”,利用损失厌恶心理。

私域流量还能割动韭菜吗?

当所有品牌都在企业微信狂发优惠券,年轻人开始“反私域”:建小号领完券就退群,或者把导购朋友圈设为“仅聊天”。

破局点:把私域做成“养成系”而非“收割场”。

- 人设化运营:完美日记的“小完子”从客服变成“美妆闺蜜”,朋友圈分享素颜自拍而非硬广。

- 游戏化互动:喜茶会员群每天发起“猜今日销量”小游戏,赢的人获得免费加料券。

- 反向定制:三顿半在微信群发起“咖啡空罐回收设计赛”,优胜者作品量产并署名。

下沉市场真的是最后蓝海?

别被“小镇青年”的标签骗了。他们的消费逻辑与一线城市“同频不同速”。

关键差异:

- 信息滞后性:抖音爆款在县城延迟爆发,但生命周期更长。

- 价格敏感阈值:9.9元包邮是魔法数字,超过19.9元就需要“价值证明”。

- 熟人信任链:拼多多“砍一刀”在县域裂变效率是城市的3倍。

实操案例:某国产羽绒服品牌通过“村口KOL”策略逆袭:

- 给广场舞领队赠送定制款,要求每周跳舞时穿着。

- 在乡镇超市门口搭建“零下20度体验仓”,现场对比含绒量。

- 推出“买羽绒服送东北旅游抽奖”,把高客单价拆解成“旅游梦想”。

2024年必须盯紧的三大变量

变量一:AIGC内容带货

AI生成的“数字人”主播成本已降至真人直播的1/10,但“恐怖谷效应”仍是障碍。测试发现,当数字人主播刻意保留轻微机械卡顿(如0.5秒/次的眨眼延迟),转化率反而提升23%。

变量二:即时零售的“小时达”战争

美团闪购、京东到家、饿了么在凌晨时段的订单增速达180%,但“应急场景”才是盈利关键。数据透露:避孕套、痛经止痛药、充电器是毛利最高的三大品类。

变量三:二手奢侈品的“金融化”

95后把LV包当作“活期理财”,在得物等平台“买入-背3次-卖出”循环。平台顺势推出“7天无理由退货”服务,本质是降低二手交易的流动性风险。

品牌如何建立“反脆弱”能力?

当黑天鹅事件频发(如主播翻车、原材料暴涨),“柔性供应链+情绪弹性”成为生存关键。

柔性供应链案例:某汉服品牌采用“预售+众筹”模式:

- 新款设计先发起30天众筹,达到500件才投产。

- 面料采购采用“期货锁价”,避免苏绣缎料价格波动。

- 剩余面料做成宠物汉服,在养宠社群二次销售。

情绪弹性案例:鸿星尔克在捐款事件后,直播间没有盲目上库存,而是上架“寄明信片给灾区儿童”公益链接,用情绪价值缓冲野性消费的退潮。

评论列表