为什么“互联网信息化”仍是研究热点?

从政务云到工业互联网,**信息化已不再是IT部门的独角戏,而是组织战略的核心**。过去十年,我们完成了“上网”“上云”,未来十年要解决的是“上智”——让数据真正产生决策价值。

未来十年的五大技术主线

1. 零信任安全架构会成为默认配置吗?

**会。**随着远程办公常态化,传统边界防护失效。Gartner预测,到2026年,60%的企业将把零信任列为最高优先级。关键动作:

- 身份即边界:用微分段替代大防火墙

- 持续验证:每次访问都动态评估风险

- 行为画像:AI实时检测异常操作

2. 数据要素市场化如何落地?

国家数据局的成立给出了方向:**把数据变成可定价、可交易、可审计的资产**。落地路径分三步:

- 确权登记:类似不动产登记,建立数据资源“户口本”

- 质量评估:引入第三方机构做数据清洗和分级

- 场景交易:金融风控、精准营销等高价值场景先行试点

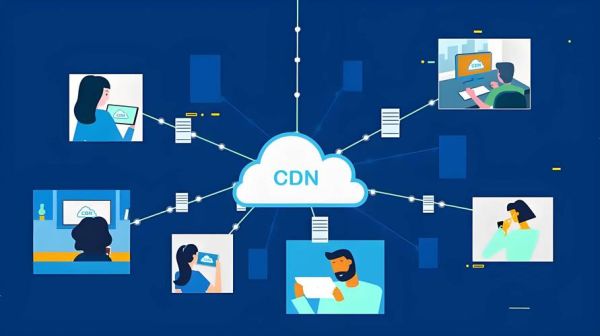

3. 边缘计算会不会取代中心云?

**不会取代,但会重构。**未来是“中心云+边缘云+端侧”三层协同。例如:

- 自动驾驶:毫秒级决策必须靠车端边缘节点

- 工业质检:工厂内网边缘服务器实时处理高清图像

- AR导航:商场内的MEC节点降低30%时延

4. 生成式AI如何改变信息化项目交付?

传统开发需要“需求-设计-编码-测试”四阶段,**生成式AI能把周期压缩到原来的1/3**。具体做法:

- 用自然语言生成SQL:业务人员直接提问“本月华东区退货率”,系统自动输出查询语句

- 自动生成测试用例:覆盖边界条件,减少人工遗漏

- 智能运维:根据日志自动生成故障排查手册

5. 数字孪生会从“展示”走向“决策”吗?

**正在发生。**上海宝钢的数字孪生高炉已实现:当传感器检测到炉温异常时,系统自动模拟不同配矿方案,**推荐最优参数给值班工程师**。关键突破:

- 实时数据流:每秒百万级点位同步

- 机理模型+AI:既有物理公式又有机器学习

- 闭环控制:从仿真到PLC指令一键下发

研究者最该关注的三个交叉领域

隐私计算与合规科技

当《个人信息保护法》遇上跨国数据流动,**联邦学习、多方安全计算、可信执行环境**将成为论文和专利的高产区。欧盟GDPR的2.0版本可能要求:所有AI系统必须提供“可审计的隐私影响报告”。

---低碳信息化

数据中心占全球2%的用电量,**如何用AI优化制冷系统**?谷歌DeepMind已把PUE降到1.06,下一步是:

- 动态负载迁移:把计算任务调度到水电丰富的凌晨时段

- 液冷服务器:比传统风冷节能40%

- 碳足迹API:让每个API调用都显示碳排放量

Web3与数字身份

当欧盟推行eIDAS数字钱包,**中国如何构建自主可控的分布式身份体系**?技术路线之争集中在:

- 基于区块链的DID:解决跨平台身份互认

- 可验证凭证(VC):学历、驾照等链上发行

- 匿名凭证:零知识证明实现“证明我成年但不透露生日”

给入门者的三条实战建议

从“小切口”做深

不要试图研究“智慧城市”这种宏大命题,**可以聚焦“社区垃圾分类的物联网数据治理”**。一个街道办的传感器数据,足够发一篇SCI三区论文。

---用开源工具降低试错成本

- 隐私计算:试试FATE或OpenMined

- 数字孪生:直接下载Baidu Apollo的仿真环境

- 边缘计算:树莓派+KubeEdge就能搭实验床

关注政策窗口期

每年3月、10月工信部会发布试点示范名单,**跟着政策做研究,经费和场景都不用愁**。例如2023年公布的“数据要素×医疗健康”试点,已有医院愿意开放脱敏病历数据。

最后留给读者的思考题

当生成式AI能自动写信息化项目可研报告时,**研究者的核心价值是提出好问题,还是验证好答案?**也许十年后,最稀缺的技能是:在机器生成的100个方案里,**识别那个真正符合人性的设计**。

评论列表