什么是互联网农业?它与传统农业有何不同?

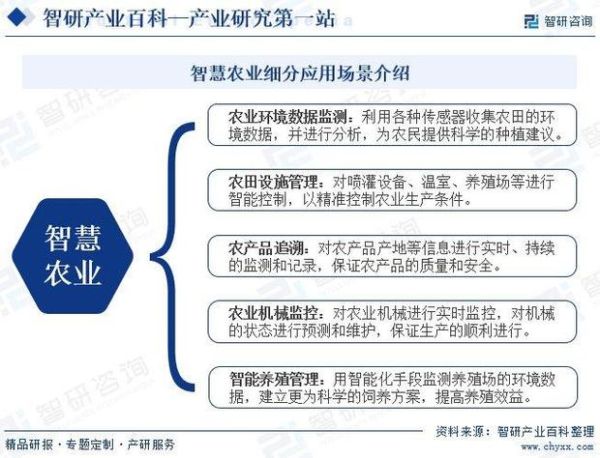

互联网农业,又称智慧农业,是把物联网、大数据、云计算、区块链等数字技术嵌入农业生产、流通、销售全链条的新模式。与传统农业相比,它强调实时感知、精准决策、远程控制、数据驱动,让“看天吃饭”变成“看数据吃饭”。

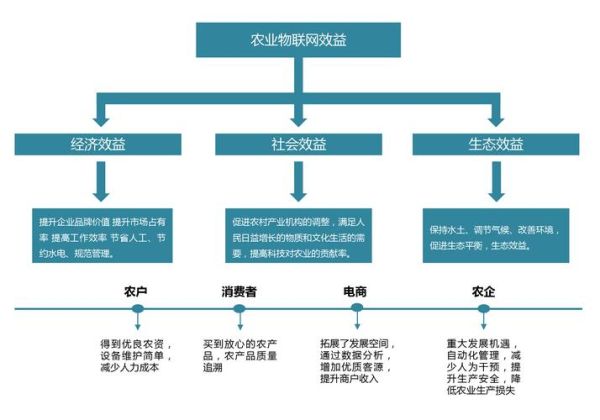

互联网农业的五大优势

1. 生产效率显著提升

传感器实时监测土壤湿度、温度、光照,系统自动灌溉、施肥,减少人工误差。实验田数据显示,水肥利用率提高30%以上,平均亩产增加15%—25%。

2. 成本结构优化

无人机巡田、机器人除草,节省劳动力;精准投入减少种子、化肥浪费。

核心收益点:

- 劳动力成本下降20%—40%

- 农资投入减少10%—18%

- 机械折旧周期延长

3. 农产品质量可追溯

区块链为每批次农产品生成唯一“身份证”,扫码即可查看种植、施肥、采摘、运输全流程,消费者信任度提升,品牌溢价可达10%—30%。

4. 市场对接更精准

电商平台直连产地与餐桌,减少中间环节;消费大数据反向指导种植品种与规模,滞销率从传统模式的15%降至5%以下。

5. 环境可持续性增强

通过变量施肥、病虫害预测,减少农药残留;智能灌溉降低地下水开采。长期监测显示,氮氧化物排放下降12%,土壤酸化速度减缓。

互联网农业面临的四大痛点

1. 前期投入高,回报周期长

一套完整的物联网系统(传感器、网关、云平台)每亩一次性投入约800—1500元,大型温室甚至上万元。中小农户自有资金不足,金融信贷门槛高。

2. 技术落地存在“最后一公里”难题

偏远地区网络信号弱,设备掉线率高;农民数字素养不足,误操作导致数据失真。

常见场景:

- 传感器被牲畜破坏

- APP更新后老人不会使用

- 断电后系统无法自动重启

3. 数据安全与隐私风险

农田数据涉及土壤成分、种植计划,一旦泄露可能被竞争对手利用;云平台若遭黑客攻击,可能导致大面积设备失控,引发减产。

4. 标准化程度低,兼容性差

不同厂商的传感器协议不统一,系统升级时需整体更换;地方政府各自为政,补贴政策碎片化,企业重复建设。

智慧农业值得投资吗?关键看这三点

1. 你的角色是谁?

- 大型农业集团:资金充足,可自建闭环生态,3—5年收回成本。

- 中小合作社:优先采用“硬件租赁+服务分成”模式,降低初期风险。

- 城市创业者:切入流通端做品牌电商,比直接种地更易盈利。

2. 区域基础设施如何?

先问自己:

- 当地4G/5G覆盖率是否超过90%?

- 冷链物流能否在24小时内触达核心城市?

若答案为否,建议先做局部试点,而非全面铺开。

3. 政策与金融支持是否到位?

查看省级农业厅近三年数字农业补贴目录:

- 设备补贴比例≥30%?

- 是否有低息贷款或贴息政策?

若两项皆无,现金流压力将成倍放大。

未来三年,互联网农业的突围方向

1. “轻量级”SaaS服务

无需一次性购买硬件,按亩按年订阅软件,手机拍照即可测产,适合小农户“先尝后买”。

2. 产业联合体模式

由龙头企业牵头,联合农资、金融、物流、零售,共享数据与渠道,把单点技术升级为产业链效率。

3. 碳汇交易新盈利点

精准农业减少的温室气体可核证为碳汇,在自愿减排市场出售,每亩额外收益约20—50元/年。

自问自答:普通农户如何迈出第一步?

问:我只有20亩地,预算1万元,能做什么?

答:优先安装土壤墒情传感器+简易自动灌溉阀,成本约6000元,当年可节水15%,节省人工约10个工作日。剩余预算用于购买电商培训课程,通过短视频直播卖菜,直接增加收入。

问:怎么判断服务商是否靠谱?

答:要求提供同纬度地区连续两年的真实案例数据,并暗访其客户;合同中加入“设备在线率≥95%”条款,不达标则按日赔付。

问:数据所有权归谁?

答:务必在协议中明确“原始数据归农户,服务商仅有脱敏后的分析使用权”,防止后期被平台“绑架”。

评论列表