一、化妆品成分怎么看?先学会这五个步骤

拿到一瓶精华或面霜,**第一步不是闻香,而是翻到背面找全成分表**。国家药监局规定,含量≥1%的成分必须按降序排列,排在“香精、防腐剂”之前的成分通常才是功效担当。

(图片来源网络,侵删)

- 步骤1:锁定前五位——如果水、甘油、丁二醇占满前三,活性成分浓度可能偏低。

- 步骤2:找“/”符号——“苯氧乙醇/乙基己基甘油”这类组合防腐剂,敏感肌需警惕。

- 步骤3:识别INCI名——“Sodium Hyaluronate”是透明质酸钠,别误当酒精。

- 步骤4:看后缀——带“Extract”多为植物提取,带“Oxide”则是物理防晒剂。

- 步骤5:查EWG等级——美国环境工作组数据库输入成分名,1-2级为低风险。

二、敏感肌适合什么护肤品?先分清你是哪一类敏感

“敏感肌”不是医学诊断,而是**皮肤屏障受损+神经高反应**的统称。先自测:

- 洗完脸不涂东西,30分钟内是否紧绷刺痛?

- 换季时是否反复出现红斑、脱屑?

- 用含酒精的爽肤水是否瞬间灼热?

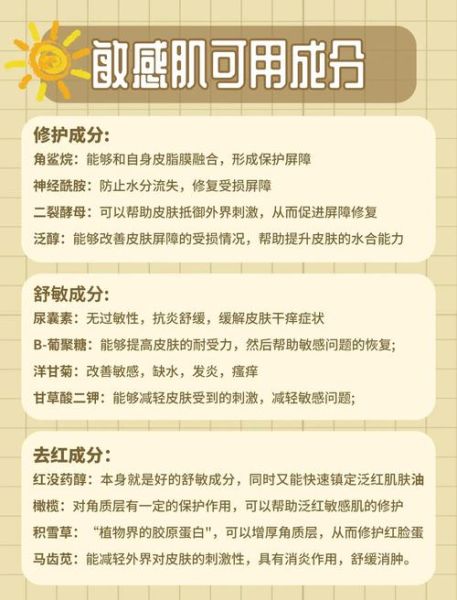

如果中两条以上,**大概率属于屏障受损型敏感**,优先选择含以下成分的护肤品:

- 神经酰胺NP+AP+EOP:模拟皮脂膜结构,修复砖墙屏障。

- 泛醇(B5):促进角质层水合,减少经皮水分流失。

- 积雪草苷:抑制IL-1α炎症因子,褪红速度提升40%。

三、成分党常踩的坑:这些“敏感肌慎用”标签你中过几个?

误区1:植物=安全——柠檬提取物含呋喃香豆素,紫外线照射后可能引发光毒性。

误区2:酒精一律拉黑——变性乙醇在洁面中作为促渗剂,停留时间短反而能溶解皮脂膜多余油脂。

误区3:无防腐=无刺激——不添加防腐剂的面霜开封后3天就可能滋生金黄色葡萄球菌。

(图片来源网络,侵删)

四、实战案例:从成分表挑出真正适合敏感肌的乳液

以某日系“敏感肌专用”乳液为例:

水、甘油、**鲸蜡基-PG 羟乙基棕榈酰胺**、丁二醇、**双丙甘醇**、**尿囊素**、**甘草酸二钾**、(防腐剂)苯氧乙醇

解析:

- 第二位甘油+第四位丁二醇构成基础保湿体系。

- 第三位鲸蜡基-PG 羟乙基棕榈酰胺是人工合成的神经酰胺E,分子量小易渗透。

- 尿囊素+甘草酸二钾组合,相当于给皮肤打“消炎封闭针”。

五、进阶技巧:用手机APP快速查成分风险

推荐两个工具:

- 美丽修行:扫描条形码即可显示全成分,红色标注高风险。

- CosDNA:输入成分名可查致痘指数,敏感肌重点关注“刺激度”栏目。

小技巧:把想买的护肤品加入“我的梳妆台”,APP会自动分析成分冲突,比如烟酰胺和酸类叠加可能引发刺痛。

六、敏感肌换季急救方案:成分搭配的黄金公式

早:温和氨基酸洁面 → **泛醇喷雾** → **含4%烟酰胺的修护乳**(控油+抗炎)

(图片来源网络,侵删)

晚:APG表活卸妆膏 → **含3%神经酰胺的面霜** → **点涂1%氢化可的松乳膏**(仅限急性期3天)

注意:如果持续刺痛超过48小时,立即停用所有活性成分,改用医用凡士林封闭。

评论列表