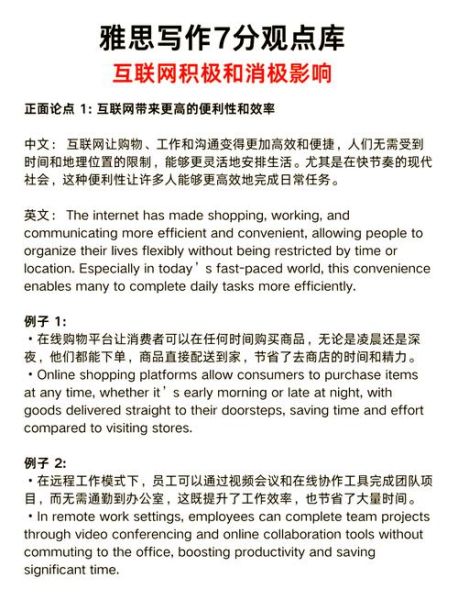

互联网文化弊端有哪些?

信息过载、注意力碎片化、网络暴力、虚假人设、算法茧房、数字成瘾、隐私泄露、价值观扭曲。

(图片来源网络,侵删)

信息过载:为什么越刷越焦虑?

每天打开手机,**上百条推送**扑面而来。看似获取了海量资讯,实则大脑被“噪声”填满。

- **症状**:阅读长文能力下降,三分钟就想切屏。

- **根源**:平台以“停留时长”为KPI,不断投喂短平快内容。

- **解法**:主动订阅“慢媒体”,用RSS聚合工具过滤标题党。

注意力碎片化:深度思考正在消失?

自问:上一次专注两小时是什么时候?

自答:多数人已记不起,因为**多巴胺循环**让大脑习惯即时奖励。

- 关闭所有非必要通知,把微信设为“手动拉取”。

- 使用番茄钟25分钟+5分钟休息,重建专注力肌肉。

- 睡前一小时断网,让海马体巩固记忆。

网络暴力:键盘为何变成凶器?

匿名性降低了**道德门槛**,群体极化又放大了戾气。

| 常见场景 | 心理机制 | 自救策略 |

|---|---|---|

| 微博热搜骂战 | 去个体化 | 不第一时间回复,截图留证 |

| 弹幕人身攻击 | 责任分散 | 关闭弹幕或关键词屏蔽 |

虚假人设:滤镜背后的真实成本

小红书人均年薪百万、抖音人均腹肌马甲线,**比较链**让普通人陷入自我否定。

破解方法:

(图片来源网络,侵删)

- 关注“翻车”合集,提醒自己**高光时刻**只是剪辑结果。

- 用“取关”替代“羡慕”,减少信息源刺激。

- 建立线下兴趣小组,用真实互动对冲虚拟光环。

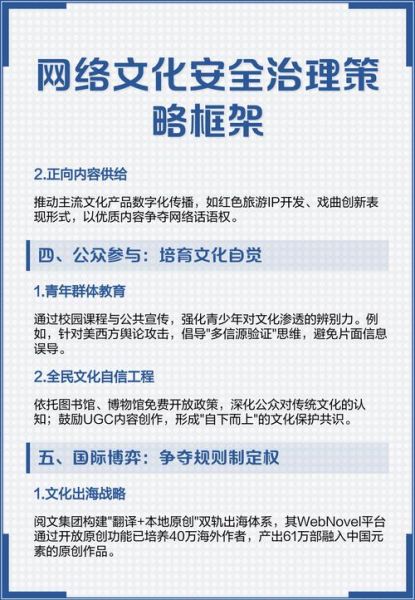

算法茧房:你以为的选择其实是被投喂?

平台通过**协同过滤**不断推荐相似内容,久而久之,视野被锁死。

如何破茧?

- 每月手动搜索**陌生关键词**,打破兴趣标签。

- 使用浏览器无痕模式,避免历史记录干扰。

- 给不同立场的内容各点一次赞,训练算法“混淆视听”。

数字成瘾:为什么戒手机比戒烟还难?

神经科学显示,**滑动刷新**的动作会刺激前额叶相同区域。

实操工具:

- Forest种树App:每专注25分钟种一棵虚拟树。

- 手机灰度模式:降低色彩刺激,减少刷屏欲望。

- 周末“数字斋戒”:24小时仅保留通话功能。

隐私泄露:免费服务的真正代价

当App索要通讯录权限时,它在想什么?

答:**构建社交图谱**,精准推送广告甚至影响信贷评分。

(图片来源网络,侵删)

防御清单:

- iOS用户关闭“允许App请求跟踪”。

- 安卓用户用“隐私沙箱”隔离敏感数据。

- 注册小号邮箱,专用于非必要登录。

价值观扭曲:流量至上的道德滑坡

从“审丑”到“卖惨”,**黑红也是红**的逻辑让底线一再降低。

个体能做什么?

- 不给争议内容二次传播,用“不点击”投票。

- 支持优质创作者,让**长尾价值**对抗头部泡沫。

- 教育孩子识别“剧本”,培养批判性思维。

长期主义:重建健康的互联网关系

互联网不是原罪,**使用方式**决定它是工具还是枷锁。

每日三问:

- 今天获取的信息中,有多少**24小时后仍有用**?

- 线上互动是否让我**线下关系更紧密**?

- 如果明天断网,我会失去什么、得到什么?

把答案写下来,三个月后回看,你会看见**数字生活的裂缝**如何被一点点修补。

评论列表