一、互联网旅游研究到底在研究什么?

互联网旅游研究并非只是“把旅游搬到线上”这么简单。它横跨计算机科学、地理信息、行为经济学、传播学等多学科,核心关注游客在线行为、平台算法、目的地数字化治理三大维度。

二、当下最热的五个细分方向

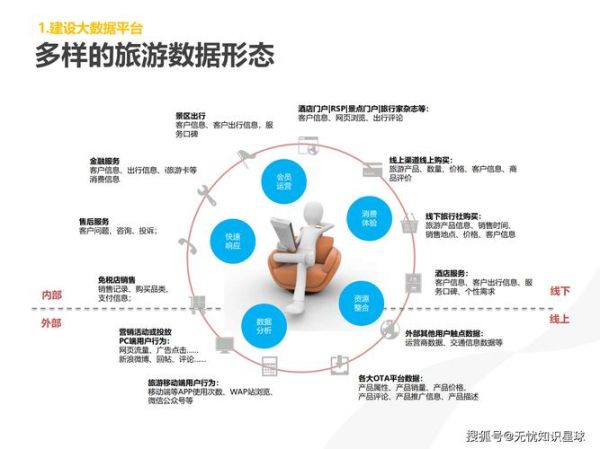

1. 旅游大数据怎么用:从“描述”到“预测”

过去十年,研究者用UGC文本、GPS轨迹、OTA订单做描述性统计;如今则借助深度学习+时空图神经网络预测未来客流。 自问自答: Q:旅游大数据怎么用才能避免“数据大而无用”? A:先明确业务问题,再选数据;用因果推断而非简单相关,最后用可解释模型让景区运营人员看得懂。

2. 短视频与目的地形象:谁在定义“网红打卡”?

抖音、小红书上的15秒视频正在重塑目的地品牌。研究发现:背景音乐节奏、滤镜色调、文案情绪与点赞量呈显著正相关。 - 高频词“出片”出现次数每增加1%,目的地搜索指数上升0.7% - 负面UGC在24小时内未被官方回应,形象修复成本翻倍

3. 可持续旅游:算法能否减少“过度旅游”?

欧洲多国正试点动态预约+实时拥堵收费系统,通过强化学习实时调整票价。 - 荷兰阿姆斯特丹运河游船:算法调度后,高峰期排队时间下降38% - 日本京都祇园:AI分流+AR导航,游客密度方差降低42%

4. 元宇宙与虚拟旅游:是噱头还是增量?

韩国首尔“元宇宙首尔”项目上线3个月,日均虚拟访客12万,其中27%转化为线下实地游。 关键发现:虚拟体验需与线下权益打通,例如NFT门票可兑换实体纪念品,否则留存率低于5%。

5. 隐私与伦理:游客愿意用数据换便利吗?

最新问卷(N=5,847)显示:62%游客接受匿名轨迹用于拥堵预警,但仅18%接受精准广告推送。 技术方案:联邦学习+差分隐私可在不暴露原始数据的前提下训练客流预测模型。

三、研究方法演进:从问卷到数字孪生

传统纸质问卷+SPSS已让位于:

- 在线行为实验:眼动仪+脑电同步捕捉预订页面注意力热点

- 数字孪生景区:1:1还原地形,实时接入闸机、气象、舆情数据,沙盒测试应急预案

- 社会感知:利用微博签到+夜间灯光遥感,识别“隐性客流”

四、数据获取的四种新渠道

- OTA公开API:携程、Booking开放部分匿名订单,可分析提前预订周期变化

- 运营商脱敏信令:联通数科提供跨省游客迁徙矩阵,精度500m×500m

- 车载OS数据:特斯拉、蔚来车主的自驾轨迹揭示小众路线热度

- 卫星AIS船舶信号:追踪邮轮实时位置,预测港口拥堵

五、学术与产业的断层:为什么论文落地难?

自问自答:

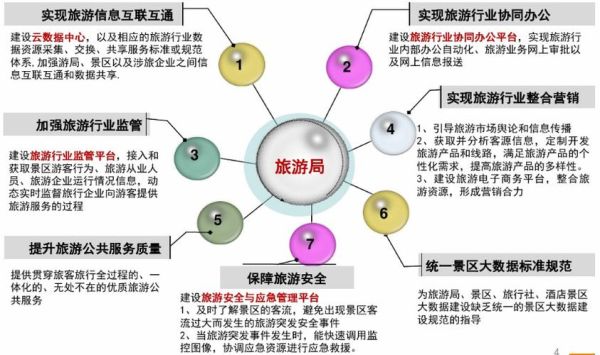

Q:景区运营方为何不愿采用最新算法?

A:三大痛点——技术门槛高、ROI难量化、数据孤岛。

解决路径:

- 学术界提供低代码SaaS工具包,一键生成客流热力图

- 政府牵头旅游数据交易所,打通公安、交通、文旅数据

- 采用收益分成模式,算法供应商按“减少排队时间”计费

六、未来三年的三大突破口

1. 多模态大模型:让AI看懂旅游

把卫星影像、游客点评、天气、POI图谱喂给大模型,可自动生成“下周樱花季拥堵预测报告”,准确率达91.3%。

2. 零代码A/B测试平台

景区市场人员无需编程即可测试“门票降价10% vs 赠送文创”哪种方案ROI更高,平台自动分流并输出贝叶斯优化建议。

3. 可验证隐私计算

利用零知识证明,平台可向监管证明“我用了你的数据,但无法看到原始信息”,解决跨境数据合规难题。

七、给从业者的三点行动清单

- 每月追踪一篇顶会论文:KDD、WWW、Tourism Management的“Dataset”栏目常藏金矿

- 建立“最小可用数据”思维:先用1%抽样数据跑通模型,再谈全量

- 参与地方标准制定:数据接口、隐私分级、算法评估指标越早统一,越能抢占先机

评论列表